2022年 8月

ー工事中ー

(実験終了後順次記載します)

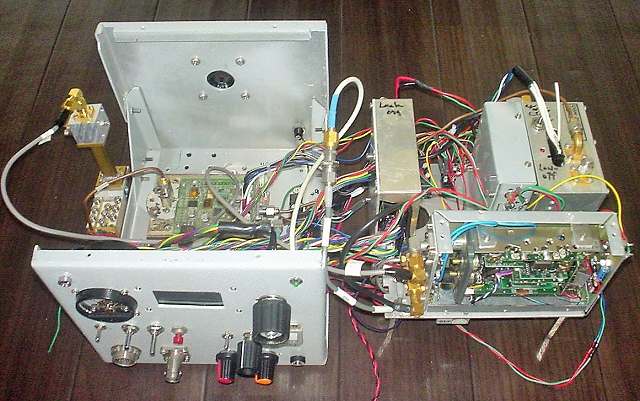

試作機の製作

1)概要

135GHzは、とてもとっつきにくいバンドと思われがちですが、ローカル発振器とミキサーを作ればよいだけなんです。

親機一体型の小型で持ち運びしやすい無線機を作ります。

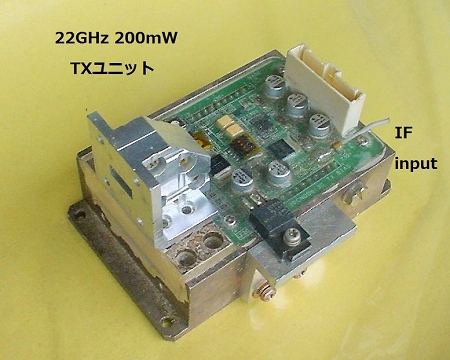

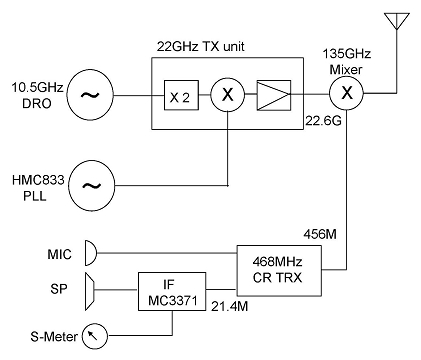

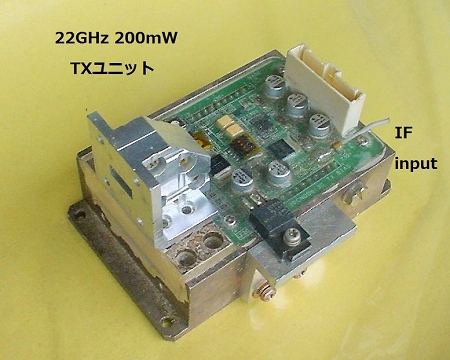

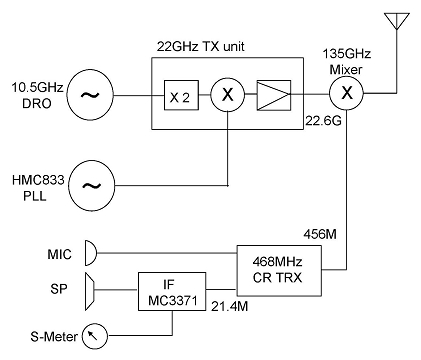

まずは、ローカル発振周波数を6逓倍の作り易い22.6GHzと決めます。22GHz帯TXユニット200mW級の逓倍増幅器は、

以前入手したJRC 22GHz帯無線機の送信ユニット(基礎実験で135GHz-25dBm程度の出力を確認済)と、同ユニット内の

10.5GHz DRO発振器を利用することにしました。

135GHzミキサーは、製作した20mm角のキュービックタイプを使うようにしました。

さらに重要なことは、携帯用モバイルバッテリーを用い、供給電力をトータル15W程度に抑え動作するように考慮することです。

2)第一ローカル発振器と第二局発の製作

22GHz帯無線機に内蔵されているローカル発振器をそのまま使用します。

10.5GHzDRO発振器?をメインに使用し、そのIFにヒッタイトのHMC833(PLL−IC)?を用いて周波数可変を行うこととします。

IF周波数は、1613.333MHzを入力すれば (10.5GHz x2 + 1.613GHz) x6 = 135.680GHzになります。

このIF周波数を可変することで135GHz送受信周波数を可変することができます。

DRO OSC 10.5GHz HMC833 PLL OSC

3)親機の製作

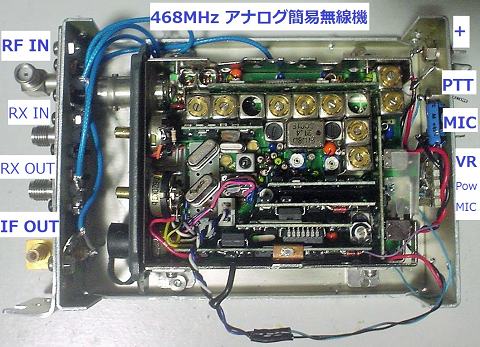

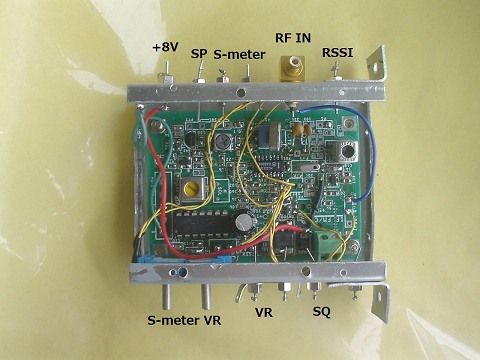

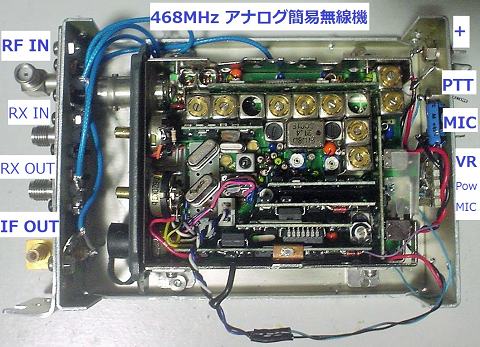

親機は、既存のアナログ456M簡易無線機を使用することにします。

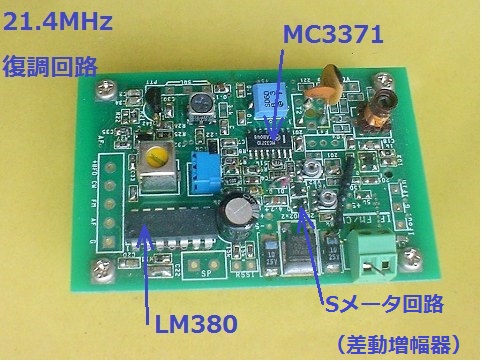

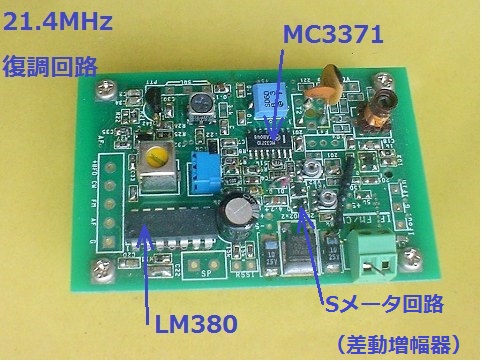

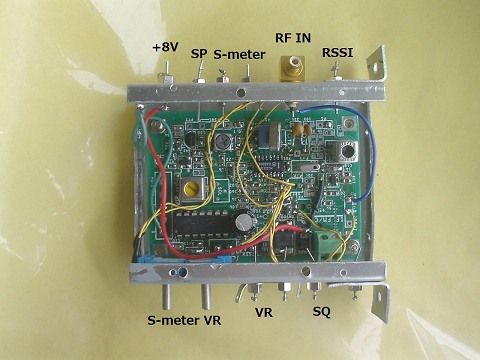

ただ、アナログのSメータが付いていないのでSメータ回路を別途製作することにします。

468MHz 簡易無線機

21.4MHz ナローFM復調器

4)ブロックダイアグラム

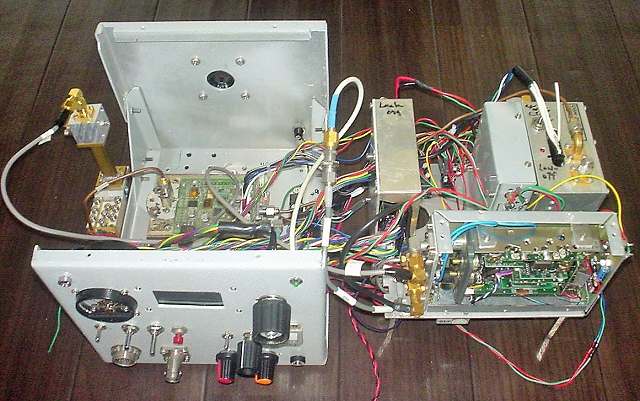

5)ケース設計と各ユニットの配置

製作中

6)無線機の制御システム

・PICを用い周波数表示、ロータリーエンコーダで周波数可変、HMC833(PLL)や送受信の制御を行っている。

無線機の制御ユニットの製作を参照

・PLL IC(HMC833)の発振器

HMC833の制御を参照

7)送信パワーと受信感度の測定

・送信パワー

実測値 135.68GHz OUTPUT-POWER ; -27dBm

・受信感度

SQ ON:-73dBm, ビート音:-83.8dBm, メータ S5:-62.8dBm

8)完成品

親機を内蔵した周波数直読できる無線機を製作しました。

特に注意した点は、電源容量(10W程度)をできるだけ小さくしモバイルバッテリーで動作できることです。

アンテナは、TDK TA352をカセグレンアンテナに改造して使用しています。

受信感度はSQ ONでおよそ-75dBm、送信電力は-27dBm程度です! もう少し頑張らなくては。

9)その他

1号機と2号機の比較

DE JH3OZA 令和 4年8月

2)第一ローカル発振器と第二局発の製作

22GHz帯無線機に内蔵されているローカル発振器をそのまま使用します。

10.5GHzDRO発振器?をメインに使用し、そのIFにヒッタイトのHMC833(PLL−IC)?を用いて周波数可変を行うこととします。

IF周波数は、1613.333MHzを入力すれば (10.5GHz x2 + 1.613GHz) x6 = 135.680GHzになります。

このIF周波数を可変することで135GHz送受信周波数を可変することができます。

DRO OSC 10.5GHz HMC833 PLL OSC

3)親機の製作

親機は、既存のアナログ456M簡易無線機を使用することにします。

ただ、アナログのSメータが付いていないのでSメータ回路を別途製作することにします。

468MHz 簡易無線機

21.4MHz ナローFM復調器

4)ブロックダイアグラム

5)ケース設計と各ユニットの配置

製作中

6)無線機の制御システム

・PICを用い周波数表示、ロータリーエンコーダで周波数可変、HMC833(PLL)や送受信の制御を行っている。

無線機の制御ユニットの製作を参照

・PLL IC(HMC833)の発振器

HMC833の制御を参照

7)送信パワーと受信感度の測定

・送信パワー

実測値 135.68GHz OUTPUT-POWER ; -27dBm

・受信感度

SQ ON:-73dBm, ビート音:-83.8dBm, メータ S5:-62.8dBm

8)完成品

親機を内蔵した周波数直読できる無線機を製作しました。

特に注意した点は、電源容量(10W程度)をできるだけ小さくしモバイルバッテリーで動作できることです。

アンテナは、TDK TA352をカセグレンアンテナに改造して使用しています。

受信感度はSQ ONでおよそ-75dBm、送信電力は-27dBm程度です! もう少し頑張らなくては。

9)その他

1号機と2号機の比較

DE JH3OZA 令和 4年8月