50M僋儕僐儞 乮Xtal Converter乯 by Tube on PCB

恀嬻娗偱僋儕僗僞儖僐儞僶乕僞傪嶌傠偆

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮戞俀抜乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 2014/5 By JH3OZA

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶嫗搒戝揷嬫丂壉扟丂曐

亙偼偠傔偵亜

丂侾侽擭傎偳慜偐傜儅僀僋儘攇偺捠怣傪峴偆偨傔偵晹昳傪廤傔偰柍慄婡傪嶌偭偰偒傑偟偨偑丄

彮偟朞偒偑偒偰偟傑偄丄偦傟側傜偽掅偄廃攇悢懷傊偲巒傔偨偺偑丄恀嬻娗儔僕僆偺惢嶌偱偟偨丅

崱夞丄戞擇抏偲偟偰敪昞偡傞偺偑俈僺儞偺恀嬻娗傪梡偄偨僋儕僗僞儖僐儞僶乕僞乕偱偡丅

埲慜惢嶌偟偨揹抮娗儔僕僆偱妛傫偩岺晇傗愝寁傪惗偐偟嶌傞偙偲偵偟傑偟偨丅

傑偨丄偮偓偵徯夘偡傞偱偁傠偆僾儘僟僋僩専攇婍傕丄偙偺僋儕僐儞婎斅偱嶌傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵

偁傜偐偠傔丄僷僞乕儞愝寁帪偵峫椂偰偍偒傑偟偨丅

両懡彮僕儍儞僷乕慄偑昁梫偵側傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄柺敀偄偲巚偄慻傒崬傒嶌傝傑偟偨丅両

傑偨丄偙偺婎斦偱彮偟岺晇偡傟偽拞娫廃攇憹暆傗掅廃攇憹暆婍傕嶌傟傑偡丅

帪娫偑偁傟偽傗偭偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

偦傟偱偼丄崱夞僠儍儗儞僕偟偨撪梕傪敪昞偟傑偡丅

亙栚昗亜

嘆丂恊婡偺庴怣廃攇悢偺寛掕傪帺桼搙偑偁傞傛偆偵偡傞丅

嘇丂恀嬻娗偼丄擖庤偟傗偡偄儔僕僆梡恀嬻娗傪梡偄傞丅

嘊丂嬥懏壛岺傪偱偒傞偩偗尭傜偡偨傔僾儕儞僩婎斅偱偮偔傞丅

嘋丂B揹尮偼DC+150V偲偡傞丅

嘍丂偱偒傞尷傝婎斅傪彫偝偔丄傑偨丄晹昳揰悢傪娙慺壔偡傞丅

亙摿偵擸傫偩偲偙傠偼亜

嘆僨僶僀僗庬椶乮儔僕僆梡恀嬻娗偺棙梡乯

嘇嶌傝傗偡偝丅乮侾擔嶌嬈偱姰惉偱偒傞乯

嘊偄傠傫側恀嬻娗僜働僢僩偵懳墳偡傞乮堦斒梡傗僺儞幃丄PCB梡摍乯

嘋帺椼敪怳傪偟側偄傛偆側晹昳攝抲

嘍僐僀儖偼丄帺嶌乮嬻怱僞僀僾乯偱傕巗斕昳偱傕壜

亙惈擻栚昗亜

嘆丂乣50MHz偺僶儞僪傑偱

嘆丂曄姺棙摼偼丄20dB乮栚昗乯

嘊丂恀嬻娗偼丄7僺儞偺儔僕僆梡俀娗

嘋丂僾儕儞僩婎斅偱娙扨偵惢嶌

嘍丂僐僀儖偼丄嬻怱偐丄僩儔儞僕僗僞乕梡10k傪梡偄傞

亙専摙壽戣亜

1.恀嬻娗僐儞僶乕僞乕夞楬偺専摙

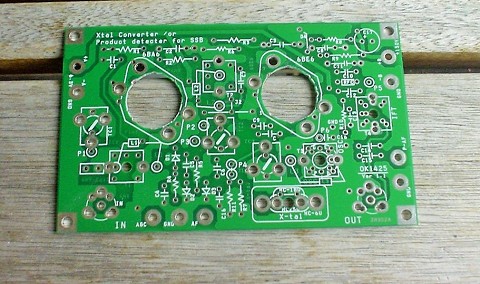

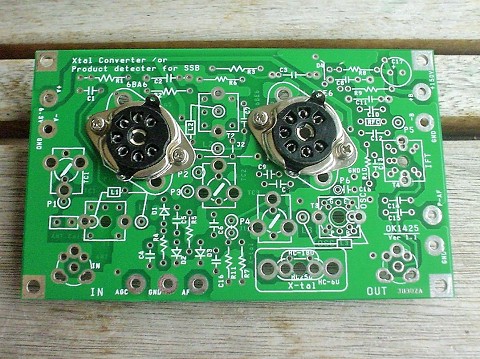

2.僾儕儞僩婎斅偺僷僞乕儞嶌惉

3.晹昳偺攝抲偺専摙(僐僀儖傗僩儕儅)

4.僆乕僶乕僩乕儞敪怳偺嫮搙妋擣

5.晹昳乮掞峈丒僐儞僨儞僒乕丒僐僀儖乯偺掕悢

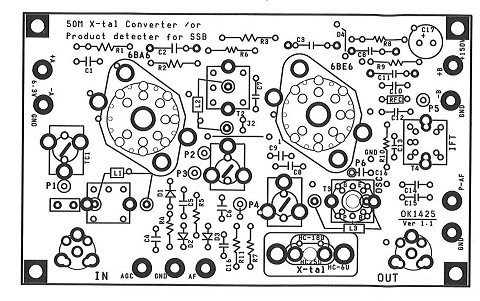

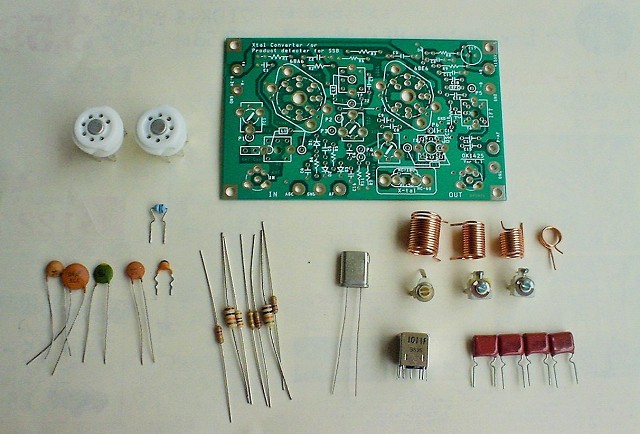

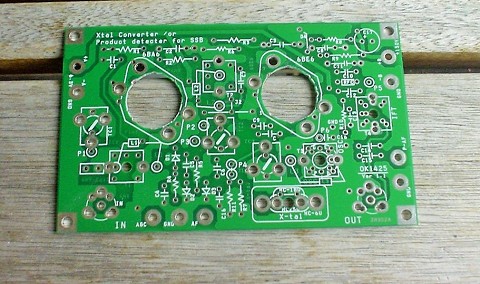

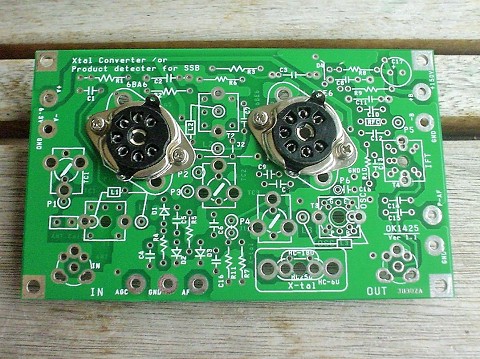

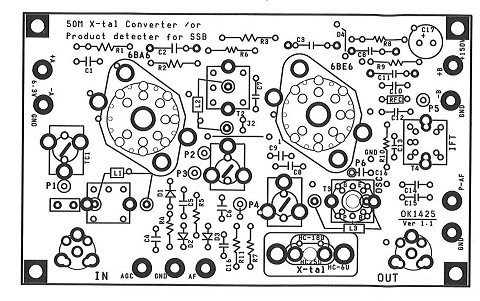

PCB丂Pattern

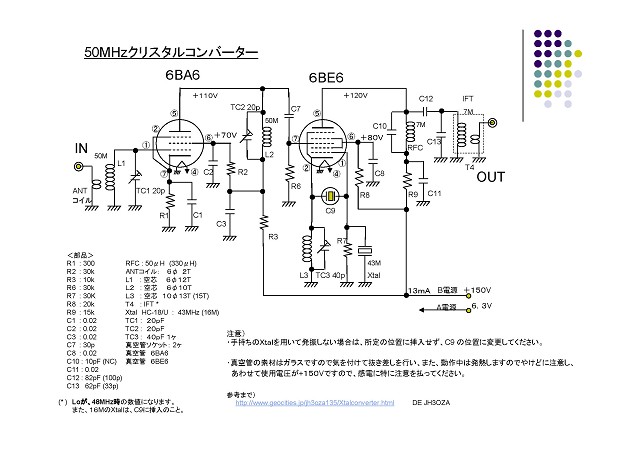

<僽儘僢僋峔惉亜

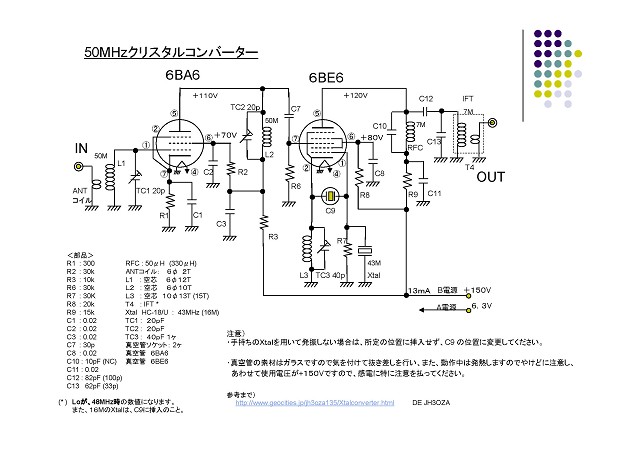

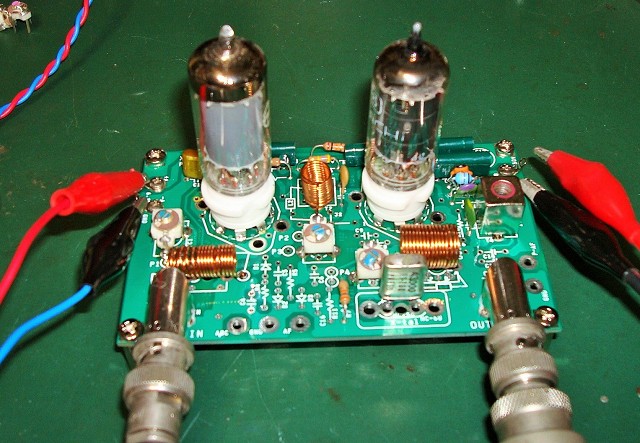

儔僕僆梡恀嬻娗傪梡偄偨僋儕僗僞儖僐儞僶乕僞乕偱丄崅廃攇憹暆偵偼丄6BA6丄

儈僉僒乕偲嬊敪偵偼丄6BE6丂寁俀杮傪梡偄偨峔惉偱偡丅

婓朷庴怣廃攇悢偼丄L侾+TC1丂偲丂L2+TC2偱寛掕偟丄嬊敪偼拞娫廃攇悢偲偺

嵎偱悈徎敪怳偡傞偙偲偑偱偒傞夞楬偱偡丅

傑偨丄俴俁亄俿俠俁偼丄嬊敪偺倃倲倎倢偲摨偠廃攇悢偱嫟怳偝偣丄拞娫廃攇偼丄

IFT偲C13偵傛傝寛掕偡傞丅

偨偲偊偽丄庴怣廃攇悢丗50.5MH倸丄拞娫廃攇悢丗7.5MH倸偲偟偨応崌丄倃倲倎l偼丄43MHz.偲側傞丅

亙夞楬恾亜

0.02兪F偺僐儞僨儞僒乕偼丄0.01兪F乣0.1兪F偺梕検偺暔偱偁傟偽俷俲丅

C13偺僐儞僨儞僒乕偼丄俬俥廃攇悢偵傛傝IFT偲偺寭偹崌偄偵傛傝挷惍偑昁梫偱偡丅

亙帋嶌昳偺僐儞僶乕僞乕亜

<摿 挜>

嘆 曌嫮偟側偑傜惢嶌偑偱偒傞

嘇 恀嬻娗偺嶌傞幚姶偑枴傢偊傞丅

嘊 婡夿壛岺偑昁梫側偔儔僕僆僷乕僣偱嶌傞

丂

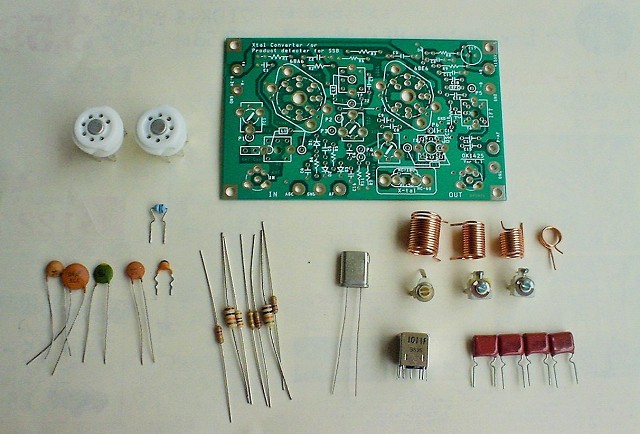

<惢嶌偵偮偄偰>

丂丒晹昳揰悢丂乮掞峈丂7杮丄僐儞僨儞僒乕9杮丄僜働僢僩俀儢丄嬻恈僐僀儖係儢丄IFT侾侽倠丂侾儢

丂丂Xtal丂侾儢丄僩儕儅乕丂俁儢乯丅

晹昳堦棗

丂丒師偵丄夞楬恾偲晹昳攝抲恾傪嶲峫偵晹昳傪庢晅偗偰敿揷晅偗偡傞丅

丂丒掞峈偼丄擬偔側傞偙偲偼偁傝傑偣傫偑丄婎斅傛傝晜偐偣偰庢晅偗丅

丂丂傑偨丄堎忢敪怳偑側偄傛偆偵僐僀儖L1偼悈暯丄僐僀儖L2偼悅捈曽岦傪庢晅偗丄偡傋偰偺晹昳傪

丂丂庢晅偗偑廔椆偟偨傜丄娫堘偄偐嵞妋擣偡傞丅

丂丂僐傾乕擖傝儃價儞偺巊梡傕峫椂偟傑偟偨丅

亙揹埑偺僠僃僢僋亜

丂丒恀嬻娗傪庢晅偗側偄偱丄A揹尮傪愙懕偟恀嬻娗僜働僢僩偺俁斣丄係斣Pin娫偵僸乗僞揹埑偑偐偐偭偰

丂丂偄傞偙偲傪妋擣偟丄師偵亄B揹尮傪愙懕偟恀嬻娗僜働僢僩偺俆斣丄俇斣偲GND娫偵俛揹埑偑偐偐偭偰

丂丂偄傞偐丄偦傟埲奜偺抂巕偵揹埑偑偐偐偭偰偄側偄偐妋擣偟偰偍偄偰偔偩偝偄丅傕偟丄堎忢側揹埑偑

丂丂偐偐偭偰偍傟偽晹昳偺庢晅偗儈僗偑峫偊傜傟傞丅

恀嬻娗傪嵎偟崬傫偱摦嶌偝偣偰僾儗乕僩偲GND娫丄僗僋儕乕儞偲GND娫偺婯掕抣撪偱偁傞偐偺妋擣傪峴偆偙偲丅

丂丂傑偨丄廂梕働乕僗偵廂傔傞応崌偼丄恀嬻娗偺敪擬偵峫椂偡傞偙偲丅

丂丂擖椡弌椡抂巕偼丄廂梕働乕僗偵BNC愙慄摍傪庢晅偗傞丅

亙挷惍曽朄亜

丂丂 嘆丂TC3僩儕儅乕偵傛傝丄嬊敪怣崋嫮搙傪嵟戝揰偵挷惍偡傞丅

丂丂丂嘇丂ANT懁偵50MHz偺怣崋乮亅50倓B倣掱搙乯傪擖椡偡傞丅乮儅乕僇乕乯

丂丂丂嘊丂TC1丄TC2丄TC3僩儕儅乕偲丄T4僐傾偼丄丂俬俥 俈MHz偺怣崋傪嵟戝偵側傞傛偆挷惍偡傞丅

亙摛僶儕僐儞偺庢晅偗亜

丂丂奜晹偵摛僶儕僐儞傪 P1-GND, P2-P3, P5-GND娫偵庢傝晅偗偰庴怣廃攇悢偛偲挷惍偡傞偲儀僗僩偱偁傞丅

丂

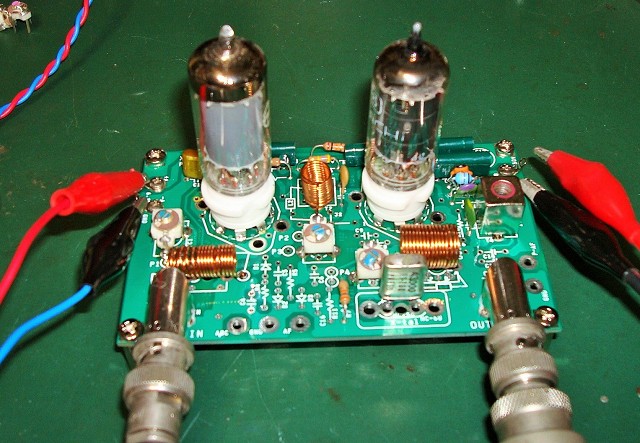

亙晹昳傪庢傝晅偗偨忬懺亜

拞娫廃攇傪俀M懷乮Lo亖係俉M)偵偟偨傕偺偲俇M懷乮Lo=44MHz)偵偟偨傕偺偱偡丅

丂嘆拞娫廃攇悢傪俀MHz偵偟偨傕偺

丂嘇拞娫廃攇悢傪俇MHz偵偟偨傕偺

拞娫廃攇傪俈MH倸偲偟偨傕偺乮Lo=43MHz巊梡乯

丂乮IF僩儔儞僗偼丄10.7MHz偺儃價儞傪巊梡偱偒傞丅奜晹偵60pF掱搙偺

丂僐儞僨儞僒乕傪庢晅傞偙偲偱俈MHz偵嫟怳偝偣傞偙偲偑偱偒傞丅乯

丂

丂

丂

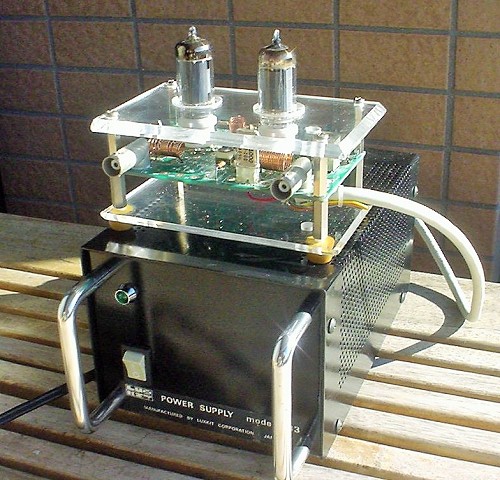

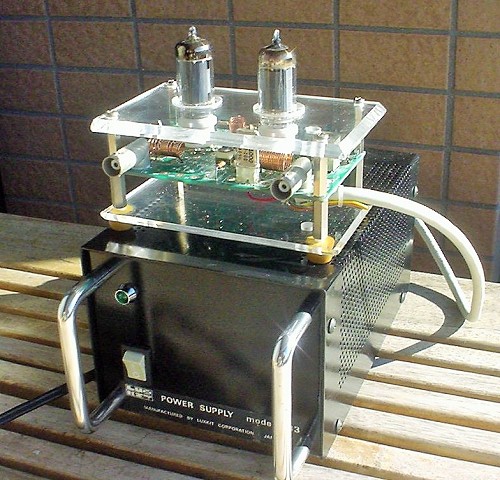

丂揹尮憰抲偲偮側偄偩忬懺

丂

<惈擻>

嘆丂A揹尮丗6.3V丄B揹尮丗150V丂13倣A

嘇丂廃攇悢丗50MHz懷丄懷堟嬓丗亇100kHz丄

嘊丂曄姺棙摼丗偍傛偦 <20倓B

嘋丂悺朄丂10.5cm x 6.5cm x 1.6mm

偍傑偗

<僔儍乕僔庢晅梡恀嬻娗僜働僢僩偺棙梡>

僾儕儞僩婎斅梡恀嬻娗僜働僢僩傪棙梡偣偢偵丄婎斅偵寠偁偗壛岺偟偰堦斒偺僜働僢僩傪

晅偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

乮俈僺儞僜働僢僩偺戝偒偝偵壛岺偟傗偡偄傛偆偵彫寠偑奐偗傜傟偰偄傞乯

婎斅偵僜働僢僩偺寠傪偁偗偨忬懺

傕偟僺儞攝抲偺堘偆恀嬻娗傪棙梡偡傞帪偵曋棙偱偡丅

6BA6+6BE6偺戙傢傝偵1T4+1R5傪巊偭偰摦嶌偝偣偰傒傑偡丅

偙偺応崌偼丄廃攇悢偼HF懷偵側傞偐傕両

僜働僢僩傪庢傝晅偗偨忬懺

<姶憐>

偙偺惢嶌偵偁偨傝嬤偔偵廧傫偱偄傞OM丂JA1DWO楅栘偝傫偵偼丄偍悽榖偵側傝姶幱偟偰偍傝傑偡丅

By JH3OZA

2014/5/1