50MHzクリコンの基板と同じ基板を用いるように設計しました。

一部の部品を交換することでSSB用プロダクト検波器に早変わりします。

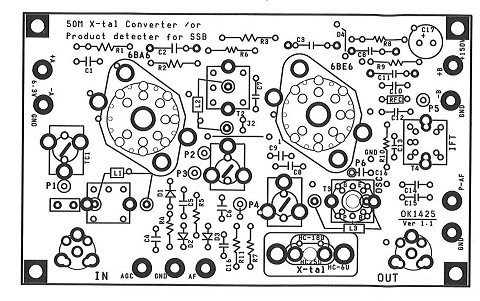

部品を取り付けた状態

<特徴>

① 勉強しながら製作ができる

② 真空管の作る実感が味わえる。

③ 機械加工が必要なくラジオパーツで作る

<製作について>

<ブロックの構成>

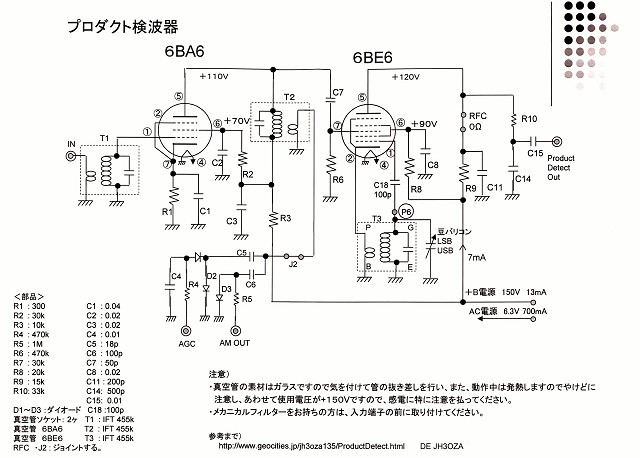

・ラジオ用真空管を用い中間増幅 455kHzを6BA6、BFOを6BE6 計2本

でSSB用プロダクト検波器を構成しております。

・中間周波数は、455kトランス(T1)と(T2)で決定し、BFOは、6BE6の

発振は、455kトランス(T3)により発振させいます。

・プロダクト検波のLSBとUSBは、外部に豆バリコン(10p)をP4-GNDに

接続して手動でチューニングをする。

・オプションとして中間周波増幅後、AM検波とAGCの出力端子を設けている。

<部品取付>

・回路図と部品配置図を参考に部品を半田付けしてください。

・BFOのT3トランスの接続は、回路図面のとおり1次コイルと2次コイルを間違わないように基板に

差し込む。(T3の3ピンの方が真空管側に挿入する。逆に取付けると発振しません。)

・抵抗は、熱くなることはありませんが、基板より浮かせて取付けてください。

・再度、取付けミスがないか確認しておいてください。

<電圧のチェック>

・真空管を差し込まないでA電源とB電源を接続して管ソケットの3・4ピン間にA電圧、5・6とGND間

にB電圧がかかっていることを確認する。それ以外の端子に電圧がかかっていないことを確認して

おいてください。

・つぎに真空管を差し込んでヒ―タが点灯、5・6とGND間に所定の電圧になることを確認する。

<BFOの発振>

・ラジオを用意し、このユニットに近づけるとBFOの455kの発振がするか、 、T3のコアーを回して

調整してください。また、外付け豆バリコンを回すと発振音が変化するか確認すること。

<調整方法>

・入力側に455kHzの信号(-50dBm程度)を入力し、プロダクト検波出力の強度を T1、T2の

コアーを回して最大になるよう調整する。(検波器出力にオーディオアンプをつないでおくとよい)

<収容ケース>

・収容ケースに収める場合は、入力端子をしっかりとケースに取付ける。

また、真空管の熱流にも注意を払ってください。

・収容ケースに、外付け豆バリコン(20p)を P6-GND間に取り付けLSB,USBのチューニング

出来るようにする。

<回路図>

<組立順とその調整方法>

<調整>

<>

<性能>

1) SSB復調 入力-90dBmで復調

2) AM復調 入力 -30dBm s9

3) AGC 入力 -20dBm -4V

-30dBm -1V

-40dBm -0.2V

<感想>

この製作にあたり近くに住んでいるOM JA1DWO鈴木さんには、お世話になり感謝しております。

By JH3OZA

2014/5/1