(東京都大田区 桶谷 保) 2014年5月

<はじめに>

半世紀前に市販されたメーカ製の電池管ラジオを入手し修復して楽しんでおりましたが、

所詮メーカ製で、同じパターンで作られたものばかりで、面白味がなくなってきました。

今夏、自分なりに工夫したものを作ろうかと思い、プリント基板で製作してみました。

<コンセプト> できる限り入手しやすいパーツで作る。

昔のラジオ少年であればジャンクボックスの中を覗けば、部品がころがっている。

そんなありふれた部品で作りたいと考えています。

回路図は、昔の教科書(RCA)を参考に(いや丸写し)したものです。

特に悩んだところは、

? IFTをどのようにすればよいか?

(今さら電池管用の小さいIFTは入手が不可)

? 基板の大きさ(できる限り小さく作りたい。)

? トラッキングを簡単に調整したい。

? アウトプットトランスを基板上に載せたい。

? 共振コイルを変えられるて短波帯の受信もできるようにしたい。

? プリント基板で作るので浮遊容量を小さくしたい。

? パーツの配置も見栄えもよくしたい。

等々

<概要>

こんな事を考えていたら、季節が流れて秋になってしまいました。

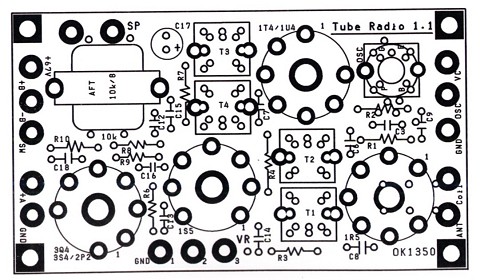

思い切って、プリントパターンのデザインを(CAD)で作り、基板を発注しました。

師走になり、依頼した基板を出来上がりました。

プリント基板のパターン(CAD)に問題ないか?

気にしていましたが、大きなミスもなく安堵しました。

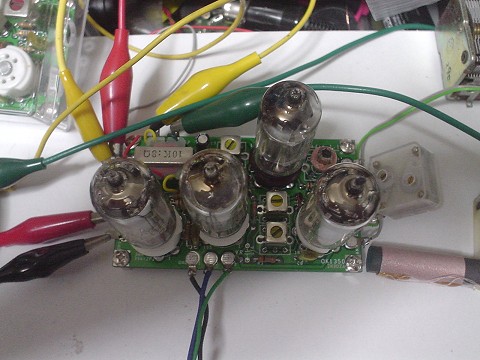

製作は、AFアンプ部分から作りはじめ、動作することをブロックごと

確認しながら進めました。

部品の取付けが終わったら、トラッキングの調整です。

特に異常発振もなく動作しました。

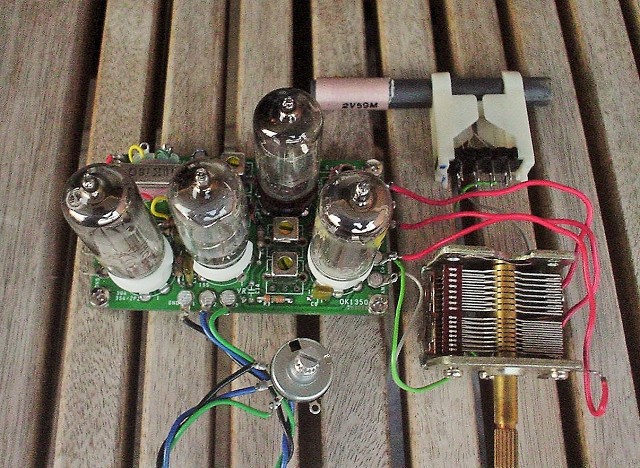

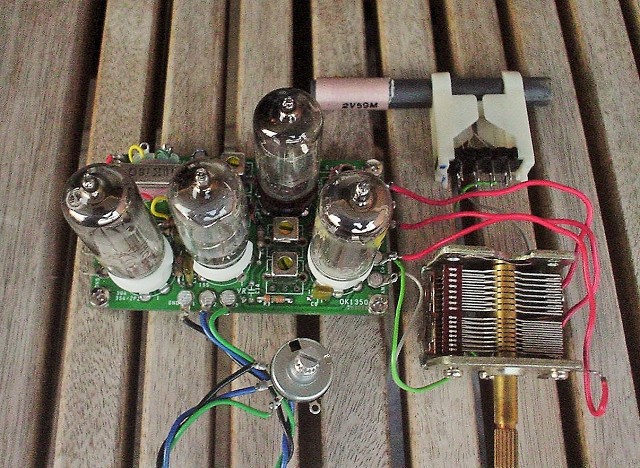

製作したプリント(PCB)基板

PCB デザイン

部品を取り付けた状態

<

<特徴>

? 勉強しながら真空管ラジオの製作ができる

? 真空管ラジオの作る実感が味わえる。

? 細かい機械加工が必要なく、入手しやすいパーツで作れる

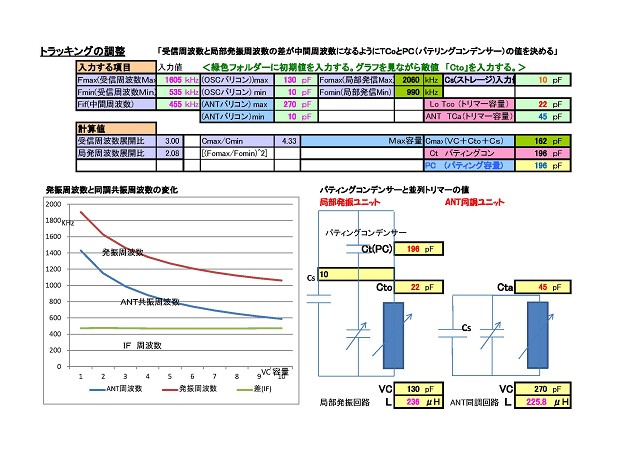

<トラッキングについて>

<トラッキングの考え方>

<製作について>

<半田付けと注意点>

回路図と部品配置図を参考にして所定の場所に部品を取付け半田付けしてください。

? バーアンテナ、バリコン、スピーカー、ボリューム、電池は、基板上でなく外付けです。

? 真空管ソケットの半田付けは、電池管を差し込んだままで半田する方がよい。

? 中間周波トランスは、トランジスター用を2ヶ用いQを上げ複同調回路にしてい。

? 局発用コイルは、No88のコイルを用いている。また、トランジスター用発振コイル(赤)

を用いる場合は、発振周波数範囲が狭くなることがある。

ただ、170μHまで可変できるものであれば問題ない。(巻き戻しする)

? 電源SWは、2連のものがよいが、A電池だけ切ってもB電池の消耗はふせげる。

? 低周波トランス(10kΩ:8Ω)は、200mW級を用いる。入手ができない場合は、数W級の

ACトランス(100V:3V)用(100円ショップで購入したニッカド電池の充電器の

内部トランス)を代用してもOKです。ただ、基板に取り付けられないかも!

? B電池は、006P 6ヶか7ヶを直列接続し60V程になればよい。(充電タイプがベスト)

単5サイズ形アルカリ電池 12V x5ヶも小さくてベストです。

<バーアンテナの製作とバリコン>

? バーアンテナは、フェライトコア上にリッツ線を巻いたアンテナである。

製作は、フェライトコアとリッツ線を単体で購入せずに巻いてある物(トランジスター用)を

入手し、必要なインピーダンスに巻き戻しして作る方が簡単である。

? アンテナコイルとバリコン容量の決定は、受信周波数(545kHz〜1650kHz)とすると

(1650/545)の2乗 =9 となり、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含)を

30pFとすると、バリコン容量は、30pFx9倍 270pFとなる。次に、受信周波数 545kHz、

バリコン容量270pFで計算するとバーアンテナのインダクタンスは、316μHとなる。

(フェライト上でコイルを動かせるような構造にしておくと調整しやすい。)

<局発コイルとそのバリコン>

? 局発のバリコン容量は、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含む)を35pFと

すると、発振周波数の可変(1000kHz〜2100kHz)の場合、(2100/1000)の2乗=4 と

なり、バリコン容量は、35pF x 4 = 140pF となる。

? 局発コイルのインダクタンス(L)は、発振周波数1000kHz時、バリコン容量140pFで

(L)は、180μHとなる。ただし±20%可変できること。

<パティングコンデンサー(PC)の容量>

? もし、トラキングレスバリコンが入手できない時は、パティングコンデンサを用いて見かけ

上の容量を減らす。 たとえば、バリコン容量を270pFとすると、接続の容量を140pFに

するには、280pFのパティングコンデンサーを直列に挿入すればよいことになる。

(微調するため可変トリマーにする方が便利)

<各電圧のチェックと動作確認>

? 管を入れずに、+B電池を接続し真空管ソケットのプレート・スクリーングリッドの端子に

所定の 電圧がかかっているか、またA電池を接続し、各ソケットの1・7ピンに所定の

電圧がかかっていることを確認する。

もし、所定の電圧がかかっていない場合は、部品の接続ミスを疑い再度確認すること。

? 動作チェックは、低周波増幅段から順次行う。

<トラッキング調整>

受信周波数内の受信感度を一定にすることをいう。

? 低い受信チャンネルに合わせ、受信信号が最良になるよう発振コイルを調整する。

? 高い受信チャンネルに合わせ、最良になるように発振用バリコンのトリマーを調整する。

? 上記の作業を繰り返して最良点を求める。

(もし、必要ならアンテナ側のバリコンにおいてもパティングコンデンサーを挿入する。)

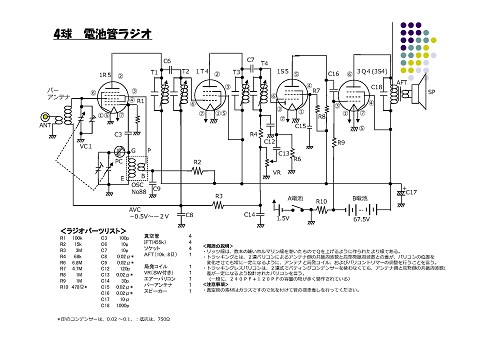

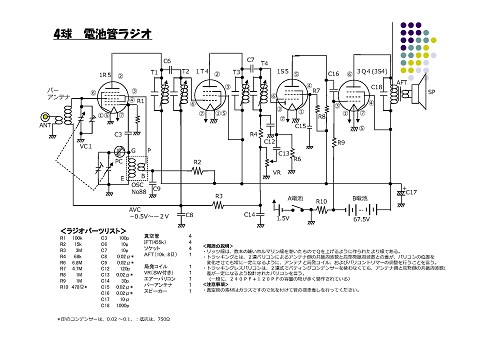

<回路図>

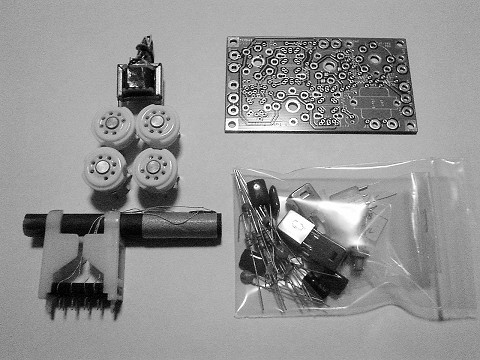

電池管(OK1350)ラジオパーツ

抵抗 コンデンサー

R1 100k C3 100p

R2 15k C6 10p

R3 3M C7 10p

R4 68k C8 0.027μ

R6 6.8M C9 0.027μ

R7 4.7M C12 120p

R8 1M C13 0.027μ

R9 1M C14 33p

R10 470Ω C15 0.027μ

C16 0.027μ

C17 10μ

C18 0.027μ

抵抗 計9ヶ, コンデンサー 計12ヶ

IFT(455kHz) 4ヶ

ソケット 4ヶ

AFT(10k:8Ω) 1ヶ

局発コイル 1ヶ

VR 500k SW付き 1ヶ

トラッキングバリコン 1ヶ

バーアンテナ 1ヶ

スピーカー 1ヶ

<組立順とその調整方法>

回路図どおり部品を半田付けし、各ブロックごと部品の取付けを完了させ

間違いがないか、一段ごと動作するか確認する。

特に調整時、注意することは、+A電池と+B電池を間違えて接続しない。

または、接触させないことです。ヒータが飛んでしまします。

1)真空管ソケットの電圧確認(電池管を取付前、電源を入れて)

各真空管ソケットPin1・7の(ヒ−タ− +A電圧):1.4V,

3Q4は、Pin1・5 Pin5・7です。

また、各真空管のプレート・スクリーン +B電圧側):+67V

2)オーディオ管 3Q4(3S4)電池管取付

+A側 およそ100mA、+B側 6mA 程度の電流値を確認する。

(電流値が大幅に違う場合は何か問題がある)

3)3Q4のコントロールグリッド(G1)にドライバーの先を接触させると、

スピーカからハム音が聞こえる。

聞こえない場合は、増幅がなされていないので再度回路を点検する。

4)検波管 1S5電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

(プリント基板を一部カットし接続を変更すれば、1U5を使用可)

5)1S5のコントロールグリッドに 3)と同様に行う。

6)ボリュームを接続して音量が可変するか確認する。

7)中間周波増幅管 1T4電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

8)外部からAM変調された455kHzの信号をIFTトランスに近づけ、

スピーカーからの変調音が、最大になるようIFTのコアーを調整する。

9)周波数変換管 1R5電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

10)エアーバリコンを接続して、局発(1MHz〜2MHz)を発振させ、他のラジオで

その信号を受信しながら発振周波数が範囲に入るように調整する。

11)局発が動作しておれば、つぎにトラッキングをとればよい。ここがポイント!

(トラッキングは、別途記載)

12)1R5以外に1AB6や1L6(1U6)を利用したい場合は、pin5の回路を

GNDに接続されているのを浮かせて68kΩの抵抗を通して+Bに接続する必要がある。

<バーアンテナの調整>

1)バーアンテナの制作と調整

バーアンテナは、フェライトコアの上にリッツ線を巻いたもので、

バリコンと並列に接続して共振させ同調をとるためのものである。

フェライトコアとリッツ線を単体で購入するより、すでに巻いてある物を

入手する方がよい。

ただ、巻き数はバリコンの容量により決定されるのである

巻数の多い物を入手し作るときに巻数を減らしながら調整する。

受信したい周波数の範囲(BCバンド)内に入るように、バリコン容量

(270pF以上)とバーコイルのインダクタンス(L)を決定する。

バリコンには、最低容量や基盤の浮遊容量が20pFほどあるので注意すること。

バリコンを最大容量にして、最小の受信周波数にあうよう共振させてる

インダクタンス(L)を決定する。

<バーアンテナ>

1番と4番ピンが、基板側に、2番3番ピンは、ANTとなる。

2)エアーバリコン

トラッキングレスバリコン(270pF + 130pF)を用いることにする。

この容量より大きいものや、トラッキングレスでない場合は、

パティングコンデンサーを用いて、局発側とアンテナ側の共振周波数と協調させる

ことになる。

3)アンテナコイルのインダクタンスとバリコン容量の決定

・BC帯の場合

受信周波数が、1650k〜540kとすると、比は1650/540=3.05 3.05^2=9となり

アンテナ側のバリコン最小容量を30pFとすると30pFx9=270pFとなる

もし、20pFとすると計算上180pFのバリコン容量なる。

ここでは、バリコン容量を270pFとする。

これによりアンテナコイルのインダクタンスは、以下のように計算できる

L=1/((2πf)^2 X C) = 320μH となる。

実際は、少し大きめの方がよい。(失敗しても継がなくてもよいから)

!わかってもらえたかな!私も理解するのに時間がかかりました。

4)局部発振のバリコンと発振コイルの決定

先ほどのアンテナ側と同じ考えである。(IFの周波数を455Kとする)

発振させたい周波数は、2105k〜995kとなるので、

周波数比率は、 2105/995=2.11となり 2.11^2=4.46 となる。

発振バリコン側の最小容量は、30pFとすると、

バリコン容量は、30pF x 4.46=133pFのものとなる。

(トランジスタ用ポリバリコン 70pFは、容量が小さく可変範囲が小さくなる)

発振コイルのインダクダンスは、およそ XL=200μH

このインダクタンスは、No88のコイルであれば調整可能で

トランジスタ用コイルでは、350μHほどであるため250μHに加工を要する。

5)<参考>

・短波帯の受信

ラジオ日経

第1放送は3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz

第2放送は3.945MHz、6.115MHz、 9.760MHz

NHKワールド海外放送 6.010MHz,6.105MHzがあります。

たとえば、

1.受信周波数(3.9M〜7MHz)

2.ローカル発振周波数(4.4MHz〜10.4MHz)

実際は、浮遊容量があり4MHz〜8MHz程度に減少します。

3.中間周波数(455KHz)

4.バリコン容量(170pF,90pF)

アンテナコイルの計算

・展開比 : (10/3.9)^2=6.56

・最低バリコン容量:170pF/6.56=25pF (トリマ含む)

・アンテナコイル:(10^6) / (2^2 x 3.14^2 x 3.9^2 x 170pF)=9.8μH

ローカルコイルの容量

・展開比:(10.4/4.4)^2=5.58

・最低バリコン容量:90pF/5.58=16pF(トリマー含む)

・ローカルコイルの容量:(10^6) / (2^2 x 3.14^2 x 4.4^2 x 90)=14.5μH

結果

短波帯で、バリコン容量(170pF + 90pF)を使う場合

アンテナコイルの容量 9.8μH

ローカルコイルの容量 14.5μH

となる。

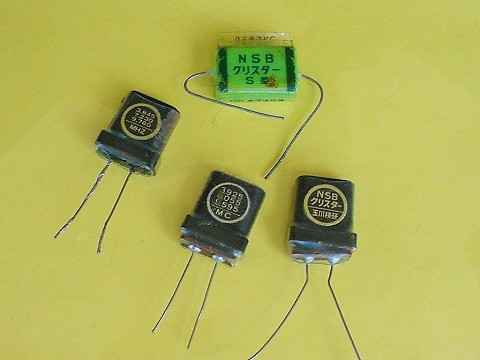

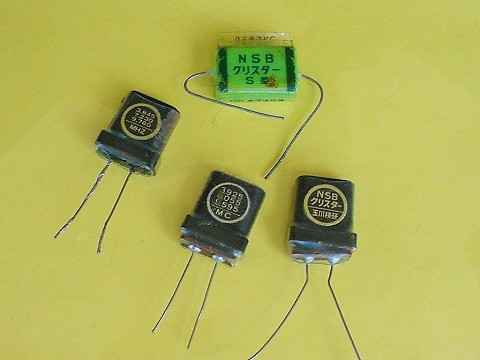

短波ラジオの周波数を簡単に合わせる方法

昔から使われているラジオ日経用クリスターを周波数変換管(1R5)の pin4

コントロールグリッドとグランド間に取り付けると簡単にラジオ日経の放送に

チューニングできる。

<各種クリスター>

6) トラックングの取り方

トラッキングとは、親子バリコンによるアンテナ側の共振と

局部発振周波数との関係を常にIF周波数の差になるように調整することをいう。

? 低い受信周波数に合わせ放送を受信し、受信信号が最良になるよう発振コイルを

調整する。

? 高い受信周波数に合わせ受信状態にし最良になるように発振用バリコンの

トリマーを調整する。

? 上記の作業を繰り返して最良点を決める。

アンテナ側も同様に合わせる。

<用語>

? バーアンテナは、フェライトにリッツ線を巻いたもので、その上に

アンテナに接続するコイルを巻いたものもある。

? 親子バリコンとは、2連バリコンでアンテナ用と局発用が連動して動くバリコンをいう。

? 発振コイルとは、局発用のコイルをいう。

ここでは、No88の専用コイルを使うと便利である。

? バリコン用トリマーは、アンテナ・局発用に並列接続されているトリマーをいう。

? リッツ線は、細いエナメル線を何本か束ねたもの(Qを上げるため)

<性能>

4球のスーパーヘテロダイン方式であるので選択度もよい。

強電界のエリアでは、AVCのおかげで明瞭に聞こえる。

<改善>

次回は、コンバータ管の1R5以外に1L6や1U6,1AB6の切替ができる回路にしたい。

また、検波管の1S5、1U5も同様である。。。

(検波管は、切替に間違えると壊れてしまうかもしれません)

いろんな電池管が使えるようにしたデモ機

<感想>

真空管のラジオを簡単に作れないかと考え作ることにしました。

若いころのラジオ少年に戻った気がします。

つぎは、アクリルケースに入れて見栄えのよいデザイン性を重視して作製してみます。

By JH3OZA

2013/12/1

< <特徴>

? 勉強しながら真空管ラジオの製作ができる

? 真空管ラジオの作る実感が味わえる。

? 細かい機械加工が必要なく、入手しやすいパーツで作れる

<トラッキングについて>

<トラッキングの考え方>

<製作について>

<半田付けと注意点>

回路図と部品配置図を参考にして所定の場所に部品を取付け半田付けしてください。

? バーアンテナ、バリコン、スピーカー、ボリューム、電池は、基板上でなく外付けです。

? 真空管ソケットの半田付けは、電池管を差し込んだままで半田する方がよい。

? 中間周波トランスは、トランジスター用を2ヶ用いQを上げ複同調回路にしてい。

? 局発用コイルは、No88のコイルを用いている。また、トランジスター用発振コイル(赤)

を用いる場合は、発振周波数範囲が狭くなることがある。

ただ、170μHまで可変できるものであれば問題ない。(巻き戻しする)

? 電源SWは、2連のものがよいが、A電池だけ切ってもB電池の消耗はふせげる。

? 低周波トランス(10kΩ:8Ω)は、200mW級を用いる。入手ができない場合は、数W級の

ACトランス(100V:3V)用(100円ショップで購入したニッカド電池の充電器の

内部トランス)を代用してもOKです。ただ、基板に取り付けられないかも!

? B電池は、006P 6ヶか7ヶを直列接続し60V程になればよい。(充電タイプがベスト)

単5サイズ形アルカリ電池 12V x5ヶも小さくてベストです。

<バーアンテナの製作とバリコン>

? バーアンテナは、フェライトコア上にリッツ線を巻いたアンテナである。

製作は、フェライトコアとリッツ線を単体で購入せずに巻いてある物(トランジスター用)を

入手し、必要なインピーダンスに巻き戻しして作る方が簡単である。

? アンテナコイルとバリコン容量の決定は、受信周波数(545kHz〜1650kHz)とすると

(1650/545)の2乗 =9 となり、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含)を

30pFとすると、バリコン容量は、30pFx9倍 270pFとなる。次に、受信周波数 545kHz、

バリコン容量270pFで計算するとバーアンテナのインダクタンスは、316μHとなる。

(フェライト上でコイルを動かせるような構造にしておくと調整しやすい。)

<局発コイルとそのバリコン>

? 局発のバリコン容量は、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含む)を35pFと

すると、発振周波数の可変(1000kHz〜2100kHz)の場合、(2100/1000)の2乗=4 と

なり、バリコン容量は、35pF x 4 = 140pF となる。

? 局発コイルのインダクタンス(L)は、発振周波数1000kHz時、バリコン容量140pFで

(L)は、180μHとなる。ただし±20%可変できること。

<パティングコンデンサー(PC)の容量>

? もし、トラキングレスバリコンが入手できない時は、パティングコンデンサを用いて見かけ

上の容量を減らす。 たとえば、バリコン容量を270pFとすると、接続の容量を140pFに

するには、280pFのパティングコンデンサーを直列に挿入すればよいことになる。

(微調するため可変トリマーにする方が便利)

<各電圧のチェックと動作確認>

? 管を入れずに、+B電池を接続し真空管ソケットのプレート・スクリーングリッドの端子に

所定の 電圧がかかっているか、またA電池を接続し、各ソケットの1・7ピンに所定の

電圧がかかっていることを確認する。

もし、所定の電圧がかかっていない場合は、部品の接続ミスを疑い再度確認すること。

? 動作チェックは、低周波増幅段から順次行う。

<トラッキング調整>

受信周波数内の受信感度を一定にすることをいう。

? 低い受信チャンネルに合わせ、受信信号が最良になるよう発振コイルを調整する。

? 高い受信チャンネルに合わせ、最良になるように発振用バリコンのトリマーを調整する。

? 上記の作業を繰り返して最良点を求める。

(もし、必要ならアンテナ側のバリコンにおいてもパティングコンデンサーを挿入する。)

<回路図>

電池管(OK1350)ラジオパーツ

抵抗 コンデンサー

R1 100k C3 100p

R2 15k C6 10p

R3 3M C7 10p

R4 68k C8 0.027μ

R6 6.8M C9 0.027μ

R7 4.7M C12 120p

R8 1M C13 0.027μ

R9 1M C14 33p

R10 470Ω C15 0.027μ

C16 0.027μ

C17 10μ

C18 0.027μ

抵抗 計9ヶ, コンデンサー 計12ヶ

IFT(455kHz) 4ヶ

ソケット 4ヶ

AFT(10k:8Ω) 1ヶ

局発コイル 1ヶ

VR 500k SW付き 1ヶ

トラッキングバリコン 1ヶ

バーアンテナ 1ヶ

スピーカー 1ヶ

<組立順とその調整方法>

回路図どおり部品を半田付けし、各ブロックごと部品の取付けを完了させ

間違いがないか、一段ごと動作するか確認する。

特に調整時、注意することは、+A電池と+B電池を間違えて接続しない。

または、接触させないことです。ヒータが飛んでしまします。

1)真空管ソケットの電圧確認(電池管を取付前、電源を入れて)

各真空管ソケットPin1・7の(ヒ−タ− +A電圧):1.4V,

3Q4は、Pin1・5 Pin5・7です。

また、各真空管のプレート・スクリーン +B電圧側):+67V

2)オーディオ管 3Q4(3S4)電池管取付

+A側 およそ100mA、+B側 6mA 程度の電流値を確認する。

(電流値が大幅に違う場合は何か問題がある)

3)3Q4のコントロールグリッド(G1)にドライバーの先を接触させると、

スピーカからハム音が聞こえる。

聞こえない場合は、増幅がなされていないので再度回路を点検する。

4)検波管 1S5電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

(プリント基板を一部カットし接続を変更すれば、1U5を使用可)

5)1S5のコントロールグリッドに 3)と同様に行う。

6)ボリュームを接続して音量が可変するか確認する。

7)中間周波増幅管 1T4電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

8)外部からAM変調された455kHzの信号をIFTトランスに近づけ、

スピーカーからの変調音が、最大になるようIFTのコアーを調整する。

9)周波数変換管 1R5電池管取付

+A側 50mA、+B側 1mA程度増加する。

10)エアーバリコンを接続して、局発(1MHz〜2MHz)を発振させ、他のラジオで

その信号を受信しながら発振周波数が範囲に入るように調整する。

11)局発が動作しておれば、つぎにトラッキングをとればよい。ここがポイント!

(トラッキングは、別途記載)

12)1R5以外に1AB6や1L6(1U6)を利用したい場合は、pin5の回路を

GNDに接続されているのを浮かせて68kΩの抵抗を通して+Bに接続する必要がある。

<バーアンテナの調整>

1)バーアンテナの制作と調整

バーアンテナは、フェライトコアの上にリッツ線を巻いたもので、

バリコンと並列に接続して共振させ同調をとるためのものである。

フェライトコアとリッツ線を単体で購入するより、すでに巻いてある物を

入手する方がよい。

ただ、巻き数はバリコンの容量により決定されるのである

巻数の多い物を入手し作るときに巻数を減らしながら調整する。

受信したい周波数の範囲(BCバンド)内に入るように、バリコン容量

(270pF以上)とバーコイルのインダクタンス(L)を決定する。

バリコンには、最低容量や基盤の浮遊容量が20pFほどあるので注意すること。

バリコンを最大容量にして、最小の受信周波数にあうよう共振させてる

インダクタンス(L)を決定する。

<バーアンテナ>

1番と4番ピンが、基板側に、2番3番ピンは、ANTとなる。

2)エアーバリコン

トラッキングレスバリコン(270pF + 130pF)を用いることにする。

この容量より大きいものや、トラッキングレスでない場合は、

パティングコンデンサーを用いて、局発側とアンテナ側の共振周波数と協調させる

ことになる。

3)アンテナコイルのインダクタンスとバリコン容量の決定

・BC帯の場合

受信周波数が、1650k〜540kとすると、比は1650/540=3.05 3.05^2=9となり

アンテナ側のバリコン最小容量を30pFとすると30pFx9=270pFとなる

もし、20pFとすると計算上180pFのバリコン容量なる。

ここでは、バリコン容量を270pFとする。

これによりアンテナコイルのインダクタンスは、以下のように計算できる

L=1/((2πf)^2 X C) = 320μH となる。

実際は、少し大きめの方がよい。(失敗しても継がなくてもよいから)

!わかってもらえたかな!私も理解するのに時間がかかりました。

4)局部発振のバリコンと発振コイルの決定

先ほどのアンテナ側と同じ考えである。(IFの周波数を455Kとする)

発振させたい周波数は、2105k〜995kとなるので、

周波数比率は、 2105/995=2.11となり 2.11^2=4.46 となる。

発振バリコン側の最小容量は、30pFとすると、

バリコン容量は、30pF x 4.46=133pFのものとなる。

(トランジスタ用ポリバリコン 70pFは、容量が小さく可変範囲が小さくなる)

発振コイルのインダクダンスは、およそ XL=200μH

このインダクタンスは、No88のコイルであれば調整可能で

トランジスタ用コイルでは、350μHほどであるため250μHに加工を要する。

5)<参考>

・短波帯の受信

ラジオ日経

第1放送は3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz

第2放送は3.945MHz、6.115MHz、 9.760MHz

NHKワールド海外放送 6.010MHz,6.105MHzがあります。

たとえば、

1.受信周波数(3.9M〜7MHz)

2.ローカル発振周波数(4.4MHz〜10.4MHz)

実際は、浮遊容量があり4MHz〜8MHz程度に減少します。 3.中間周波数(455KHz)

4.バリコン容量(170pF,90pF)

アンテナコイルの計算

・展開比 : (10/3.9)^2=6.56

・最低バリコン容量:170pF/6.56=25pF (トリマ含む)

・アンテナコイル:(10^6) / (2^2 x 3.14^2 x 3.9^2 x 170pF)=9.8μH

ローカルコイルの容量

・展開比:(10.4/4.4)^2=5.58

・最低バリコン容量:90pF/5.58=16pF(トリマー含む)

・ローカルコイルの容量:(10^6) / (2^2 x 3.14^2 x 4.4^2 x 90)=14.5μH

結果

短波帯で、バリコン容量(170pF + 90pF)を使う場合

アンテナコイルの容量 9.8μH

ローカルコイルの容量 14.5μH

となる。

短波ラジオの周波数を簡単に合わせる方法

昔から使われているラジオ日経用クリスターを周波数変換管(1R5)の pin4

コントロールグリッドとグランド間に取り付けると簡単にラジオ日経の放送に

チューニングできる。

<各種クリスター>

6) トラックングの取り方

トラッキングとは、親子バリコンによるアンテナ側の共振と

局部発振周波数との関係を常にIF周波数の差になるように調整することをいう。

? 低い受信周波数に合わせ放送を受信し、受信信号が最良になるよう発振コイルを

調整する。

? 高い受信周波数に合わせ受信状態にし最良になるように発振用バリコンの

トリマーを調整する。

? 上記の作業を繰り返して最良点を決める。

アンテナ側も同様に合わせる。

<用語>

? バーアンテナは、フェライトにリッツ線を巻いたもので、その上に

アンテナに接続するコイルを巻いたものもある。

? 親子バリコンとは、2連バリコンでアンテナ用と局発用が連動して動くバリコンをいう。

? 発振コイルとは、局発用のコイルをいう。

ここでは、No88の専用コイルを使うと便利である。

? バリコン用トリマーは、アンテナ・局発用に並列接続されているトリマーをいう。

? リッツ線は、細いエナメル線を何本か束ねたもの(Qを上げるため)

<性能>

4球のスーパーヘテロダイン方式であるので選択度もよい。

強電界のエリアでは、AVCのおかげで明瞭に聞こえる。

<改善>

次回は、コンバータ管の1R5以外に1L6や1U6,1AB6の切替ができる回路にしたい。

また、検波管の1S5、1U5も同様である。。。

(検波管は、切替に間違えると壊れてしまうかもしれません)

いろんな電池管が使えるようにしたデモ機

<感想>

真空管のラジオを簡単に作れないかと考え作ることにしました。

若いころのラジオ少年に戻った気がします。

つぎは、アクリルケースに入れて見栄えのよいデザイン性を重視して作製してみます。

By JH3OZA

2013/12/1