< SubMiniture_Tube Radio>

サブミニチュア管で5球スーパーヘテロダインのラジオを作ろう

By JH3OZA

(桶谷 保) 2018年1月

<はじめに>

5年前に、電池管の4球スーパーラジオをプリント基板で作りましたが、

今まで、サブミニチュア管を利用したラジオを作ったことがなく製作することにしました。

手持ちのサブミニチュア管は、アンプや補聴器用の (6418)とよく出回っている(5678)を

いくつか持っているので、これを使って作ることにしました。

今回は、サブミニチュア管の勉強を兼ねて製作してみました。

ただ、電池管の1R5のようなサブミニ管(1V6 や 2G21)の手持ちがなく、

ミキサー部と局発部に分けて作ることにしました。

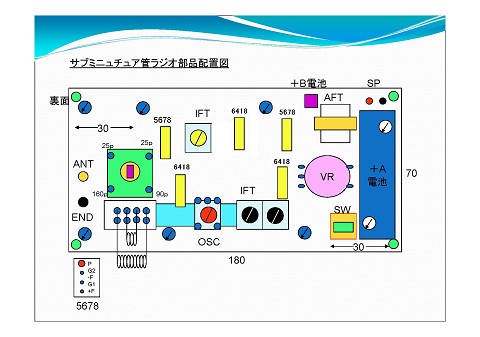

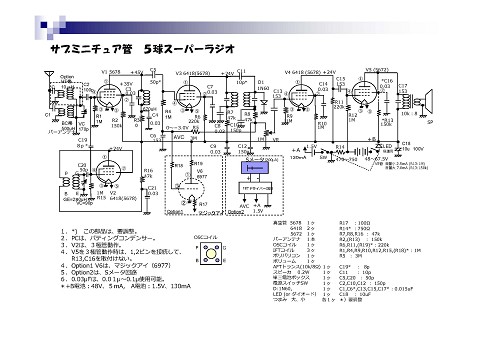

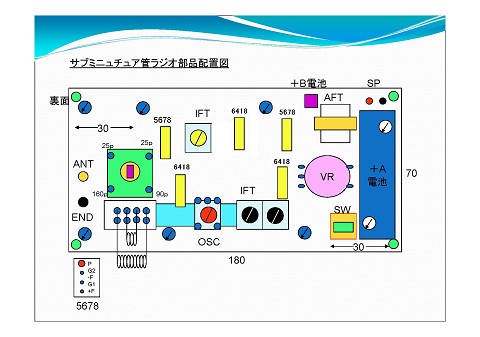

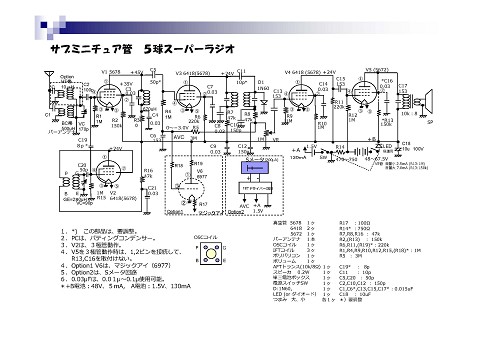

<サブミニュチュア管ラジオの配置図と回路図>

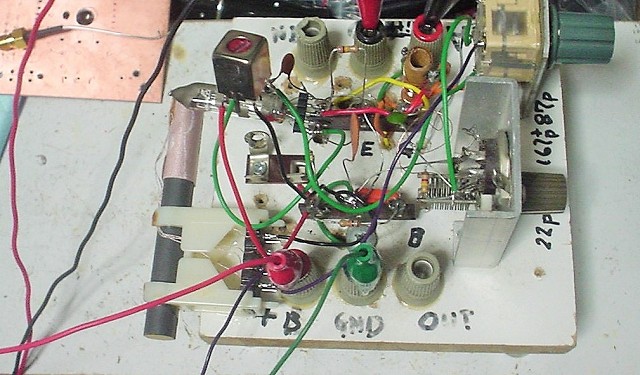

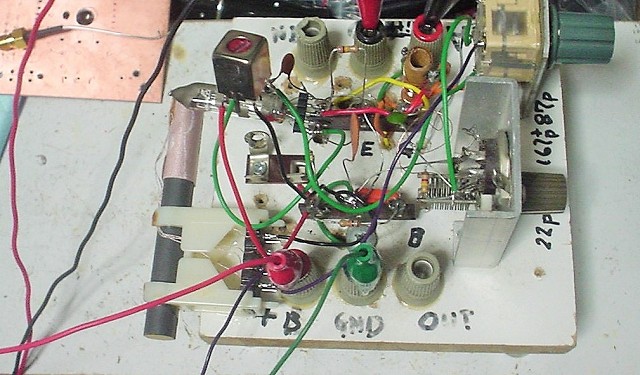

<テスト中の風景>

サブミニチュア管(6418)を用いた局発の試験をしているところです。

ここでは(6418)を3極管扱いで発振をさせています。

特に、この管のヒーター電流が非常に少なくメリットがあります。ただ使用周波数帯が低く、

中間周波数増幅(455kHz)と局部発振部、オーディオ増幅で使用することにしました。

混合(ミキサー)部でテストしてみましたが、使えないことがありませんが、変換ゲインが

5678より劣り使用を断念しました。

結果、このラジオの総合利得は、標準の電池管4球スーパーにも劣らないぐらいの性能でした。

すこし、パワー管(5672)のオーディオパワーがたらないかもしれません!

<実機>

1)バリコンは、ポリバリコンのトラッキング用を使用。

2)バーアンテナは、トランジスタ用の物を少し巻き戻し使用。

3)IFTは、トランジスタ用を利用。

4)オーデオトランスは、200mW用を使用。

5)B電池は、A23G(12V)を5個を直列接続して使用、A電池は、単三ニッケル水素電池を使用。

<動作結果>

サブミニ管スーパーラジオを初めて作りました。

以前、作成した4球電池管スーパーラジオと受信感度は変わらないか少々良い。

たぶん、低周波数で使用しているサブミニ管(6418)のゲインがよいみたいです。

(6418を5678に変更してみると少し感度が落ちました。)

また、ヒーター電流は、6418:10mAx3, 5678:50mAx2ですので計130mAで済みます。

これは、とても省エネで単三アルカリ電池(1.5V)で10時間ほどもちます。

スピーカの音量は、少し小さいかなと思っていましたが、パワー管5672を完璧に

動作させるとほとんど(3Q4)と変わりません?(R12=1MΩー>50kΩ)に変更するか、

または、5極管扱いでなく3極管(プレートとスクリーンGを接続)で動作させると、

オーディオ出力が大きくなります。

(3極管で使用した時、B電流は計10mA程度流れてしまいますので、電源容量から考えて

7mA程度(R13: 470Ωー>750Ωにする)に抑えて使用しています。)

このラジオを数台作ってみましたが、すべて同性能で再現性がよく、部屋の中で、

簡単なケーブルをアンテナ代わりにして使っています。

<追加報告>

受信強度をマジックアイで直視していましたが、あまりにも見えにくく、

Sメータが欲しくなり製作してみました。

非常にうまくできましたのでご報告します。

(ラジオに取り付けた状態)

Sメータの動作は、AVCのマイナス電圧をコントロールできるようにFETを用いて作りました。

(メータは200μA用を使用)

<参考値>

AVC: -1.0Vでメータ中央, -2.0V メータ振り切れ

チューニングメータ値(5でフルスケール)

<参考>(チューニングメータ値 : 電界強度)

1: -55dBm, 2:-52.6dBm, 3:-51.6dBm, 4:-50.7dBm, 5:−49.1dBm(600kHz)

1:-63dBm, 2:-61.0dBm, 3:-59.6dBm, 4:-58.7dBm, 5:−57.3dBm(1500kHz)

以上

de JH3OZA

----------------------------------- < 参考 > -----------------------------------------------

<製作について>

<半田付けと注意点>

回路図と部品配置図を参考にして所定の場所に部品を取付け半田付けしてください。

1.バーアンテナ、バリコン、スピーカー、ボリューム、電池は、基板上でなく外付けです。

2.真空管ソケットの半田付けは、電池管を差し込んだままで半田する方がよい。

3.中間周波トランスは、トランジスター用を2ヶ用いQを上げ複同調回路にしています。

4.局発用コイルは、No88のコイルを用いている。また、トランジスター用発振コイル(赤)

を用いる場合は、発振周波数範囲が狭くなることがあるので要調整。

ただ、170μHまで可変できるものであれば問題ない。(巻き戻しする)

5.電源SWは、2連のものがよいが、A電池だけ切ってもB電池の消耗はふせげる。

6.低周波トランス(10kΩ:8Ω)は、200mW級を用いる。入手ができない場合は、数W級の

ACトランス(100V:3V)可。(100円ショップで購入したニッカド電池の充電器の

内部トランス)を代用してもOKです。ただ、基板に取り付けられないかも!

7.B電池は、006P 6ヶか7ヶを直列接続し60V程になればよい。(充電タイプがベスト)

単5サイズ形アルカリ電池 12V x5ヶも小さくてベストです。

<バーアンテナの製作とバリコン>

1.バーアンテナは、フェライトコア上にリッツ線を巻いたアンテナです。

製作は、フェライトコアとリッツ線を単体で購入せずに巻いてある物(トランジスター用)を

入手し、必要なインピーダンスに巻き戻しして作る方が簡単であります。

2.アンテナコイルとバリコン容量の決定は、受信周波数(545kHz〜1650kHz)とすると

(1650/545)の2乗 =9 となり、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含)を

30pFとすると、バリコン容量は、30pFx9倍 270pFとなる。次に、受信周波数 545kHz、

バリコン容量270pFで計算するとバーアンテナのインダクタンスは、316μHとなる。

(フェライト上でコイルを動かせるような構造にしておくと調整しやすい。)

<局発コイルとそのバリコン>

1.局発のバリコン容量は、基板の浮遊容量とバリコンの最小容量(トリマー含む)を35pFと

すると、発振周波数の可変(1000kHz〜2100kHz)の場合、(2100/1000)の2乗=4 と

なり、バリコン容量は、35pF x 4 = 140pF となります。

2.局発コイルのインダクタンス(L)は、発振周波数1000kHz時、バリコン容量140pFで

(L)は、180μHとなる。ただし±20%可変できること。

<パティングコンデンサー(PC)の容量>

1.トラキングレスバリコンが入手できない時は、パティングコンデンサを用いて見かけ

上の容量を減らす。 たとえば、バリコン容量を270pFとすると、接続の容量を140pFに

するには、280pFのパティングコンデンサーを直列に挿入すればよいことになります。

(微調するため可変トリマーにする方が便利)

<各電圧のチェックと動作確認>

1.管を入れずに、+B電池を接続し真空管ソケットのプレート・スクリーングリッドの端子に

所定の 電圧がかかっているか、またA電池を接続し、各ソケットの1・7ピンに所定の

電圧がかかっていることを確認します。

もし、所定の電圧がかかっていない場合は、部品の接続ミスを疑い再度確認すること。

2.動作チェックは、低周波増幅段から順次行う。

<トラッキング調整>

受信周波数内の受信感度を一定にすること。

1.低い受信チャンネルに合わせ、受信信号が最良になるよう発振コイルを調整します。

2.高い受信チャンネルに合わせ、最良になるように発振用バリコンのトリマーを調整します

3.上記の作業を繰り返して最良点を求める必要あり。

(もし、必要ならアンテナ側のバリコンにおいてもパティングコンデンサーを挿入する。)

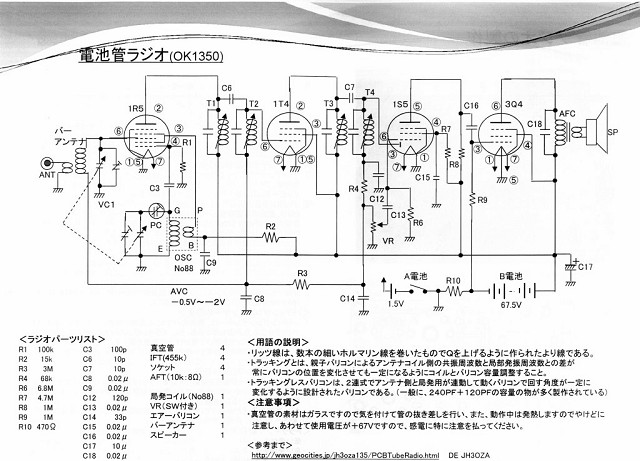

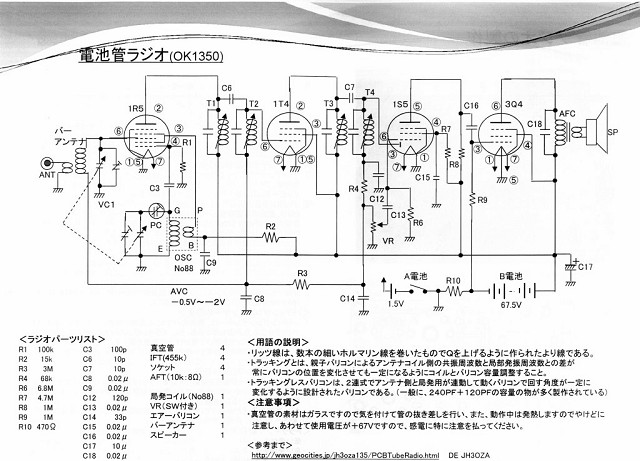

<電池管ラジオの標準回路図>

<組立順とその調整方法>

回路図どおり部品を半田付けし、各ブロックごと部品の取付けて

間違いがないか確認し、一段ごと動作するか確認します。

特に調整時、注意することは、+A電池と+B電池を間違えて接続しない。

または、接触させないことです。ヒータが飛んでしまします。

・真空管ソケットの電圧確認、管を挿入して電圧確認します。

・エアーバリコンを接続して、局発(1MHz〜2MHz)を発振させ、他のラジオで

その信号を受信しながら発振周波数が範囲に入るように調整します。

・局発が動作しておれば、つぎにトラッキングをとればよいことになります。

(トラッキングは、別途記載)

---------------------------------------< 参考2> ------------------------------------

<バーアンテナの調整>

1)バーアンテナの制作と調整

バーアンテナは、フェライトコアの上にリッツ線を巻いたもので、

バリコンと並列に接続して共振させ同調をとるためのものであります。

フェライトコアとリッツ線を単体で購入するより、すでに巻いてある物を

入手する方がよい。

ただ、巻き数はバリコンの容量により決定されるのであります。

巻数の多い物を入手し作るときに巻数を減らしながら調整します。

受信したい周波数の範囲(BCバンド)内に入るように、バリコン容量

(270pF以上)とバーコイルのインダクタンス(L)を決定します。

バリコンには、最低容量や基盤の浮遊容量が20pFほどあるので注意すること。

バリコンを最大容量にして、最小の受信周波数にあうよう共振させてる

インダクタンス(L)を決定します。

<バーアンテナ>

1番、4番ピンが、基板側に、2番、3番ピンは、ANTとなる。

2)ポリバリコン

バリコン(180pF + 90pF)や(180p+180p)を用いることにします。

この容量より大きいものや、トラッキングレスでない場合は、

パティングコンデンサーを用いて、局発側とアンテナ側の共振周波数と協調させる

ことになります。

3)アンテナコイルのインダクタンスとバリコン容量の決定

・BC帯の場合

受信周波数が、1650k〜540kとすると、比は1650/540=3.05 3.05^2=9となり

アンテナ側のバリコン最小容量を30pFとすると30pFx9=270pFとなります。

もし、20pFとすると計算上180pFのバリコン容量なります。

ここでは、バリコン容量を270pFとします。

これによりアンテナコイルのインダクタンスは、以下のように計算できる

L=1/((2πf)^2 X C) = 320μH となります。

実際は、少し大きめの方がよい。(失敗しても継がなくてもよいから)

4)局部発振のバリコンと発振コイルの決定

先ほどのアンテナ側と同じ考えであります。(IFの周波数を455Kとする)

発振させたい周波数は、2105k〜995kとなるので、

周波数比率は、 2105/995=2.11となり 2.11^2=4.46 となります。

発振バリコン側の最小容量は、30pFとすると、

バリコン容量は、30pF x 4.46=133pFのものとなります。

(トランジスタ用ポリバリコン 70pFは、容量が小さく可変範囲が小さくなる)

発振コイルのインダクタンスは、凡そ XL=200μH

このインダクタンスは、No88のコイルであれば調整可能で

トランジスタ用コイルでは、350μHほどであるため250μHに加工を要する。

------------------------------------- < 追加 >---------------------------------------------

Sメータの製作

信号強度を直視するためにSメータが欲しくなり追加しました。

AVC電圧は、電量を流せないので、FETのトランジスターを用いて作ることにしました。

上手くいきましたので報告します。

ある放送局を受信している様子。<

電源:+1.2V 0.6mA程度(メータは、200μAでフルスケール)ほとんど消費電流が流れない。

AVC: -2V メータ中央,-3V メータ振り切れ

チューニングメータ

1: -55dBm, 2:-52.6dBm, 3:-51.6dBm, 4:-50.7dBm, 5:49.1dBm(600kHz)

1:-63dBm, 2:-61.0dBm, 3:-59.6dBm, 4:-58.7dBm, 5:57.3dBm(1500kHz)

By JH3OZA