11/01/2014

あるメーカーの車載用ミリ波レーダーを利用して、

77GHzトランシーバーの製作をしました。

ここによい結果がでましたので報告します。

<1号機 77GHz Transcever セパレートタイプ > <2号機 77GHz Transcever 親機一体型タイプ>

<はじめに>

アマチュア無線家にとって、ミリ波帯は未知のバンドであり、電波の直進性が強く反射や屈折の実験するのに、

とても面白いバンドであります。

ただ、市販されたメーカー製のリグもなく自作するしかありません。

もちろん、自作するとしても部品の入手が難しく、仮に入手できるとしても、手が出せないほど高価であります。

そこで、RF部分だけでもと思いこのミリ波帯を利用している民生品を探すと、車載用ミリ波レーダーがあることがわかりました。

車載用ミリ波レーダーは、全世界を見渡すと(日本、ドイツ、US)等で製造されており、国内においては、平成15年から

高級車に搭載され、すでに10年以上経過している。そろそろ、廃車された自動車の部品として出回ってくる時期でもあります。

たまたま、当局は車の解体屋さんから車載ミリ波レーダーを安価に入手することができ、内部回路を解析調査し、アマチュア無線用に

改造製作することができましたので、ここに報告します。

また、製作したものは、2015年のハムフェアーの自作コンテストにて入賞したものです。

(車載ミリ波レーダーの機種がたくさん出回っていますので、同種のユニットが入手できる機会があるはずです。

入手し頑張って改造してみてください。)

(This band is a very attractive for the amateur radio dealing with 77GHz millimeter-wave.

But there is no choice but to own it is not commercially available of 77G TRX.

76GHz-vehicle millimeter wave radar, it is easy to obtain the parts because it is a popular product.

This time, it is a bit much, I decided to make together the 77GHz transceiver so that

it can move on outside operation.)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どのようにして、改造できるか?

方針を立って完了するまでの方法と経緯を報告します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

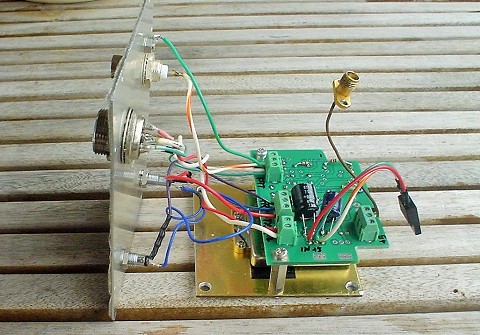

<完成した77GHz高周波部(RF-Unit)と親機ユニット>

衝突防止ユニットには、大別して無線タイプ(超音波タイプ含む)とカメラタイプの

2種類あり、もちろん無線タイプを用い77GHzミリ波無線機に改造することにしました。

車載ミリ波レーダの構造は、機種によって著しく違いがあり、おおまかな構造は、

外上部からレドーム、パッチアンテナ、高周波ユニット、制御ユ二ットが

多層になった構造で、およそ10cm角の防水アルミケースに収められています。

特にレーダーのスキャン方式には、メカスキャンタイプ、電子スキャンタイプ、

最新では、3Dスキャンタイプがあり、ここではメカタイプを使用しました。

いろいろな機種を入手し、改造できるか検討してきました。

当局では初期の品物が一番改造し易いものと判断し、

また、製作しやすさを考え77GHz帯のRFヘッド部と、親機に分けて作ることにしました。

「第一章」車載用ミリ波レーダーの概要

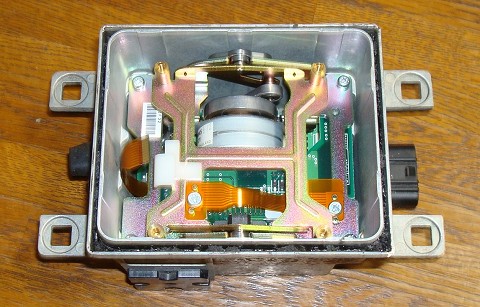

?)76GHz車載用ミリ波レーダー本体

ユニットの外観写真

?)平面アンテナ(Patch antenna)とその構造

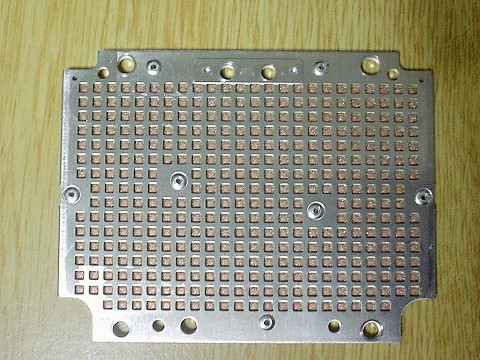

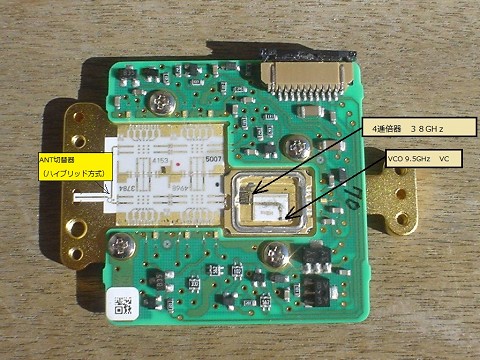

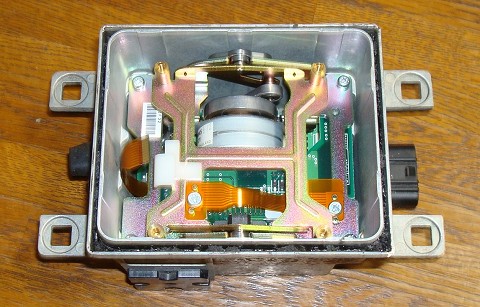

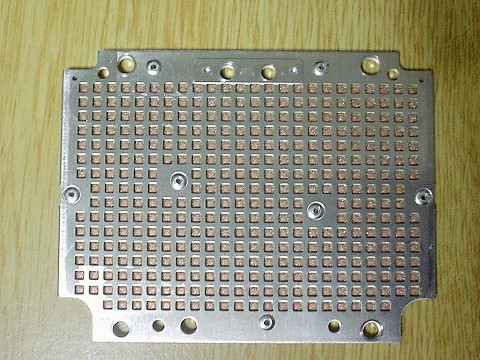

?)車載用ミリ波レーダの高周波部(76GHz RF-module):

当局が入手したもの

表面と裏面

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

まず最初に、このミリ波レーダーユニットの内部構造を理解し、

回路の詳細を把握するまで、数か月間要した。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

?)魅力ある車載レーダーの特徴

(The Characteristic of in-vehicle millimeter wave radar)

このユニット単体でミリ波ウエーブの重要なパーツがすべて含まれています。

(An important part of the millimeter-wave wave is included everything in this unit alone.)

1)平面アンテナ (Patch antenna)

内蔵アンテナが、そのまま76GHz〜77GHzで利用できる。正確な性能は不明であるが、

20dB標準アンテナより開口面積が大きい、指向性は、<20°程度あることから

アンテナゲインは、25dB程度と考えております。

20〜30dBと推定できる。

(パラボラアンテナより小型で取扱いしやすい。)

2)送信部と受信部の高周波アンプ (TX-AMP 5047KW & RX-AMP 5047KW)

内部の送信用アンプと受信用高周波アンプは同じものを使用されている。

文献から76.5GHzで 増幅ゲイン:<20dB、高周波出力:4mWであると記述がある。

(このアンプは、75GHz〜78GHzの範囲で増幅していることを測定で確認した。)

受信のNFについては不明であるが、増幅ゲインが大なのでメリット大きい。

3)受信ミキサー (RX-MIX 5112KW)

受信アンプの後に76GHzのミキサーが内蔵されている。

IF出力が2ポート?(IQ)あり、ミキサーがMMIC内に組み込まれている。

この出力の1ポートのみ使用する。

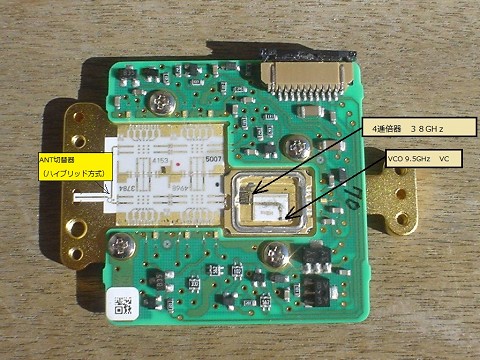

4)アンテナ切替器(Inside TX-RX_SW ハイブリッド式)

セラミック基板上に76.5GHz帯の 180度ハイブリッド回路が凝着 されているので、

機械的な導波管切替器やサーキュレータを使用せずに送受信が切替できる。

優れものです。

当局も、勉強不足でハイブリッドで送受信切替できることは知りませんでした。

77GHzで損失がどれだけあるか不明であるが、気にしないでそのまま使うことにした。

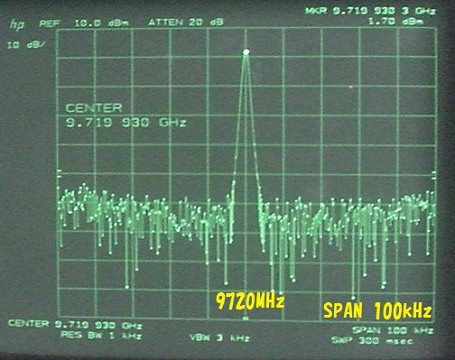

5)局発逓倍器(Lo-OSC)

局発(ローカル信号)の信号を8倍する逓倍回路(5113KX)が内蔵されている。

低い局発周波数 9.7GHz帯で扱えるので製作しやすい。

6)低消費電力(電流値で示す)

高周波ユニット Vd=5V, Id=350mA

電源バッテリも小さい容量ですむ。

7)ケース

もともとの防水ケースを、取付けネジ部分を切りケースとして使用する。

このように77GHzで利用できる素子が沢山あり、とてもわくわくするユニットです。

サー・改造を始めましょう。!!

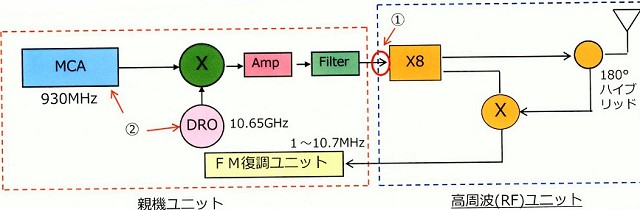

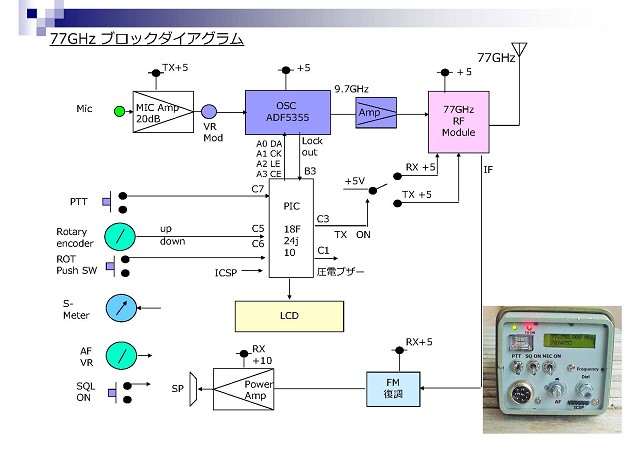

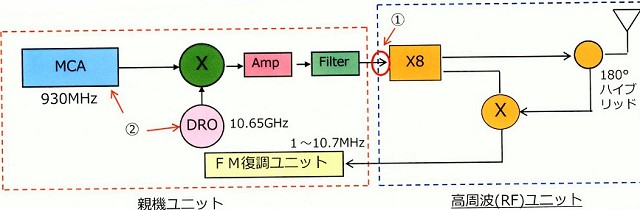

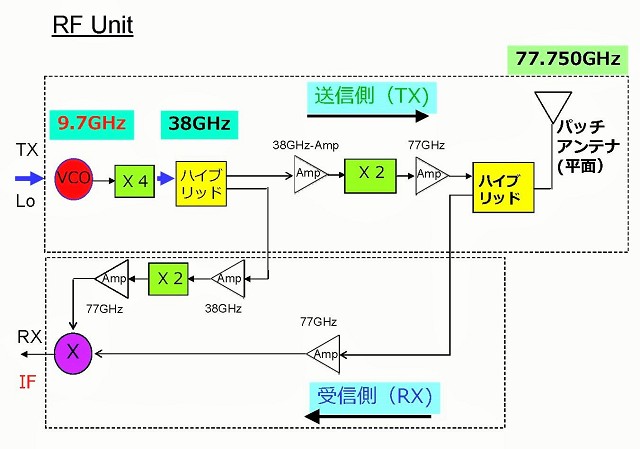

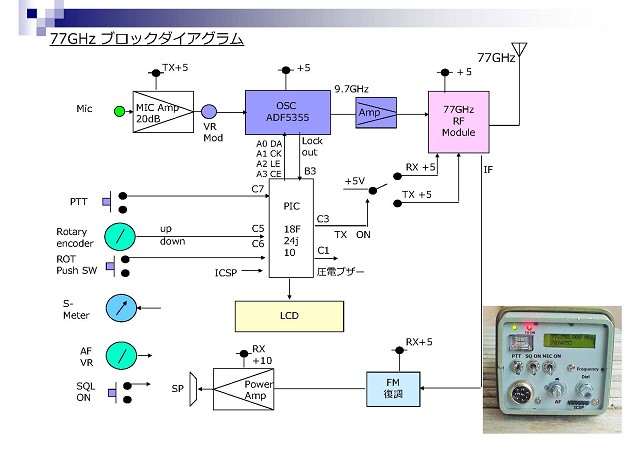

?)ブロックダイアグラム

下記は、製作する全体のブロックダイアグラムです。

製作する無線機の送信部は、アマチュアがよく使うトランスバーター方式でなく、逓倍方式となります。

車載用ミリ波レーダの高周波RFモジュール(内部回路と構造、しくみ)が理解した後、

高周波RFモジュールの改造方法を(?項)に、親機ユニットは、(?項)に製作方法を示す。

「第二章」77GHz無線機の製作

大きく分けて二つのブロック(ミリ波高周波部、親機部分)を作ることにしました。

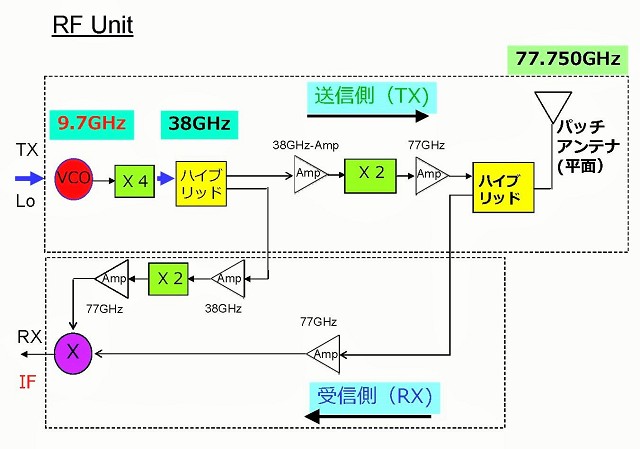

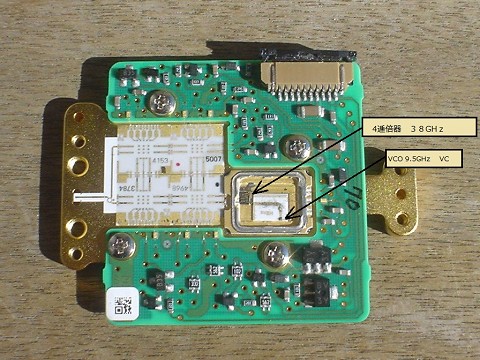

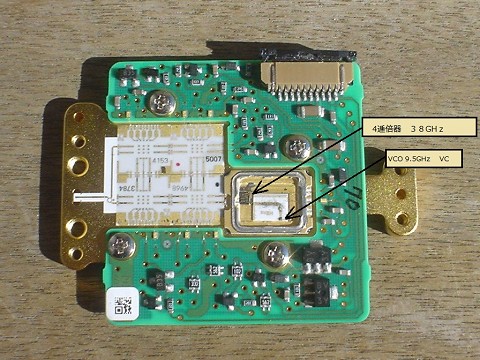

?)ミリ波高周波部(RF module)の改造:

このRF Unitは、VCO(9.6GHz)、4逓倍+38GHzアンプ、ミキサー、76GHzアンプが、

ブロックごとに並べられて、ボンディングされています。

改造は、9GHzのVCOに入力端子を設けてアンプとして動作させればよい。

これができれば80%できたことになります。

残りは、これに接続する親機の製作となります。

(1)車載ミリ波レーダーの RF_module

このユニットには、77GHzの8逓倍器と受信コンバーターが内蔵されています。

(2)VCO (9.6GHz) 発振器を(9.72GHz)へ改造

発振機能をやめ、増幅器として働かせるようにし、外部に入力端子を設ける。

(Attaching the input terminal by modifying the VCO of 9.6GHz)

自励発振に外部から信号を入力して、注入同期により目的周波数を発振させる(増幅する)。

ここは、一番重要で慎重にVCO部にケーブル付の外部端子(SMA)を半田付けする。

実は、ボンディングをしたいところですが、その技術もなく、半田づけとしました。

VCO 9.6GHz発振器のシールドの蓋を開けて増幅器に改造する様子

(とてもラッキーなことに、基板の発振素子が長く半田付けしやすい。)

? ?

?

? ?

?

このポートを取り出せるとRF部分の改造は完了となります。

これに、親機のローカル信号(9720MHz)を接続すればよい。

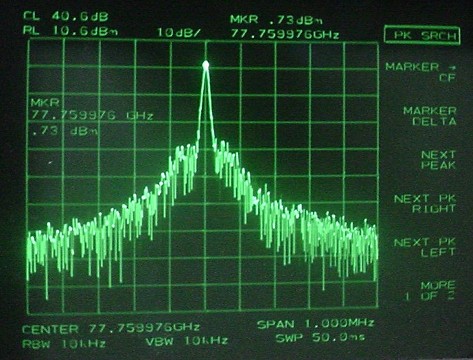

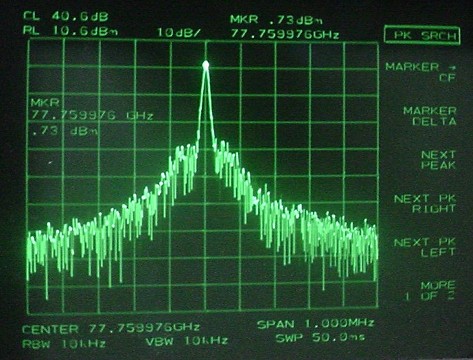

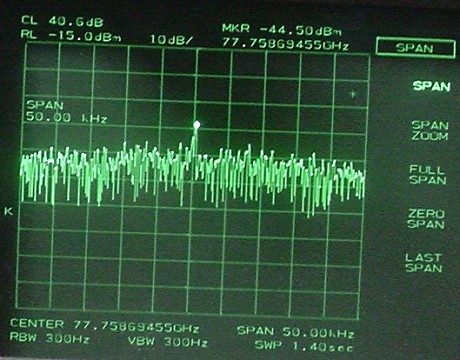

送信部

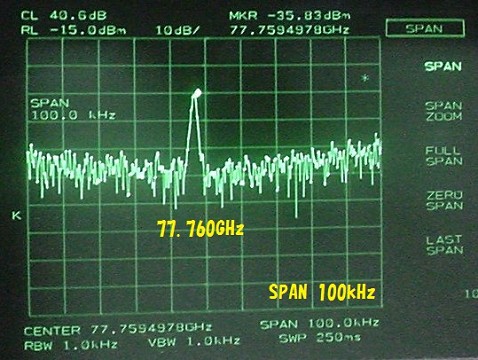

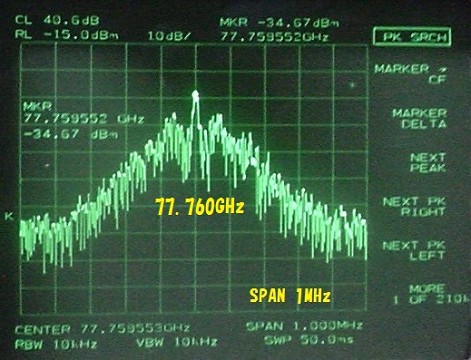

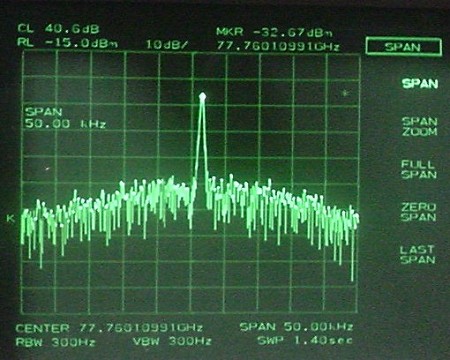

改造した77GHzの信号 (色々な発振器を使い試みました)

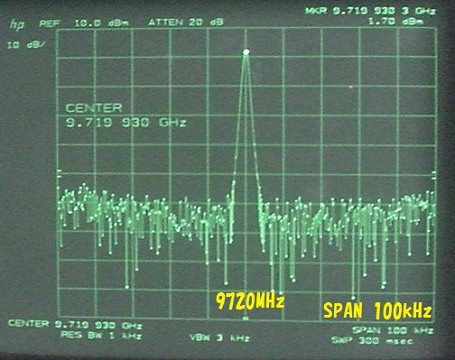

1)<原発9720MHz DRO発振器(DRO 10.65GHz + MCA 930MHz)の場合>

・スペアナ表示レベル:0.7dBm

・ミキサー(HP11970V)変換ロス :75GHzで-6dB

・製作した77GHz無線機の出力 :約+6.7dBm(4mW)

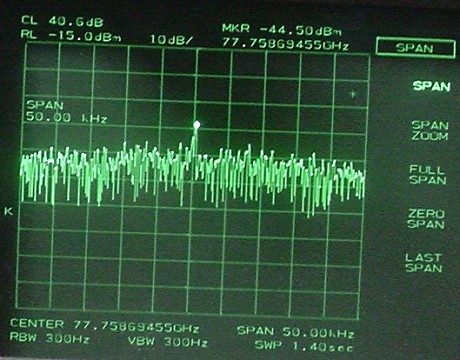

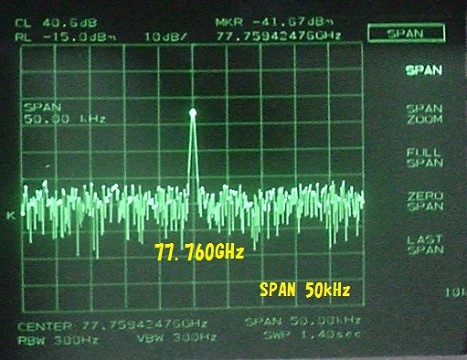

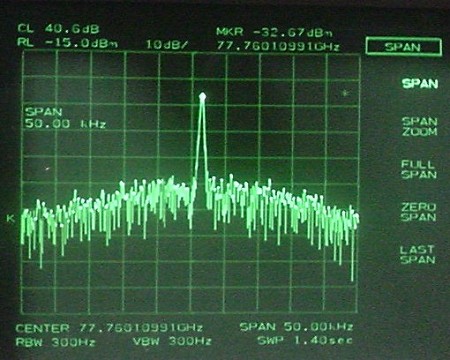

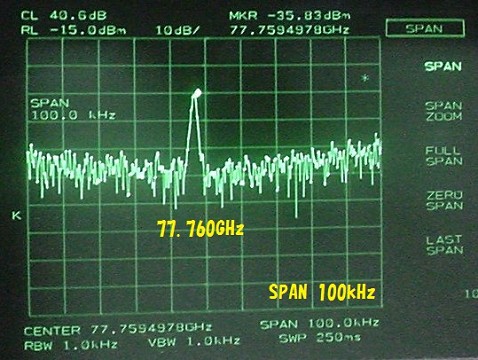

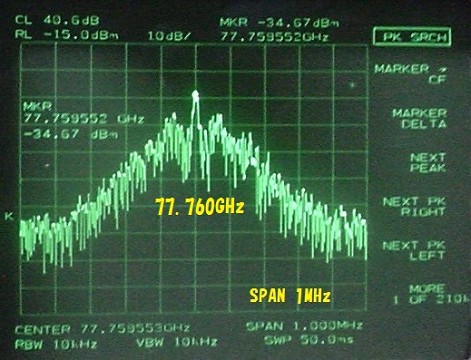

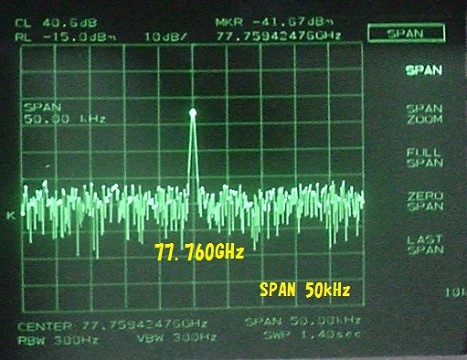

2)<原発9720MHz ADF5355発振(Ref:26M)の場合>

<原発9720MHz ADF5355発振(Ref:125M)の場合>

リファレンス発振器を26MHzから125MHzに変更した場合、フェイズノイズが改善されました。

3)<原発9720MHz Wiltron 6769B発振の場合>

やはり、ADF5355の原発よりDRO発振の方がよいことがわかる。

4)<パワーセンサーで測定した電力値>

およそ、このユニットの実測値は約2mWです。

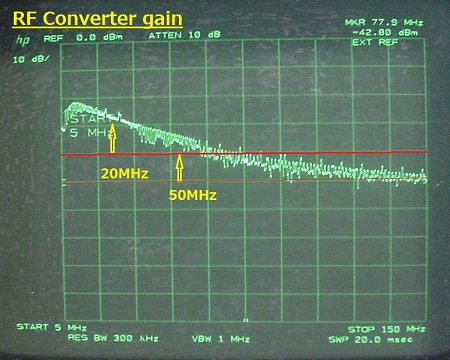

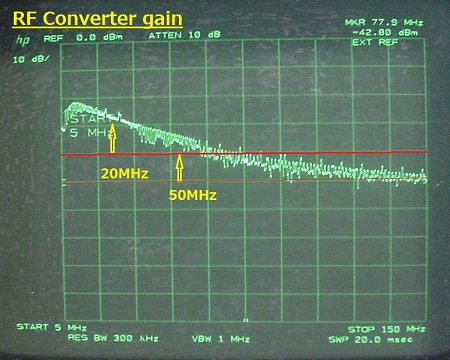

5)77GHz受信コンバータの利得

受信部

(1)<中間周波数による利得の変化>

IF周波数は、2MHzから50MHzで利用可能であるが、

5MHz〜20MHzで+15dB程の利得があることがわかる。

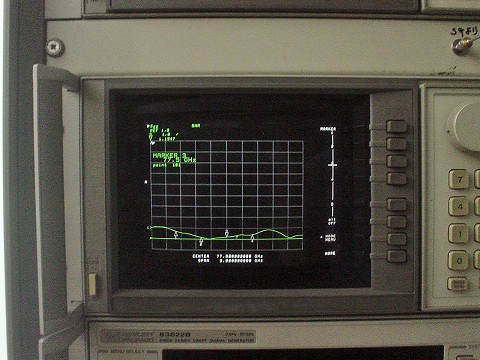

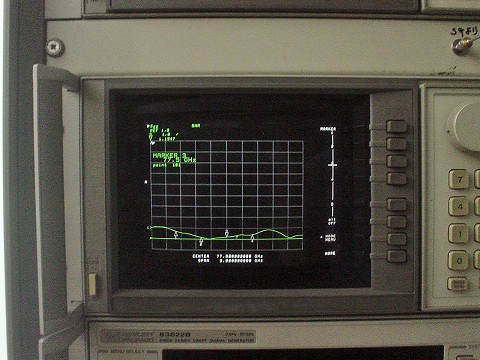

(3)平面アンテナ (Inside Patch antenna)

アンテナは、車載用ミリ波レーダに内蔵されている平面アンテナ 30dBをそのまま

利用する。

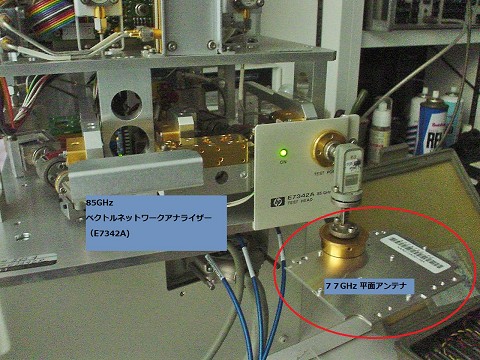

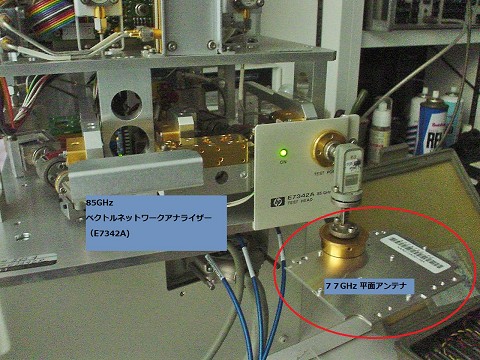

正確な利得や特性はわかりませんが、ネットアナ(VNA)で測定した値を下記に示す。

VNAとANTの接続は、1mmのWコネクターを使いました。

このコネクターの抜き差しの回数が、50回程度しか持たないと言われており、

ドキドキしながらトランスジューサーと接続しました。

(測定は、JH1IGC様の協力にて実現したものです。ここでお礼申し上げます。)

SWRとスミスチャート図がら判断しますと、77.0GHz付近が一番よく、±1GHz程度の範囲は

利用できます。(Patch antenna Gain = 約25dB)

? スミスチャート (Smith Chart of the milliwave rader antenna) and SWR

? 測定風景

こんな小さなアンテナでもパラボラアンテナと引けを取らない性能ありました。

平面アンテナの周波数特性(帯域)は狭いと、文献には記載されていますが、

77GHzでも問題なく利用できました。

また、アンテナ利得は、およそ25dBありそうです。(実測値)

(SWRが多少悪くてもアンプ利得で稼いでいるのかも?)

もっとゲインを稼ぎたいなら、RFユニット(WR10の導波管出力)に

高利得アンテナを取り付ければよい。

(4)アンテナ切替器 (TX/RX-SW)

(RFユニット内のものを何も改造せずに使用)

新たに、導波管切替リレーやサーキュレーターを使用せずに、内蔵のハイブリッドを

そのまま利用しました。

77.760GHzでの特性はわかりませんが、平面アンテナと同様に問題なく利用できました。

(5)中間周波数 (IF) の決定

アマチュアにとって局発を送信用、受信用と二つ別々に作るのが大変です。

このユニットは、局発を兼用することができ改造するのに都合よい。

本来の中間周波はゼロIFですが、今回は(1MHz〜10MHzの範囲)で使うように

します。

まだ、確認できていないですが、中間周波数を上げることも可能と思います。

<送信周波数と受信のローカル周波数をできるだけ近づけて使用する方がよい。>

使用する中間周波にフィルターを設け、狭帯域に絞って利用することをお勧めします。

たとえば、HF帯の4MHz、10.7MHzのセラミックフィルタ−を用いるとよい。

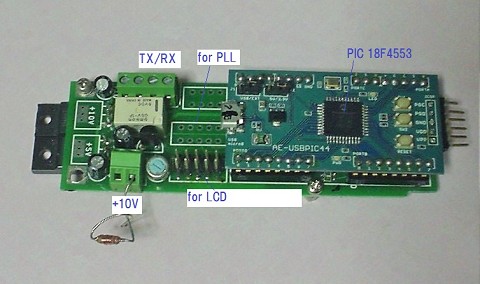

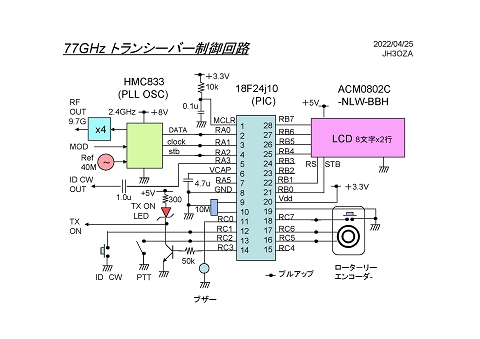

?)親機(局部発振9720MHz & 中間周波受信機)の作り方

(Local-Oscillator & IF-Reciver)

(How to make of 9720MHz Local Oscillator)

ブロックダイアグラムからわかるように送信用と受信用の1/8局発を作り出す。

ただ、送信時にFM変調をかける工夫する必要があります。

また、受信のIF周波数は、BC帯〜HF帯となる。

手元にある10.5GHz DRO発振器は、フェイズノイズが非常によいので、

第1局発として利用することにし、第2局発を900MHzのMCA無線機を利用し

双方をミキシングし局発としました。 (ミキシングは、10:1)

1)第1局発 DRO発振器(10.65GHz)

C/NのよいDRO発振器を用いる。

手元にあったDRO発振器の発振周波数の調整ねじを回して10.5GHzから10.65GHzに

変更する。

基本Ref発振器が、100MHzであるが、50MHzおきにロックするので10.65GHzで

発振させました。

このDRO発振器と次に紹介するMCA基板のVCOとミキシングして9.7GHzを作り出し

ています。

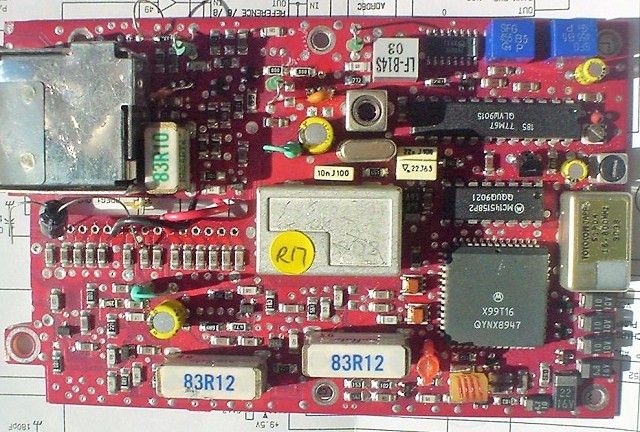

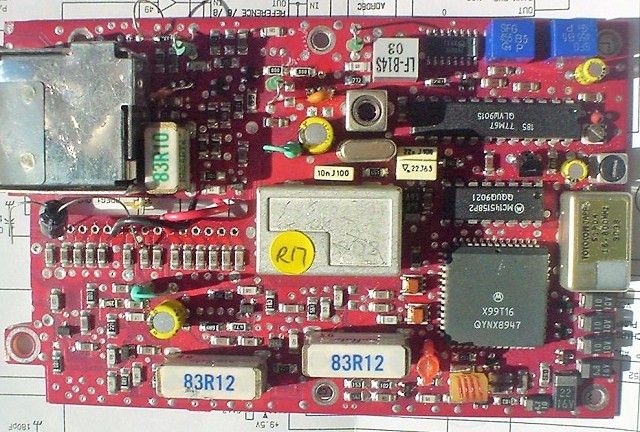

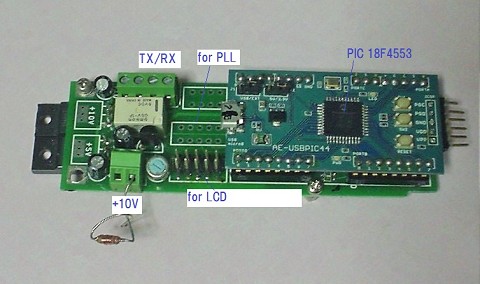

2)第2局発 MCA無線機基板

親機は、手元にあったMCA無線機の基板を使うことにしました。

もちろん、430MHzや1200MHzの無線機を用いて9.7GHzを作り出してもよい。

送信時は、FM変調をかけてMCA無線機を930MHzで発振できるようにし、

受信時は、同じMCAの信号を無変調で発振させる。

周波数の可変は、PICを用いてPLL-IC (MC145158P)にData信号を送り、

ロータリーエンコーダーで可変(930M〜932M)できるようにした。

上記1)DRO発振器(10.65GHz)と2)MCAの送信部(920MHz)を混合して、

9.72GHzの出力10dBmの信号を得ている。

特に900MHzのMCA基板を用いたのは、ミキシングするときの10:1の法則にしたがい

メイン発振器を手元にある10.65GHz(DRO発振器)、サブ発振器を、930MHz(MCA)とし

これらの信号をミキシングすることにしました。

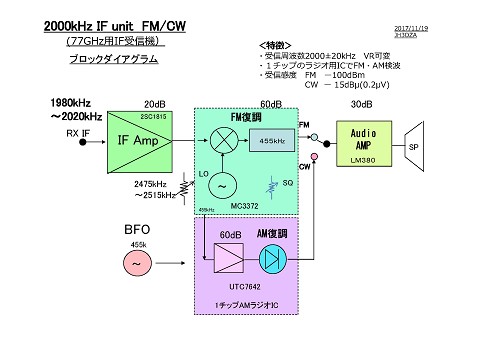

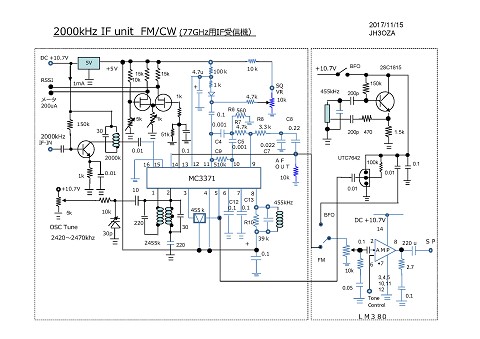

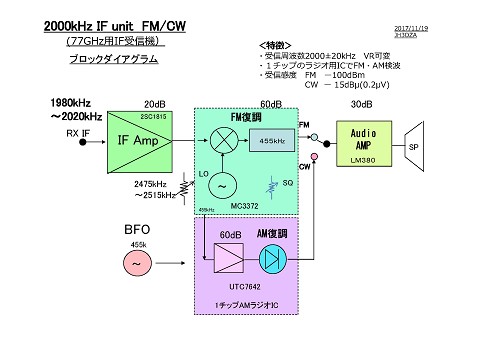

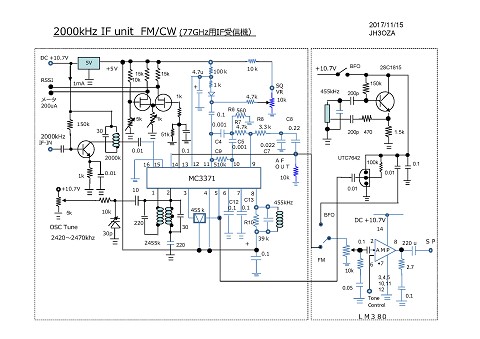

3)2MHz中間周波増幅とFM復調及びプロダクト検波回路

MCA基板の復調回路を用いないで、別途製作しましたのでそのユニットを紹介します。

FM復調はモトローラ製のIC(MC3372)を用い、プロダクト検波回路はAMラジオ用の

UTC7642とBFO(455kHzの発振)と組み合わせして作りました。

特に、信号が弱いときFM復調ができないので、プロダクト検波回路を用いてピート音で

アンテナ方向を合わせるようにしました。

IFブロックダイアグラム

IF回路図

?)送信と受信

1)送信部分 (Transmitter unit)

77.76GHzを送信するには、親機で作った(9.72GHz)をRFユニットに入力する。

また、送受信切替は、RFユニットのTX/RXーSWをONにすると77Gが送信される。

2)受信部分(Receiver unit)

中間周波数を1MHzにした場合、

受信周波数から1000kHzずらした局発を作る必要があるため、MCA無線機で

無変調の930.125MHzを作り、DRO発振器(10.65GHz)と混合して

9719.875MHzを作り出している。

(Use 9719.875MHz Oscillator to the receiver)

中間周波数は、1000kHzから150MHz程度までの周波数が利用できますが、低い周波数を

用いる方がよい。2000kHzの時は、BCラジオで受信が可能である。

(Use the BC-radio to the receiver)

もちろん、FM受信機でないので、少し周波数をずらせ復調すれば受信できる。

試しに、BCラジオで受信してみた。音質は別として、受信できました。

(この方法は、昔の50Mのリグでよく見かけたスロープ検波方法です。)

FM復調は、MCA無線機基板のIF部分を55MHzを改造して復調することにした。

また、別途IF基板を作りFM復調と併せてプロダクト検波回路を設けビートをとれる

ユニットを自作しました。(回路図を添付しています。?-4)

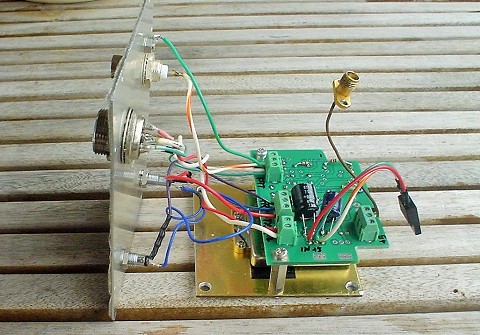

「第三章」 ミリ波 RF部(ヘッド)の製作品

77GHz Millimeter wave front (Head)

(改造したRFユニットを数台作りましたので紹介します。)

作品 No1 unit 作品 No2 unit

(スケルトンタイプ) (平面アンテナ内蔵タイプ)

作品 No3 unit

(カセグレンアンテナ取付タイプ)

<内部>

作品 No5 unit

(内蔵平面アンテナなしタイプ)

作品 No6 unit

(パラボラアンテナの前面取付タイプ)

アンテナの取付

パラボラやホーンアンテナの

試験風景を示します

? パラボラアンテナ(Parabolic antenna)を取り付けて実験している風景

? 30dBホーンアンテナ(Horn antenna)を取り付けて実験している風景

作品 No7 unit

(77GHzトランシーバー?)

リチュームバッテリーを内蔵した一体型で小型の77GHzトランシーバーです。

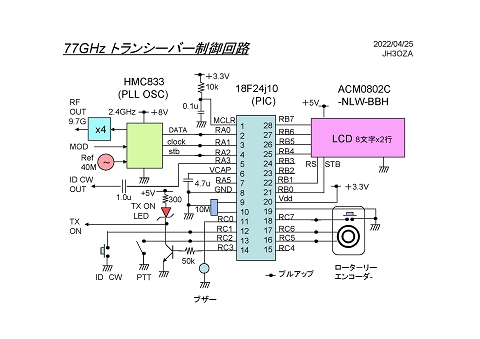

ローカル発振は、アナログデバイス社ADF5355を用い9720MHzを発振させ,

車載レーダーのRFモジュールに供給しています。受信は、RFモジュールから取り出した

IF信号を自作のFM復調器(MC3371)で復調を行っています。

無線機の制御システムは、以前作った目次のNo8のソフトを利用しています。

ケースは、デザインがよいHP製の測定器の物を使用しました。

小型で持ち運びがよいので気に入っています。

作品 No8 unit

(77GHzトランシーバー?)

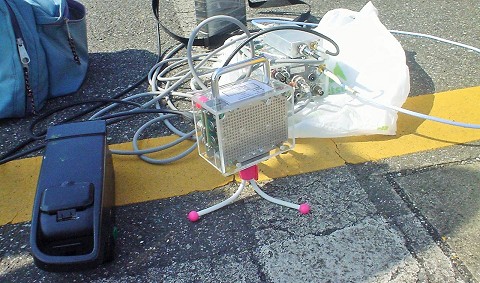

ケースは自作、電源はスマホ予備バッテリ、アンテナは30φパラボラ

キャサリン公園にて(2022/03/13)

工夫した点

いろいろのメーカ製の車載レーダを10種類以上購入して内部構造を調査試験してみました。

やはり富士通テン製のこの車載レーダが、77GHzに最適、改造しやすいことがわかりました。

1)高周波ユニットの発振器(VCO)の蓋を開けて外部入力端子を設けてる改造を行いました。

(外部から給電する方法を試したが見つからずMMICの蓋をこじ開けて接続した。)

2)親機は、10.5GHzDRO発振器を10.65GHzに周波数変更し、930MHzのMCA無線機と混合して

目的の9720MHzを作り出しました。

(直接目的の周波数を発振させたかったのですが、技量がなく残念した。)

3)送信時の原発は、9.7GHzのFM変調信号を作り出し、受信(RX)は、中間周波数分だけ

差分し同原発を無変調信号で取り出しました。

(高周波ユニットの局発は、送受信同じものを使用)

4)中間周波数は、MCA無線機のFM復調ユニットを2MHzに変更して利用しました。

(局発周波数の安定度が要求されるが、オーブン発振器がなくIFを広帯域化して受信することにした)

5)77GHzトランシーバーの隣接チャンネルは、MCA無線機のチャンネルの8倍となり

1号機は、200kHzステップとなるため±100kHzのRITボリュームを設けて対応しました。

7号機は、1kHzスッテプにプログラムを修正して使用しました。

「第四章」運用実績

実験場所

栃木県太平山の駐車場より、

(太平山駐車場からは、晴れていると東京スカイツリー、富士山を眺めることもできる)

1.日時:2015年3月15日(日曜日) 9:00〜14:00

場所:栃木県 太平山駐車場前(200m高) − 谷中湖 18Km間

周波数:77.760GHz

信号強度 双方 59+

2.日時:2015年4月13日(日曜日) 9:00〜10:30

場所:埼玉県加須市 Kathreen公園駐車場 ー太平山駐車場間 20km

周波数:77.760GHz

受信信号強度: 59 +10

実験内容:アンテナの偏波面を90度変更した状態 この方が10dBほど改善しました。

3.日時:2015年5月10日(日曜日) 9:00〜12 : 00

場所:羽黒山 茶屋駐車場(宇都宮市) ー 谷中湖間 58km

周波数:77.750GHz

受信信号強度:59+

4.その他 一緒に移動実験を行って頂いた方々です。

高価なミリ波帯ユニットの新品を購入すれば、色々作ることが容易いでしょうが、アマチュア精神に則り、

中古品や民生品の通信目的でない製品を入手し改造する方が、当局にとってとても面白く今後も続けていくつもりです。

また、本資料は、2015マイクロウェーブプログレスレポートにも記載していますので

そちらの方も参考にしてください。

参考になりましたでしょうか?

DE

JH3OZA

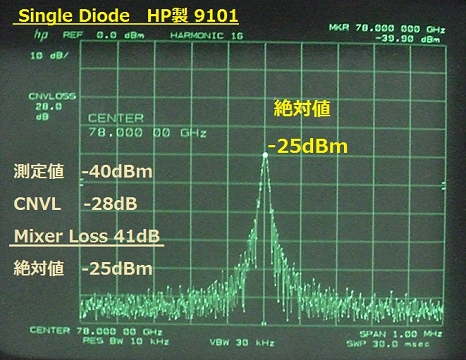

追伸,

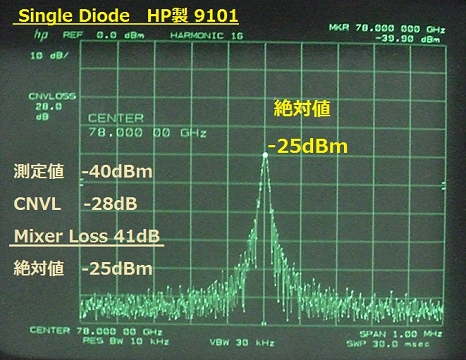

信号源として製作した逓倍器

ビームリード HP9101シングルダイオード 1ヶを用いた逓倍器です

SGから26GHz +10dBmを入力したときの計測風景

以上

JH3OZA

77GHzトランシーバーの製作をしました。

ここによい結果がでましたので報告します。

<1号機 77GHz Transcever セパレートタイプ > <2号機 77GHz Transcever 親機一体型タイプ>

<はじめに>

アマチュア無線家にとって、ミリ波帯は未知のバンドであり、電波の直進性が強く反射や屈折の実験するのに、

とても面白いバンドであります。

ただ、市販されたメーカー製のリグもなく自作するしかありません。

もちろん、自作するとしても部品の入手が難しく、仮に入手できるとしても、手が出せないほど高価であります。

そこで、RF部分だけでもと思いこのミリ波帯を利用している民生品を探すと、車載用ミリ波レーダーがあることがわかりました。

車載用ミリ波レーダーは、全世界を見渡すと(日本、ドイツ、US)等で製造されており、国内においては、平成15年から

高級車に搭載され、すでに10年以上経過している。そろそろ、廃車された自動車の部品として出回ってくる時期でもあります。

たまたま、当局は車の解体屋さんから車載ミリ波レーダーを安価に入手することができ、内部回路を解析調査し、アマチュア無線用に

改造製作することができましたので、ここに報告します。

また、製作したものは、2015年のハムフェアーの自作コンテストにて入賞したものです。

(車載ミリ波レーダーの機種がたくさん出回っていますので、同種のユニットが入手できる機会があるはずです。

入手し頑張って改造してみてください。)

(This band is a very attractive for the amateur radio dealing with 77GHz millimeter-wave.

But there is no choice but to own it is not commercially available of 77G TRX.

76GHz-vehicle millimeter wave radar, it is easy to obtain the parts because it is a popular product.

This time, it is a bit much, I decided to make together the 77GHz transceiver so that

it can move on outside operation.)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どのようにして、改造できるか?

方針を立って完了するまでの方法と経緯を報告します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<完成した77GHz高周波部(RF-Unit)と親機ユニット>

衝突防止ユニットには、大別して無線タイプ(超音波タイプ含む)とカメラタイプの

2種類あり、もちろん無線タイプを用い77GHzミリ波無線機に改造することにしました。

車載ミリ波レーダの構造は、機種によって著しく違いがあり、おおまかな構造は、

外上部からレドーム、パッチアンテナ、高周波ユニット、制御ユ二ットが

多層になった構造で、およそ10cm角の防水アルミケースに収められています。

特にレーダーのスキャン方式には、メカスキャンタイプ、電子スキャンタイプ、

最新では、3Dスキャンタイプがあり、ここではメカタイプを使用しました。

いろいろな機種を入手し、改造できるか検討してきました。

当局では初期の品物が一番改造し易いものと判断し、

また、製作しやすさを考え77GHz帯のRFヘッド部と、親機に分けて作ることにしました。

「第一章」車載用ミリ波レーダーの概要

?)76GHz車載用ミリ波レーダー本体

ユニットの外観写真

?)平面アンテナ(Patch antenna)とその構造

?)車載用ミリ波レーダの高周波部(76GHz RF-module):

当局が入手したもの

表面と裏面

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

まず最初に、このミリ波レーダーユニットの内部構造を理解し、

回路の詳細を把握するまで、数か月間要した。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

?)魅力ある車載レーダーの特徴

(The Characteristic of in-vehicle millimeter wave radar)

このユニット単体でミリ波ウエーブの重要なパーツがすべて含まれています。

(An important part of the millimeter-wave wave is included everything in this unit alone.)

1)平面アンテナ (Patch antenna)

内蔵アンテナが、そのまま76GHz〜77GHzで利用できる。正確な性能は不明であるが、

20dB標準アンテナより開口面積が大きい、指向性は、<20°程度あることから

アンテナゲインは、25dB程度と考えております。

20〜30dBと推定できる。

(パラボラアンテナより小型で取扱いしやすい。)

2)送信部と受信部の高周波アンプ (TX-AMP 5047KW & RX-AMP 5047KW)

内部の送信用アンプと受信用高周波アンプは同じものを使用されている。

文献から76.5GHzで 増幅ゲイン:<20dB、高周波出力:4mWであると記述がある。

(このアンプは、75GHz〜78GHzの範囲で増幅していることを測定で確認した。)

受信のNFについては不明であるが、増幅ゲインが大なのでメリット大きい。

3)受信ミキサー (RX-MIX 5112KW)

受信アンプの後に76GHzのミキサーが内蔵されている。

IF出力が2ポート?(IQ)あり、ミキサーがMMIC内に組み込まれている。

この出力の1ポートのみ使用する。

4)アンテナ切替器(Inside TX-RX_SW ハイブリッド式)

セラミック基板上に76.5GHz帯の 180度ハイブリッド回路が凝着 されているので、

機械的な導波管切替器やサーキュレータを使用せずに送受信が切替できる。

優れものです。

当局も、勉強不足でハイブリッドで送受信切替できることは知りませんでした。

77GHzで損失がどれだけあるか不明であるが、気にしないでそのまま使うことにした。

5)局発逓倍器(Lo-OSC)

局発(ローカル信号)の信号を8倍する逓倍回路(5113KX)が内蔵されている。

低い局発周波数 9.7GHz帯で扱えるので製作しやすい。

6)低消費電力(電流値で示す)

高周波ユニット Vd=5V, Id=350mA

電源バッテリも小さい容量ですむ。

7)ケース

もともとの防水ケースを、取付けネジ部分を切りケースとして使用する。

このように77GHzで利用できる素子が沢山あり、とてもわくわくするユニットです。

サー・改造を始めましょう。!!

?)ブロックダイアグラム

下記は、製作する全体のブロックダイアグラムです。

製作する無線機の送信部は、アマチュアがよく使うトランスバーター方式でなく、逓倍方式となります。

車載用ミリ波レーダの高周波RFモジュール(内部回路と構造、しくみ)が理解した後、

高周波RFモジュールの改造方法を(?項)に、親機ユニットは、(?項)に製作方法を示す。

「第二章」77GHz無線機の製作

大きく分けて二つのブロック(ミリ波高周波部、親機部分)を作ることにしました。

?)ミリ波高周波部(RF module)の改造:

このRF Unitは、VCO(9.6GHz)、4逓倍+38GHzアンプ、ミキサー、76GHzアンプが、

ブロックごとに並べられて、ボンディングされています。

改造は、9GHzのVCOに入力端子を設けてアンプとして動作させればよい。

これができれば80%できたことになります。

残りは、これに接続する親機の製作となります。

(1)車載ミリ波レーダーの RF_module

このユニットには、77GHzの8逓倍器と受信コンバーターが内蔵されています。

(2)VCO (9.6GHz) 発振器を(9.72GHz)へ改造

発振機能をやめ、増幅器として働かせるようにし、外部に入力端子を設ける。

(Attaching the input terminal by modifying the VCO of 9.6GHz)

自励発振に外部から信号を入力して、注入同期により目的周波数を発振させる(増幅する)。

ここは、一番重要で慎重にVCO部にケーブル付の外部端子(SMA)を半田付けする。

実は、ボンディングをしたいところですが、その技術もなく、半田づけとしました。

VCO 9.6GHz発振器のシールドの蓋を開けて増幅器に改造する様子

(とてもラッキーなことに、基板の発振素子が長く半田付けしやすい。)

?

?

?

?

?

?

このポートを取り出せるとRF部分の改造は完了となります。

これに、親機のローカル信号(9720MHz)を接続すればよい。

送信部

改造した77GHzの信号 (色々な発振器を使い試みました)

1)<原発9720MHz DRO発振器(DRO 10.65GHz + MCA 930MHz)の場合>

・スペアナ表示レベル:0.7dBm

・ミキサー(HP11970V)変換ロス :75GHzで-6dB

・製作した77GHz無線機の出力 :約+6.7dBm(4mW)

2)<原発9720MHz ADF5355発振(Ref:26M)の場合>

<原発9720MHz ADF5355発振(Ref:125M)の場合>

リファレンス発振器を26MHzから125MHzに変更した場合、フェイズノイズが改善されました。

3)<原発9720MHz Wiltron 6769B発振の場合>

やはり、ADF5355の原発よりDRO発振の方がよいことがわかる。

4)<パワーセンサーで測定した電力値>

およそ、このユニットの実測値は約2mWです。

5)77GHz受信コンバータの利得

受信部

(1)<中間周波数による利得の変化>

IF周波数は、2MHzから50MHzで利用可能であるが、

5MHz〜20MHzで+15dB程の利得があることがわかる。

(3)平面アンテナ (Inside Patch antenna)

アンテナは、車載用ミリ波レーダに内蔵されている平面アンテナ 30dBをそのまま

利用する。

正確な利得や特性はわかりませんが、ネットアナ(VNA)で測定した値を下記に示す。

VNAとANTの接続は、1mmのWコネクターを使いました。

このコネクターの抜き差しの回数が、50回程度しか持たないと言われており、

ドキドキしながらトランスジューサーと接続しました。

(測定は、JH1IGC様の協力にて実現したものです。ここでお礼申し上げます。)

SWRとスミスチャート図がら判断しますと、77.0GHz付近が一番よく、±1GHz程度の範囲は

利用できます。(Patch antenna Gain = 約25dB)

? スミスチャート (Smith Chart of the milliwave rader antenna) and SWR

? 測定風景

こんな小さなアンテナでもパラボラアンテナと引けを取らない性能ありました。

平面アンテナの周波数特性(帯域)は狭いと、文献には記載されていますが、

77GHzでも問題なく利用できました。

また、アンテナ利得は、およそ25dBありそうです。(実測値)

(SWRが多少悪くてもアンプ利得で稼いでいるのかも?)

もっとゲインを稼ぎたいなら、RFユニット(WR10の導波管出力)に

高利得アンテナを取り付ければよい。

(4)アンテナ切替器 (TX/RX-SW)

(RFユニット内のものを何も改造せずに使用)

新たに、導波管切替リレーやサーキュレーターを使用せずに、内蔵のハイブリッドを

そのまま利用しました。

77.760GHzでの特性はわかりませんが、平面アンテナと同様に問題なく利用できました。

(5)中間周波数 (IF) の決定

アマチュアにとって局発を送信用、受信用と二つ別々に作るのが大変です。

このユニットは、局発を兼用することができ改造するのに都合よい。

本来の中間周波はゼロIFですが、今回は(1MHz〜10MHzの範囲)で使うように

します。

まだ、確認できていないですが、中間周波数を上げることも可能と思います。

<送信周波数と受信のローカル周波数をできるだけ近づけて使用する方がよい。>

使用する中間周波にフィルターを設け、狭帯域に絞って利用することをお勧めします。

たとえば、HF帯の4MHz、10.7MHzのセラミックフィルタ−を用いるとよい。

?)親機(局部発振9720MHz & 中間周波受信機)の作り方

(Local-Oscillator & IF-Reciver)

(How to make of 9720MHz Local Oscillator)

ブロックダイアグラムからわかるように送信用と受信用の1/8局発を作り出す。

ただ、送信時にFM変調をかける工夫する必要があります。

また、受信のIF周波数は、BC帯〜HF帯となる。

手元にある10.5GHz DRO発振器は、フェイズノイズが非常によいので、

第1局発として利用することにし、第2局発を900MHzのMCA無線機を利用し

双方をミキシングし局発としました。 (ミキシングは、10:1)

1)第1局発 DRO発振器(10.65GHz)

C/NのよいDRO発振器を用いる。

手元にあったDRO発振器の発振周波数の調整ねじを回して10.5GHzから10.65GHzに

変更する。

基本Ref発振器が、100MHzであるが、50MHzおきにロックするので10.65GHzで

発振させました。

このDRO発振器と次に紹介するMCA基板のVCOとミキシングして9.7GHzを作り出し

ています。

2)第2局発 MCA無線機基板

親機は、手元にあったMCA無線機の基板を使うことにしました。

もちろん、430MHzや1200MHzの無線機を用いて9.7GHzを作り出してもよい。

送信時は、FM変調をかけてMCA無線機を930MHzで発振できるようにし、

受信時は、同じMCAの信号を無変調で発振させる。

周波数の可変は、PICを用いてPLL-IC (MC145158P)にData信号を送り、

ロータリーエンコーダーで可変(930M〜932M)できるようにした。

上記1)DRO発振器(10.65GHz)と2)MCAの送信部(920MHz)を混合して、

9.72GHzの出力10dBmの信号を得ている。

特に900MHzのMCA基板を用いたのは、ミキシングするときの10:1の法則にしたがい

メイン発振器を手元にある10.65GHz(DRO発振器)、サブ発振器を、930MHz(MCA)とし

これらの信号をミキシングすることにしました。

3)2MHz中間周波増幅とFM復調及びプロダクト検波回路

MCA基板の復調回路を用いないで、別途製作しましたのでそのユニットを紹介します。

FM復調はモトローラ製のIC(MC3372)を用い、プロダクト検波回路はAMラジオ用の

UTC7642とBFO(455kHzの発振)と組み合わせして作りました。

特に、信号が弱いときFM復調ができないので、プロダクト検波回路を用いてピート音で

アンテナ方向を合わせるようにしました。

IFブロックダイアグラム

IF回路図

?)送信と受信

1)送信部分 (Transmitter unit)

77.76GHzを送信するには、親機で作った(9.72GHz)をRFユニットに入力する。

また、送受信切替は、RFユニットのTX/RXーSWをONにすると77Gが送信される。

2)受信部分(Receiver unit)

中間周波数を1MHzにした場合、

受信周波数から1000kHzずらした局発を作る必要があるため、MCA無線機で

無変調の930.125MHzを作り、DRO発振器(10.65GHz)と混合して

9719.875MHzを作り出している。

(Use 9719.875MHz Oscillator to the receiver)

中間周波数は、1000kHzから150MHz程度までの周波数が利用できますが、低い周波数を

用いる方がよい。2000kHzの時は、BCラジオで受信が可能である。

(Use the BC-radio to the receiver)

もちろん、FM受信機でないので、少し周波数をずらせ復調すれば受信できる。

試しに、BCラジオで受信してみた。音質は別として、受信できました。

(この方法は、昔の50Mのリグでよく見かけたスロープ検波方法です。)

FM復調は、MCA無線機基板のIF部分を55MHzを改造して復調することにした。

また、別途IF基板を作りFM復調と併せてプロダクト検波回路を設けビートをとれる

ユニットを自作しました。(回路図を添付しています。?-4)

「第三章」 ミリ波 RF部(ヘッド)の製作品

77GHz Millimeter wave front (Head)

(改造したRFユニットを数台作りましたので紹介します。)

作品 No1 unit 作品 No2 unit

(スケルトンタイプ) (平面アンテナ内蔵タイプ)

作品 No3 unit

(カセグレンアンテナ取付タイプ)

<内部>

作品 No5 unit

(内蔵平面アンテナなしタイプ)

作品 No6 unit

(パラボラアンテナの前面取付タイプ)

アンテナの取付

パラボラやホーンアンテナの

試験風景を示します

? パラボラアンテナ(Parabolic antenna)を取り付けて実験している風景

? 30dBホーンアンテナ(Horn antenna)を取り付けて実験している風景

作品 No7 unit

(77GHzトランシーバー?)

リチュームバッテリーを内蔵した一体型で小型の77GHzトランシーバーです。

ローカル発振は、アナログデバイス社ADF5355を用い9720MHzを発振させ,

車載レーダーのRFモジュールに供給しています。受信は、RFモジュールから取り出した

IF信号を自作のFM復調器(MC3371)で復調を行っています。

無線機の制御システムは、以前作った目次のNo8のソフトを利用しています。

ケースは、デザインがよいHP製の測定器の物を使用しました。

小型で持ち運びがよいので気に入っています。

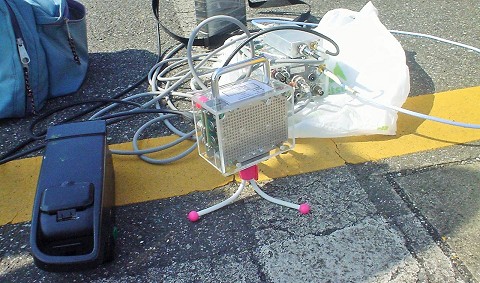

作品 No8 unit

(77GHzトランシーバー?)

ケースは自作、電源はスマホ予備バッテリ、アンテナは30φパラボラ

キャサリン公園にて(2022/03/13)

工夫した点

いろいろのメーカ製の車載レーダを10種類以上購入して内部構造を調査試験してみました。

やはり富士通テン製のこの車載レーダが、77GHzに最適、改造しやすいことがわかりました。

1)高周波ユニットの発振器(VCO)の蓋を開けて外部入力端子を設けてる改造を行いました。

(外部から給電する方法を試したが見つからずMMICの蓋をこじ開けて接続した。)

2)親機は、10.5GHzDRO発振器を10.65GHzに周波数変更し、930MHzのMCA無線機と混合して

目的の9720MHzを作り出しました。

(直接目的の周波数を発振させたかったのですが、技量がなく残念した。)

3)送信時の原発は、9.7GHzのFM変調信号を作り出し、受信(RX)は、中間周波数分だけ

差分し同原発を無変調信号で取り出しました。

(高周波ユニットの局発は、送受信同じものを使用)

4)中間周波数は、MCA無線機のFM復調ユニットを2MHzに変更して利用しました。

(局発周波数の安定度が要求されるが、オーブン発振器がなくIFを広帯域化して受信することにした)

5)77GHzトランシーバーの隣接チャンネルは、MCA無線機のチャンネルの8倍となり

1号機は、200kHzステップとなるため±100kHzのRITボリュームを設けて対応しました。

7号機は、1kHzスッテプにプログラムを修正して使用しました。

「第四章」運用実績

実験場所

栃木県太平山の駐車場より、

(太平山駐車場からは、晴れていると東京スカイツリー、富士山を眺めることもできる)

1.日時:2015年3月15日(日曜日) 9:00〜14:00

場所:栃木県 太平山駐車場前(200m高) − 谷中湖 18Km間

周波数:77.760GHz

信号強度 双方 59+

2.日時:2015年4月13日(日曜日) 9:00〜10:30

場所:埼玉県加須市 Kathreen公園駐車場 ー太平山駐車場間 20km

周波数:77.760GHz

受信信号強度: 59 +10

実験内容:アンテナの偏波面を90度変更した状態 この方が10dBほど改善しました。

3.日時:2015年5月10日(日曜日) 9:00〜12 : 00

場所:羽黒山 茶屋駐車場(宇都宮市) ー 谷中湖間 58km

周波数:77.750GHz

受信信号強度:59+

4.その他 一緒に移動実験を行って頂いた方々です。

高価なミリ波帯ユニットの新品を購入すれば、色々作ることが容易いでしょうが、アマチュア精神に則り、

中古品や民生品の通信目的でない製品を入手し改造する方が、当局にとってとても面白く今後も続けていくつもりです。

また、本資料は、2015マイクロウェーブプログレスレポートにも記載していますので

そちらの方も参考にしてください。

参考になりましたでしょうか?

DE

追伸,

信号源として製作した逓倍器

ビームリード HP9101シングルダイオード 1ヶを用いた逓倍器です

SGから26GHz +10dBmを入力したときの計測風景

以上

JH3OZA