桶谷 保

2006/2/1

修正日 2008/4/1

古いの映像転送用のユニットをスクラップになる前に入手しました。

それをアマチュア無線機に改造する方法を報告します。

50GHz簡易無線機

はじめに

20年以上前に製造された映像転送用のユニットですが、47GHzのアマチュアバンド用に

変更することにしました。

この品物は、主に映像信号やデータ伝送を数キロ先に伝送する複信方式の無線装置です。

構成は、30cmパラボラ、又はホーンアンテナ、サ-キュレ-タ、送受信発振器、フィルター、

復変調器、スイッチング電源等々は、ブロックごとに分かれて配置されています。

この機種には何種類かのバージョンがあり、主にDRO発振器が、1ヶタイプと2ヶタイプがあります。

私はDRO 2ヶタイプを用いました。

<各ユニット説明>

1) 送信用発振 ユニット(TXLo 4-Multipliers):

50GHzTXLo :12GHzDRO発振器と4てい倍器が、一体化され、

変調端子と電源端子(-10V)があり、出力は、数mWです。

2)受信用発振 ユニット (RXLo 4-Multipliers):

50GHz RxLo :TXLoと同様に、12GHzDRO発振器と4てい倍器で構成され、

電源は、−10V、出力は約10mWで、もちろん変調端子もありません。

3) 50GHz Mixer

アンテナからサーキュレーターを通過した信号が、受信用ローカル発振

信号と混合して50GHz導波管ミキサーに入る構造になっております。

4)50GHzサーキュレータ(50GHz Circurator)

送信受信の切り替えを行うものです。

一般の無線機のように機械式リレーの切替えは、この高周波では使用できません。

(某メーカーの50GHz用リレーは存在しますがとても高価です。)

47GHzのトランスバータを作るのに、もってこいの商品でアマチュアにとって

この製品は加工しやすく、内部にも手が入りやすく、改造しやすいものです。

47GHzトランスバータの製作するにあたり、送信側に4てい倍器を使うため

回路が多少複雑になりますが、簡単に出力数mWのものが作れます。

<映像伝送を行いたい方に>

・ローカル発振器とサーキュレータの調整だけですみます。

DROの位置調整とその上部ネジを回しで11.75GHzの発振するように調整して

見てください。

サーキュレータは、調整ネジをまわして送受信の最良点に調整してください。

私は、まだ実験しておりませんので変調回路は、既存品が使えると思います。

たぶん、FM変調だと思います。

狭帯域用FM用に改造方法

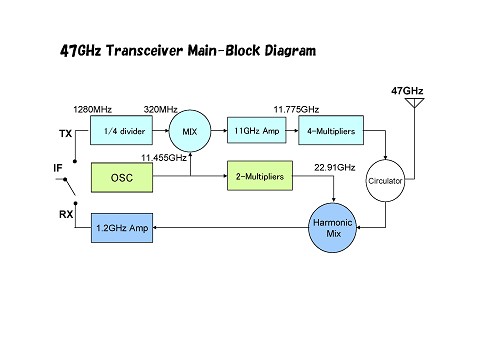

5) 47GHzトランスバーターのブロックダイヤグラム

47GHz_block_diagram

6) 各ユニット変更方法

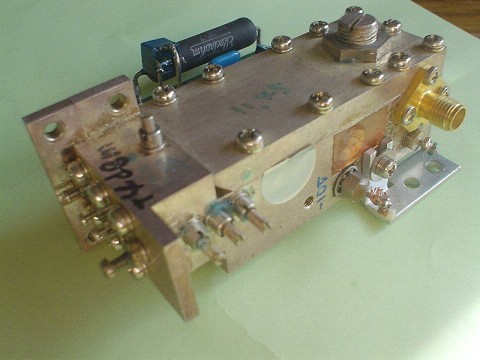

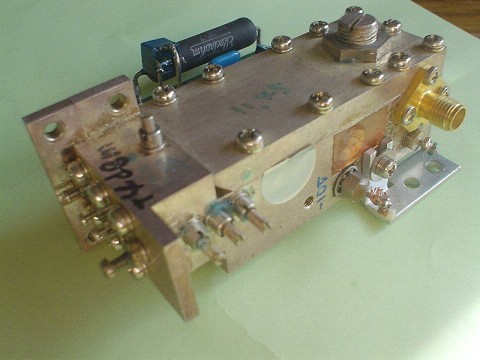

・送受信ローカル発振ユニットの改造

ローカル発振器(4てい倍器)の調整ポイントは、次の一点です。

次の添付写真のようにDRO(12GHz)の発振子を取り外し、12GHzアイソレータの

入力部に直接ゼミリジット(11G入力用)ケーブルを接続する。

そして、入力マッチングを、蓋を開け閉めしてマッチングをとってください。

(外部から送信時(11.75GHz),受信時(11.45GHz)を供給すると、送信時47.1GHz、受信45.8GHzを作ることができる。)

もし、DRO1ヶタイプの場合は、アンチパラレルダイオードのミキサー(DB6製)が入手できれば

ローカル信号に、22.9GHzを入力すればパソリンクの50GHzのミキサーを使わずにできる。

ただし、既存のミキサーとDB6製ミキサーと取替えて使用してもあまり感度は変わらない

です。

もちろん、送受兼用で使用することも可能ですが、トランシーブ動作をさせる

こともできます。

皆様、チャレンジしてみてください。

7)送受信ローカル発振ユニットの調整方法

最初の調整個所(トリミング箇所)は、

発振器の12GHzアイソレターです。

次は、50G用バラクターの入力部分です。

根気よく行ってください。

このトリミングは、プリント基板上のようなトリミングと考えないで、

空中にひげを出して行ってください。(写真参照)

私は、これを空間トリミングと名づけております。

ゼミリジット(11G入力用)に信号(50mW程度)を入力しますと47Gの信号が

表われ、それを頼りにトリミングし、最大になるよう調整してみてください。

根気よく何度も蓋の開け閉めをして調整してください。

また、C、D型のタイプをお持ちの方は、ローカル発振器が受信側にもあり

ますので送信側のローカル発振器と同じように改造し(45.8GHz)の信号が

表れるように調整してみてください。

8)50G受信用のフィルター(くし型導波管?):

このフィルターは、優れた特性をもっており、47GHzの信号がほとんど

通りません。実験してみましたがだめでした。

取り外して角型導波管WR19タイプに変更するか、(市場では見つけにくい)

私は、このフィルターの内部に2.3φのキリ(ドリル)をいれ[くし」て

内部のくしを除きました。簡単に取り外せます。

9)サーキュレータの調整

調整方法は、サーキュレータの上部ネジ(M1.4)の調整だけで、47GHzの

最良点になるよう調整してください。

最初は、送信部のネジです。

まず、送信しながら送信部側のネジをまわし最良点を探し出す。

次に受信しながら受信部分側のネジの調整を行います。(写真参照)

これを何度か繰り返し行ってください。

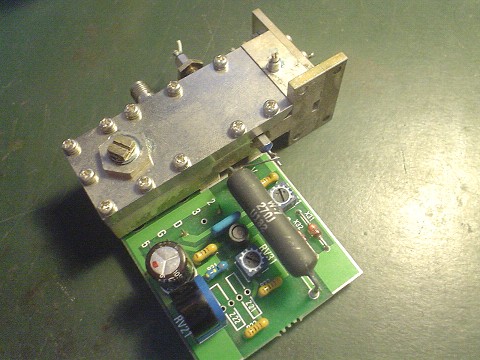

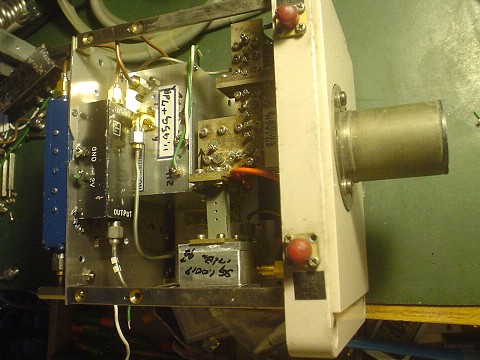

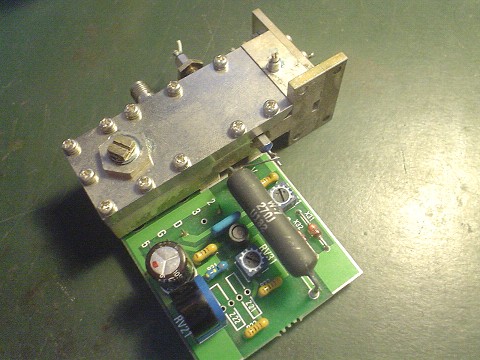

10)47G送受信ユニットに組み立てた様子

「サーキュレータ、送信受信ユニット、ローカル発振器、キャリコン制御回路」

*ケースを開けた状態*

* アンテナホーン *

11.45GHzローカル発振器の改造と,1/4divider(IF)の製作は、別の機会に記事を載せます。

アンチパラレルミキサーは、非常によいミキサーで、1/2の周波数でローカルも作りやすくなります。

参考 (サブ機用)

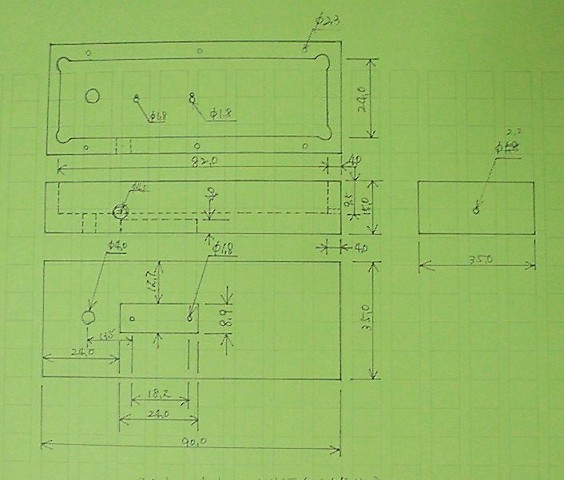

47GHz_Mixer_Kuhne基板利用ケースの作成

皆様のお役に立てましたでしょうか?

ありがとうございました。

以上

JH3OZA

桶谷 保

50GHz簡易無線機

はじめに

20年以上前に製造された映像転送用のユニットですが、47GHzのアマチュアバンド用に

変更することにしました。

この品物は、主に映像信号やデータ伝送を数キロ先に伝送する複信方式の無線装置です。

構成は、30cmパラボラ、又はホーンアンテナ、サ-キュレ-タ、送受信発振器、フィルター、

復変調器、スイッチング電源等々は、ブロックごとに分かれて配置されています。

この機種には何種類かのバージョンがあり、主にDRO発振器が、1ヶタイプと2ヶタイプがあります。

私はDRO 2ヶタイプを用いました。

<各ユニット説明>

1) 送信用発振 ユニット(TXLo 4-Multipliers):

50GHzTXLo :12GHzDRO発振器と4てい倍器が、一体化され、

変調端子と電源端子(-10V)があり、出力は、数mWです。

2)受信用発振 ユニット (RXLo 4-Multipliers):

50GHz RxLo :TXLoと同様に、12GHzDRO発振器と4てい倍器で構成され、

電源は、−10V、出力は約10mWで、もちろん変調端子もありません。

3) 50GHz Mixer

アンテナからサーキュレーターを通過した信号が、受信用ローカル発振

信号と混合して50GHz導波管ミキサーに入る構造になっております。

4)50GHzサーキュレータ(50GHz Circurator)

送信受信の切り替えを行うものです。

一般の無線機のように機械式リレーの切替えは、この高周波では使用できません。

(某メーカーの50GHz用リレーは存在しますがとても高価です。)

47GHzのトランスバータを作るのに、もってこいの商品でアマチュアにとって

この製品は加工しやすく、内部にも手が入りやすく、改造しやすいものです。

47GHzトランスバータの製作するにあたり、送信側に4てい倍器を使うため

回路が多少複雑になりますが、簡単に出力数mWのものが作れます。