JH3OZA

桶谷 保

工事中

はじめに、

昨年の134GHzに続き、今年は240GHzレ-ダー用MMIC(プロト品)を実験する機会を得ました。

以前から入手していた部品、作り置きしていた部品を利用し短期間に製作することとします。

もちろん、形状は移動実験し易いように軽く小型に作りたいと考えています。

収容ケースとアンテナ

まず最初に、収容ケースの大きさを決め1.6mm厚のアルミ板から墨出しをして製作します。

もちろん、ケース内の部品配置を考えてのことです。

ケースとアンテナの嵌合は、以前に入手していた一眼レフ用カメラアダプタを使用し、

容易にアンテナ交換ができるようにしています。アンテナは、既製品のΦ30カセグレンアンテナを

使用することとしました。

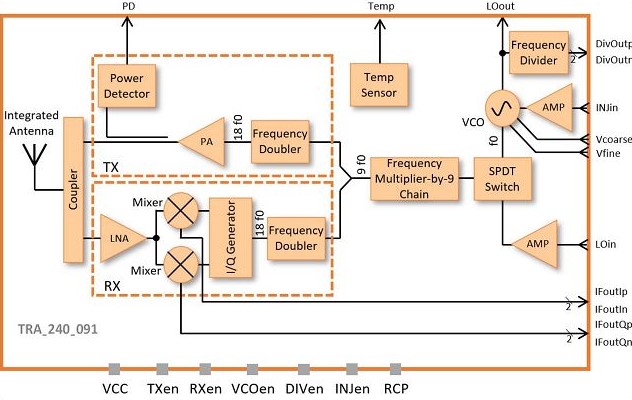

240GHz

ワンチップ MMIC (TRA_240_091A) ブロックダイアグラム

今回使用するMMICです。レーダ‐用とはいえ、ナローのFM無線機を製作し易いように設計されています。

Indie Semiconductor 社のデータシートより

・メーカースペック(規格)

1)Frequency range 222.5 〜 267.5GHz

2)Transmitter output power +2dBm

3)Receiver gain +18dB

4)Noise figure 15.7dB

5)Supply voltage & current +3.3V, 260mA

6)Package QFN40(5x5mm)

・詳細(メリット)

1) 送信(PA)、受信(LNA)アンプが内蔵されている。

2) 送受信切替用にカップラ-が使用されており外部に切替器を必要としません。

3) 外部ローカル信号を利用することでフェーズノイズを減らすことができます。

4) 扱う周波数が低くガラエポ基板(1.6mm厚)でも製作できます。

5) 消費電力がとても少なくモバイルバッテリで動作可能です。

6) 小型化することが可能です。

・ちょっと難しい難題は、

1) ガラエポ基板にワンチップMMICの半田付け (5x5mm 40pin)

(できれは、リフローによるクリーム半田付けをしたいものです。)

2) PLL ループフィルターの調整、フェーズノイズの改善。

3) ローカル信号(13.8GHz)のマッチング調整

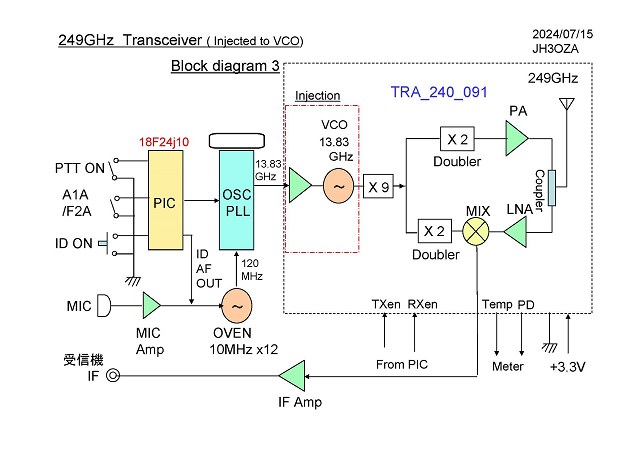

このMMICで

製作できる249GHzトランシーバーのブロックダイアグラムを

3例記載します。

(赤字の破線部分に注目)

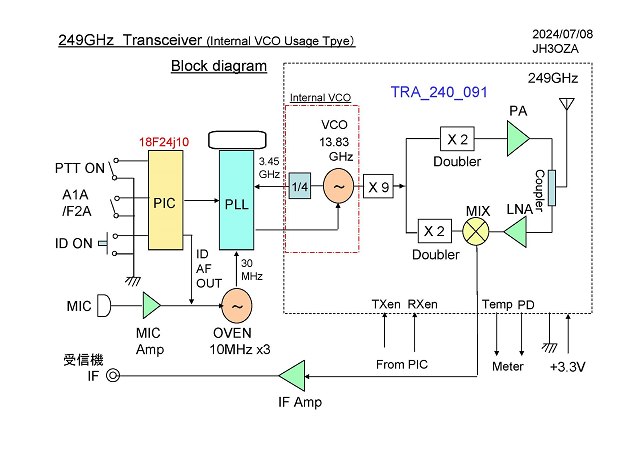

1)249GHzトランシーバーブロックダイアグラム 1

内部VCO使用する方法

MMICの内部発振器(VCO)を、10MHzオーブン発振器でPLL(Phase-locked loop)化して

周波数を安定化させ13.837GHzを内部で生成させます。

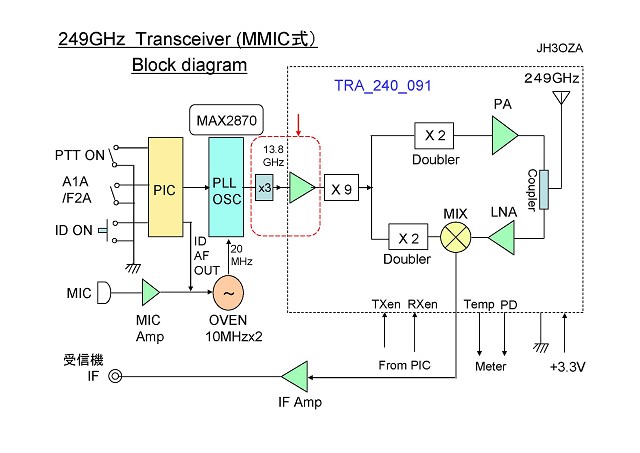

2)249GHzトランシーバーブロックダイアグラム 2

外部VCO使用する方法

前方式との違いは、MMIC内部のVCOを使わず外部VCOから13.837GHzの信号を入力する方法で

発振器のフェイズノイズを改善することができます。

3)249GHzトランシーバーブロックダイアグラム 3

外部から13GHzの信号を用いてVCOに注入し引き込みする方法

その他

3例共に、送信時の変調はリファレンス発振器に直接変調をかけて行います。

また、送信時249GHzのパワー検出とIC内部温度をアナログメータで表示させる。

操作方法は、

・送受切替は、PTT SWを押すことで行う。

・CW モードは、A1A/F2Aスイッチにて設定する。

・CWは、IDONのPushSWを押すことで動作させる。

<<今回は、(2)の外部VCO方式を採用し製作することにします。>>

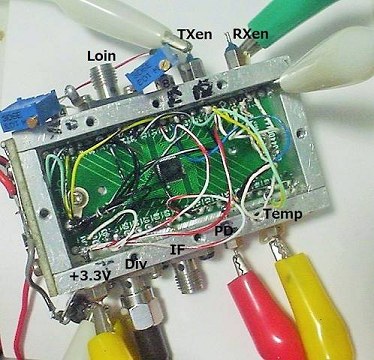

製作

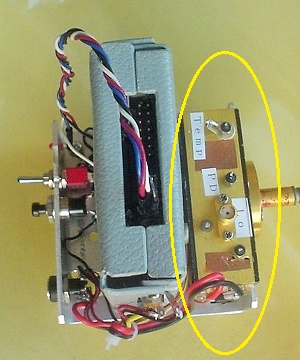

各ユニットごとシールドケースに入れ、動作確認しながら製作を行うこととします。

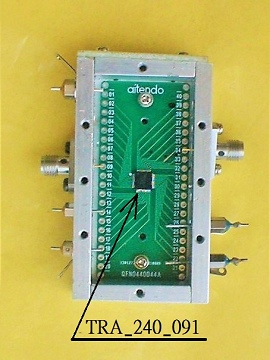

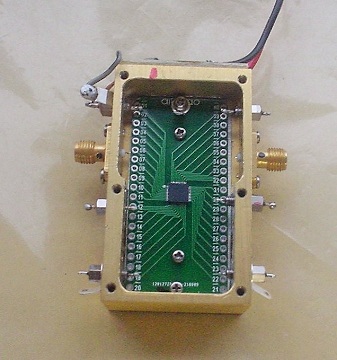

1)RF モジュール(249GHzMMIC)

・MMIC(TRA_240_091A)

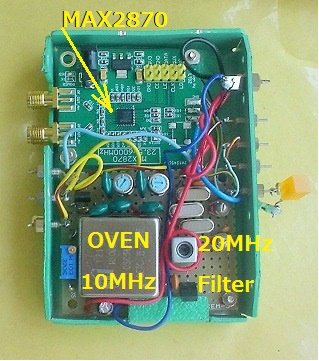

2)PLL ローカル発振器(13.83GHz)

・PLL 発振器

・13.8GHz パンドパスフィルター

3)リファレンス発振器(10MHz)

・10MHz オーブン発振器

・12逓倍器(120MHz)

・変調回路(F3E,A1A,F2A)

4)制御部(PIC)

・PIC回路

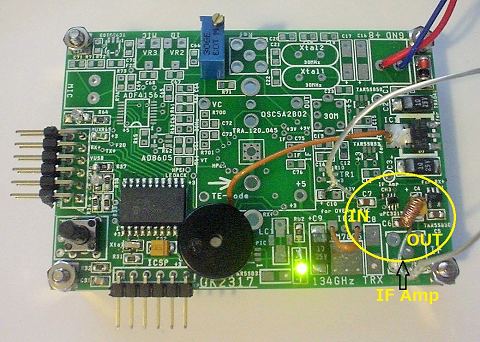

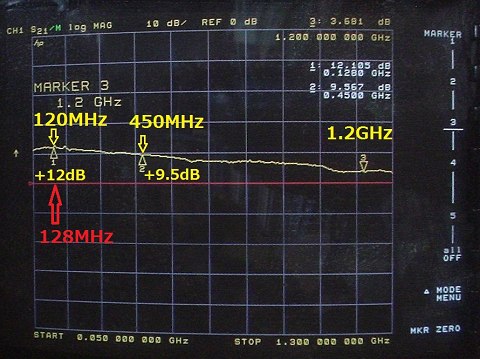

5)IF増幅部(128MHz)

6)パワー出力(PD)と内部温度(Temp)の検出

7)電源部

・昇圧型スイッチング電源モジュール

各ユニット

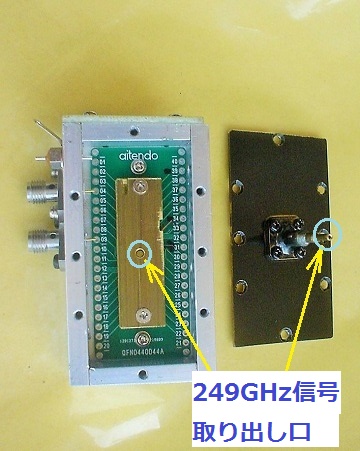

1)RFモジュール

MMIC(5x5mm)を変換基板に半田付けする。

1-1)RFモジュール1

MMIC内にパッチアンテナが内蔵されているため、内径Φ1の真鍮パイプをIC上部に軽く接触させ

信号を取り出しています。(この取出し方は、損失が大きいため、次回考慮する必要あり)

信号レベルの確認は、PD端子に保護抵抗10kΩを入れ200μAのメータで出力を直読するようにしている。

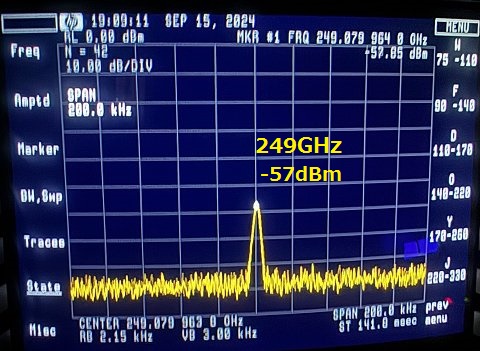

簡易的に110GHzのパワーセンサーで測定してみますと、 約-11dBmの値を示しました。

メーカー規格は +2dBmですから、ほぼ10dBの損失があります。

信号の取出し方が、少し悪いようです。まだまだ、改善する余地があります。

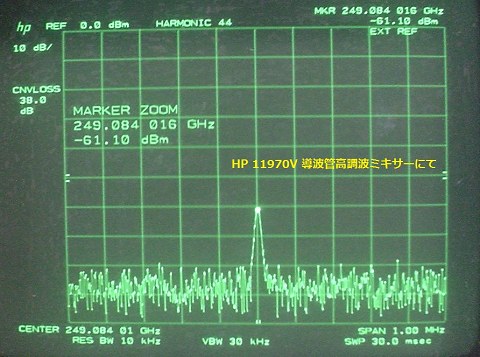

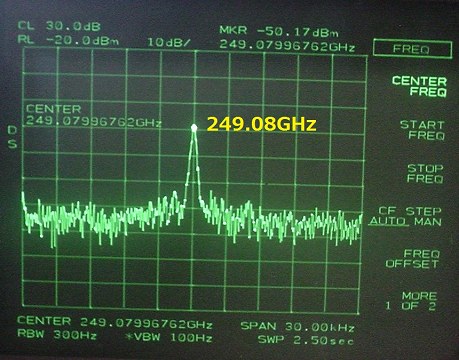

1−2)RFモジュール2

測定器スペアナの外部ミキサーロスは、不明です。

2)ローカル発振器

3種類の実験

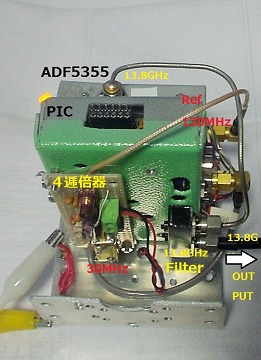

2-1) PLL ローカル発振器 (ADF5355)

・ADF5355 (Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO)を使用し

13.837GHz(6.918GHz x 2)を生成ています。

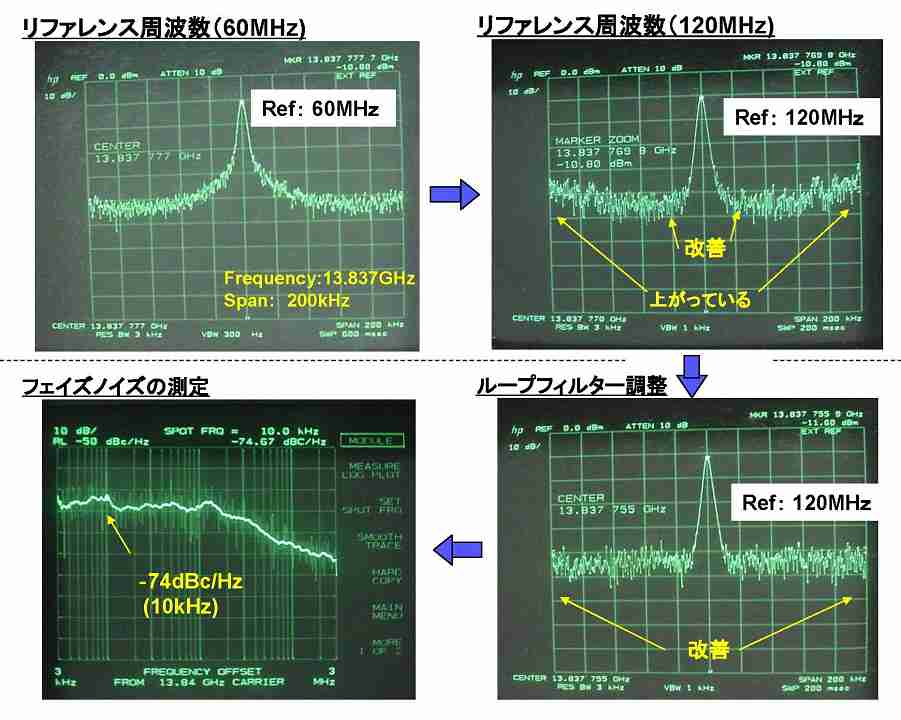

・13.83GHzフェイズノイズの改善

リファレンス周波数を上げ、ループフィルターの調整をすることで、フェイズノイズを下げるように

しています。

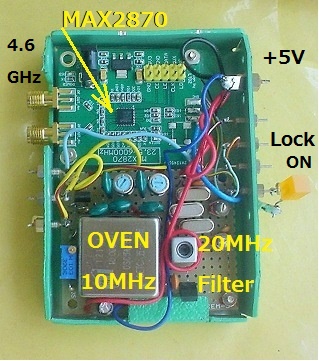

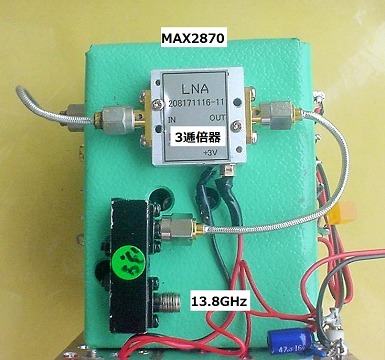

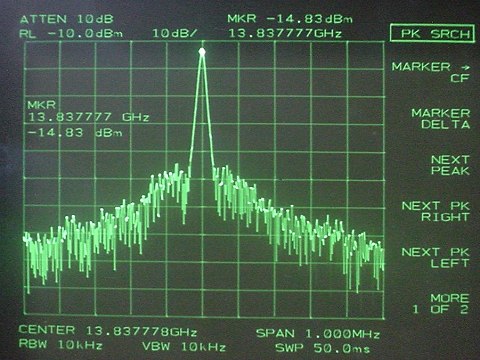

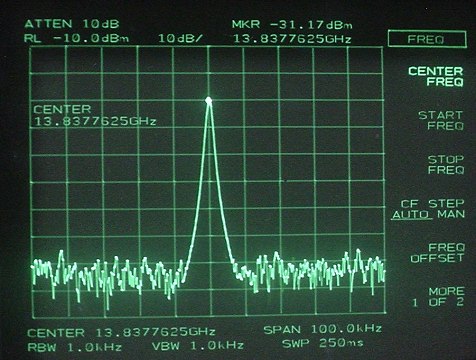

2-2) PLL ローカル発振器(単体MAX2870)と 3逓倍器

->

->

フェーズノイズが-90dBc/Hz 10kHz offset時

2-3) DRO(Xtal)発振器(10.678GHz), MAX2870 PLL発振器(3.160GHz)とのミキシング

1;Xtal発振器(10.678GHz)

ー>

ー>

フェイズノイズ -109dBc/Hz 10kHz offset時

2;MAX2870 PLL発振器 (3.160GHz)

ー>

ー>

フェイズノイズ -100dBc/Hz 10kHz offset時

ミキシング後 (13.837GHz)

フェーズノイズの良い発振器とミキシングし、フェーズノイズは、10kHz時 -99dBc/Hzになりました。

フェーズノイズが悪い方に引きずられます。

結果

フェイズノイズの測定結果から良いDRO(Xtal)発振器とミキシングしたMAX2870の場合は、10kHz offset時

-99dBc/Hz, 単体MAX2870の場合は、-90dBc/Hz, ADF5355の場合は、-74dBc/Hzとなりました。

今回は、フェーズノイズの良さ、収容ケース内の配置,消費電力,価格の面から考えて単体のMAX2870 (2-2)

を採用するこことします。

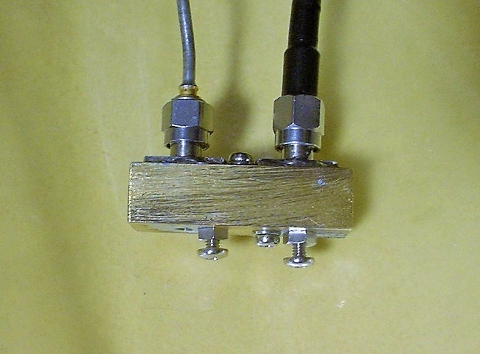

3)バンドパスフィルター (13.8GHz BPF)

13.8GHz以外の不要な信号をカットするため10x10mmの真鍮角パイプを適当に切って製作したものです。

何個か製作し良い結果になったものだけ使うことにしました。

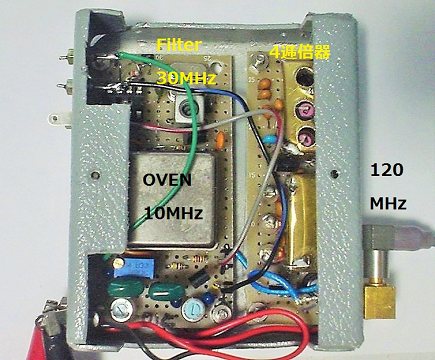

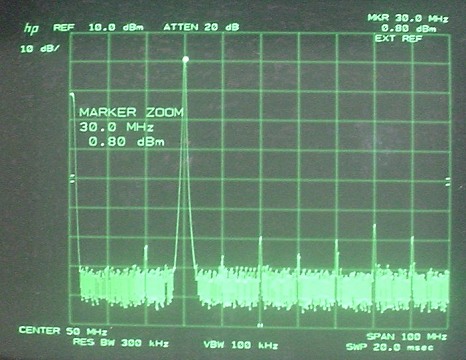

4)リファレンス発振(10MHzx12逓倍)

10MHzのオーブン発振器に3逓倍し、さらに4逓倍して120MHzを得ています。

また、この発振器にモジュレーション(F3E,F2A)をかけています。

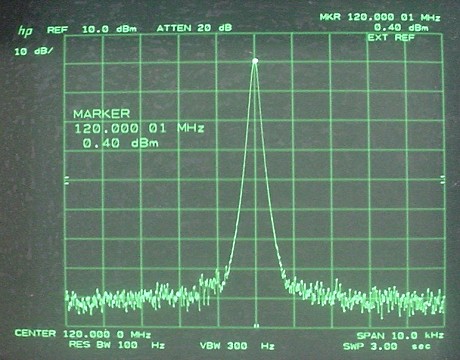

・リファレンス発振(120MHz)の特性

12逓倍した120MHzの出力 0dBm、フェーズノイズが -115dBc/Hz(10kHzにて)で、

非常に良い結果がでました。

・変調方式

FM変調は、オーブン発振器(10MHz)に直接変調をかけています。

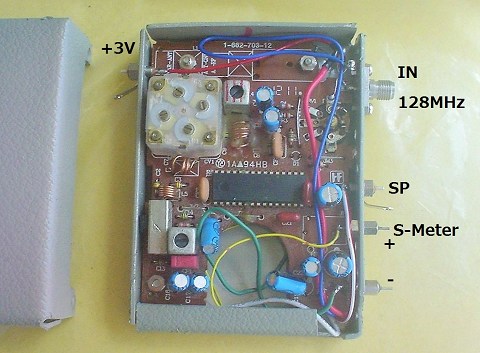

5)制御部(PIC)

制御部(PIC)では、スイッチ類の制御、PLLの周波数制御、及び

CW ID(コールサイン)F2A,A1Aの生成を行っています。

MAX2870の周波数生成用入力データ

1ch; IF周波数; 128MHz, Refrence周波数;40MHz

Freq ; INT ; FRAC ; MOD

TX 249.080GHz 115 1258 3996

RX 248.952GHz 115 966 3780

2ch; IF周波数; 448MHz, Refrence周波数;40MHz

Freq ; INT ; FRAC ; MOD

TX 249.080GHz 115 1258 3996

RX 248.632GHz 115 435 4050

3ch; IF周波数; 4MHz, Refrence周波数;40MHz

Freq ; INT ; FRAC ; MOD

TX 249.080GHz 115 1258 3996

RX 249.076GHz 115 1183 3780

4ch; IF周波数; 10.7MHz, Refrence周波数;40MHz

Freq ; INT ; FRAC ; MOD

TX 249.080GHz 115 1258 3996

RX 249.0693GHz 115 1254 4047

5ch; IF周波数; 110MHz, Refrence周波数;40MHz

Freq ; INT ; FRAC ; MOD

TX 249.080GHz 115 1258 3996

RX 248.970GHz 115 1064 4032

6)IF アンプ (MGA82563)

IFアンプ 周波数:128MHzにて10dBを得ています。

7)信号レベルのメータ表示(広帯域のSメータ回路)

FMラジオを利用した広帯域の信号を拾う回路で、復調は行っていません。

8)パワー(PD)と内部温度(Temp)の検出

10kΩの保護抵抗を入れ送信時にパワー出力(μW)、受信時にチップ内温度 又は、信号強度をアナログメータに

表示させている。

9)電源部

既製品の昇圧型スイッチング電源モジュール (TPS61088)を使用しています。

入力+5Vー>出力電圧+8V、電流2A Type

10)完成品

感想

・今回製作した無線機は、以前作製したミキサーだけのものよりビックリするほど送信出力が高い。(20dB以上)

もちろん、受信感度も非常によい。PAとLNAがあるおかげです。

また、外部VCOでローカルを供給しているためかフェイズノイズも良く喜ばしい結果となりました。

ただ、フェイズノイズをもっと良くするためにPLL発振器とフェイズノイズの良いDRO(Xtal-PLL)発振器と

ミキシングして改善すると、面白いことに送信電力も改善することもわかりました。なぜでしょう?わかりません。

・RFモジュールの作製にあたり、MMICの足間隔が0.4mmで、半田付けに苦労しました。回数をこなすと良いのかも。

・円形導波管を使用しているためか偏波面の回転が起こっています。次回は、方形導波管や光学レンズを使用する方法で

考えたいものです。

移動実験

2024/8/11 午前9時 温度32度 湿度78% with JH1CJN, 光学レンズの実験

多摩川六郷土手15号線下 - 川崎河港水門間 約800m S53

2024/10/13 午前9時 温度22度 湿度77% with JH1CJN 2024/10/20 午前11時

多摩川六郷土手15号線下 - 雑色ポンプ場間 約853m S53 谷中湖入口 - 柏戸遊水地交差点 約1km S53

2024/11/4 午前11時 温度19度 湿度66% with JH1CJN 2024/12/1 栃木 太平山駐車場-ぶどう団地 約2km S55 with JA1KVN

多摩川六郷土手15号線下 - 六郷水門付近 約1.7km S51 QSBあり

2024/12/8 午前11時 温度11度 湿度46% with JH1CJN

多摩川六郷の渡し(川崎側)- 羽田首都高下付近 約3.1km S58

多摩川六郷土手15号線下 - 羽田空港船着場付近 約4.8km S53

2025/01/13 午前12時, 気温10度, 湿度33%, 羽田空港船着場標高 2mH with JH1CJN

御坊市 日高川河川敷 約1.5km

2025/05/13 晴 午前10時 with JA3CVF

By JH3OZA