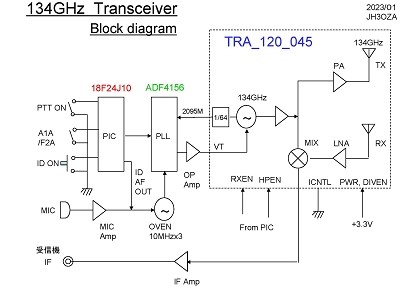

134GHz 帯 無線機の製作メモ(MMIC方式)

By JH3OZA

2023年 1月

(実験終了後順次追記します)

最近になって面白いMMICが世の中にあることを知り、サンプルを取り寄せ実験しました。

134GHz無線機を製作するにあたり、主要部品(PA,LNA,発振器,分周器,MIX等)がこのMMIC内に

入っており、取扱う周波数が2GHz帯でとても低く、134GHzの無線機が作りやすいのです。

このMMICの用途は、ミリ単位の液体流量(速度と距離測定)や厚み測定、バイタルサインの計測にも

使えるように開発されたもののようです。

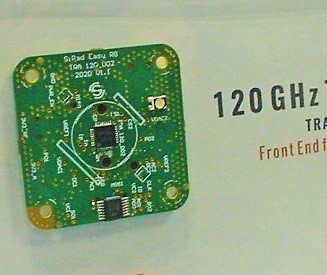

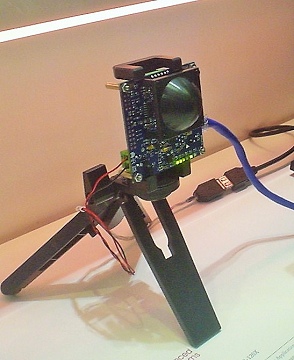

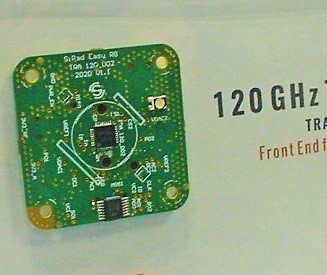

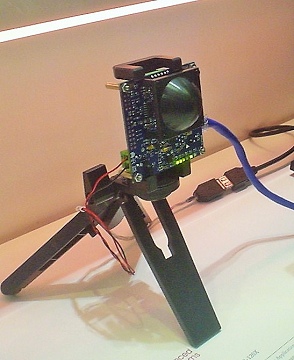

1) SiliconRadar社の120GHzトランシーバー(MMIC)とその評価ボード

(2022年11月 マイクロウェーブ展パシフィコ横浜にて撮影)

このTRA_120_045(MMIC)は、120GHz用ですが、134GHzまで動作しますので、

135GHzアマチュアバンドの下限周波数を使うことができます。

ただ、稀に134GHzまで伸びていないものもあるようですが、期待できるので購入してみました。

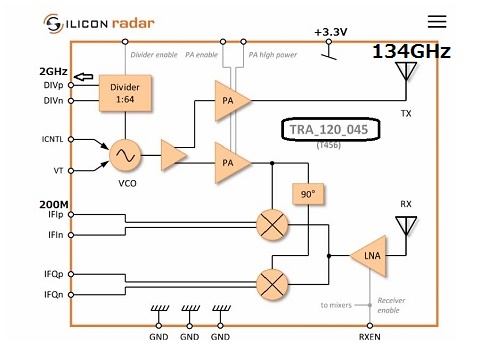

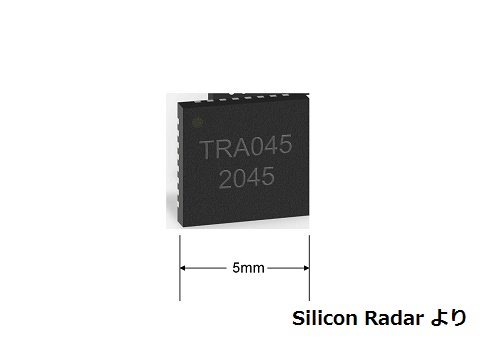

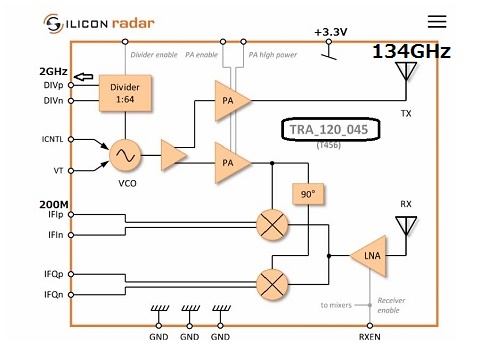

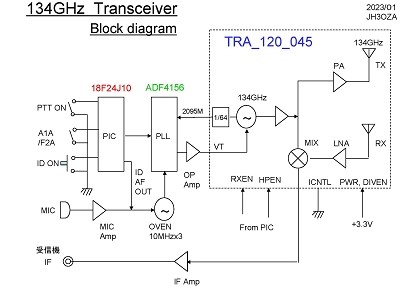

2)TRA_120_045 MMIC 内部ブロックダイアグラムと本体

スペック

1.TRANSCEIVER MMIC

2.FREQUENCY RANGE (MIN/MAX) : 113.9 GHz - 134.1 GHz

3.Transmitter output power : -3dBm(EIRP) average value

4.RX conversion gain : +11.5dB

5.Noise figure (DSB) : +9dB (122GHz)

6.SUPPLY VOLTAGE : 3.3 V, CURRENT CONSUMPTION : 166 mA

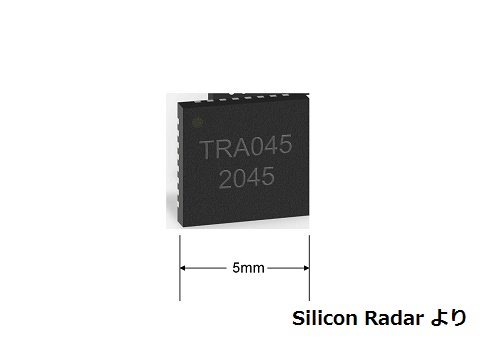

7.PACKAGE : QFN 32 (5 x 5 mm)

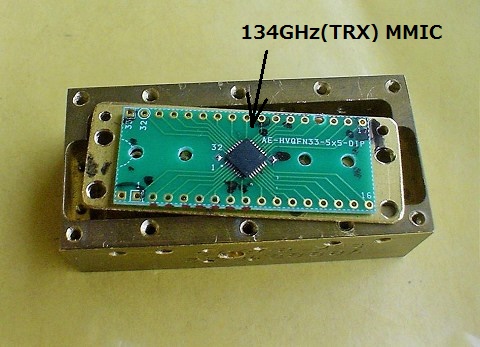

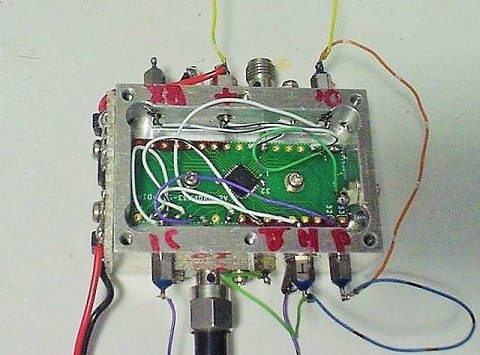

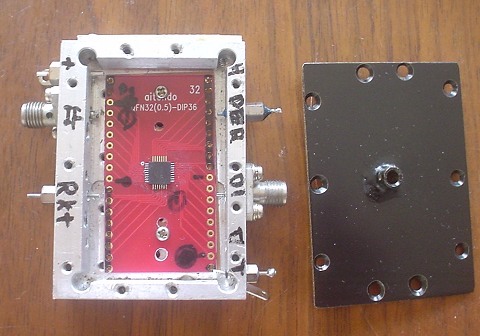

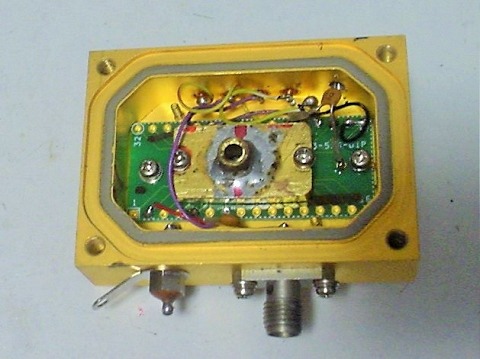

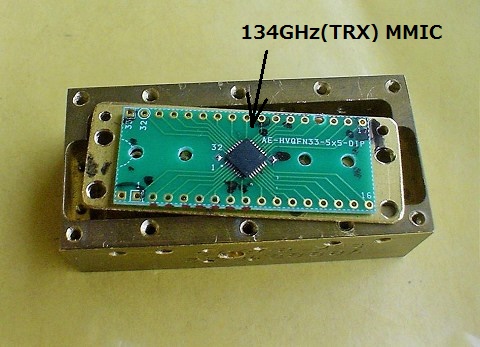

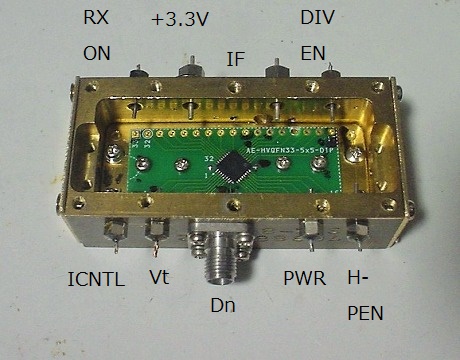

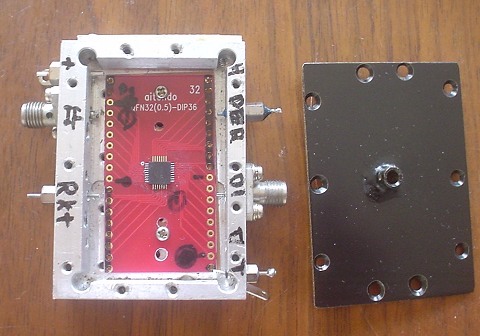

3)既製品のQFN-DIP変換基板にTRA_120_045(MMIC)を取付け

(この基板に取付け場合,偏波面が垂直ですので45度ケースを回転させて取付けること。)

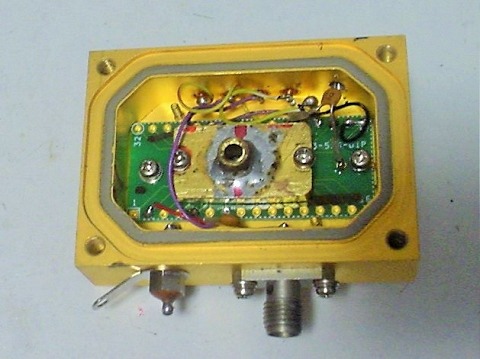

134GHzモジュールの製作

No1モジュール

No2モジュール

No3モジュール

No4,No5モジュール

No6モジュール

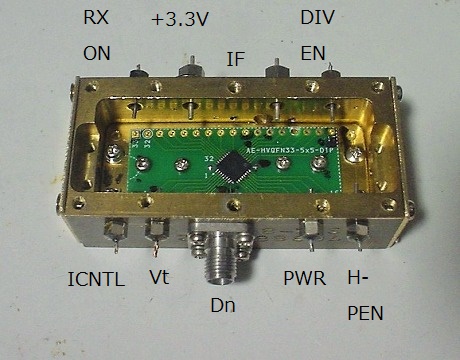

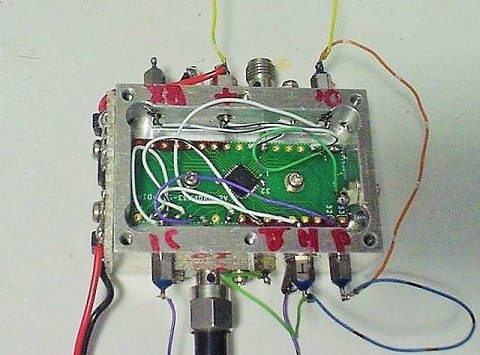

RFモジュールは、MMICを既製品基板QFN32(5x5mm)に(一部の基板 9x7もある注意が必要)

半田付けしてシールドケース内に収め、他の必要な信号線は貫通端子とSMAコネクターを用いて

取り出しています。

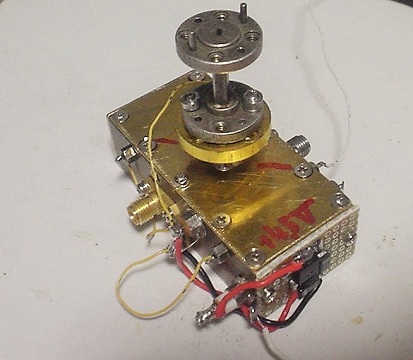

また、134GHzの電波は、MMICのモールド内に送受信アンテナが収蔵されているため、

MMIC上部に内径2mmのパイプを近づけて134GHzの信号を取出しています。

こんなガラエポのプリント基板で134GHzの信号が扱えるなんてビックリです。

昔の真空管ラジオ(ゲルマラジオかな!)を作っているような感覚です。

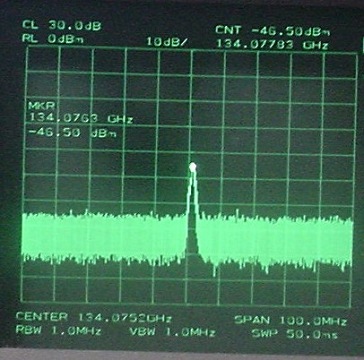

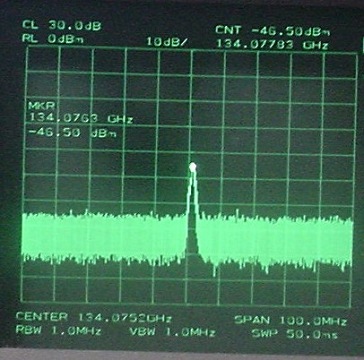

スペアナの外部ミキサー損出を40dB(CL=30dB別)とすると、出力が-7dBm程度と推定されますが、

メーカー規格 0dBm (130GHz)からすると、取出し方法が少し悪いのかもしれません。

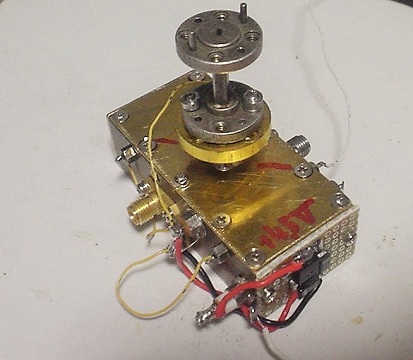

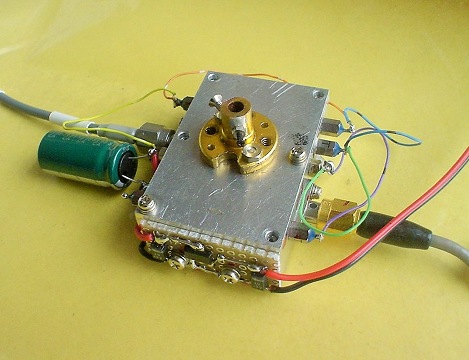

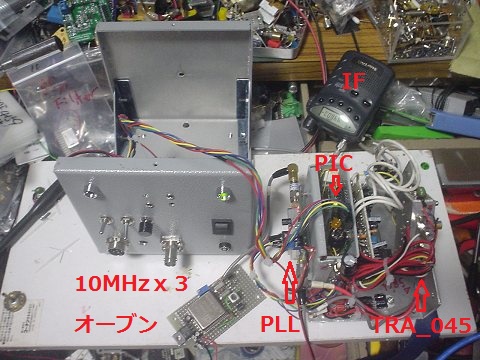

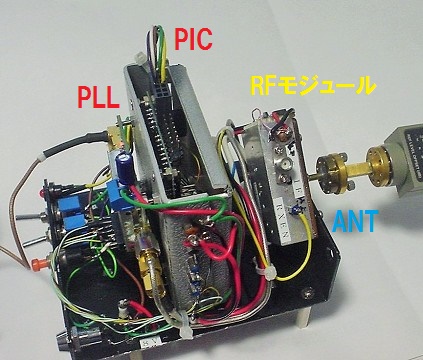

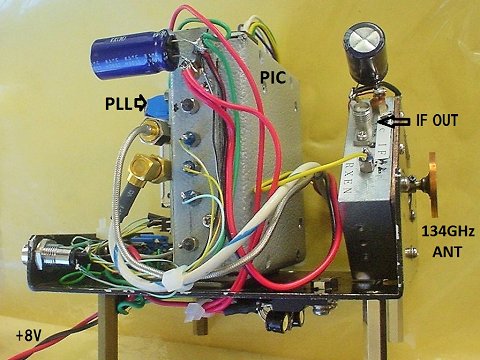

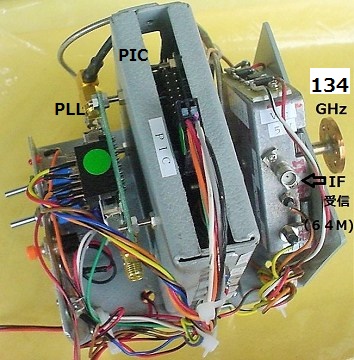

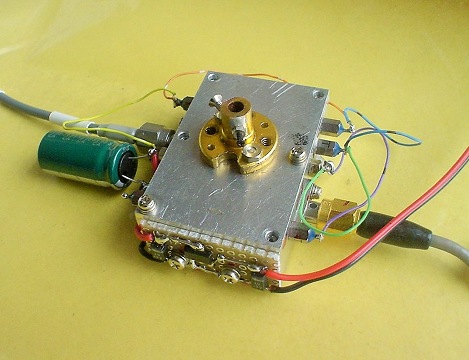

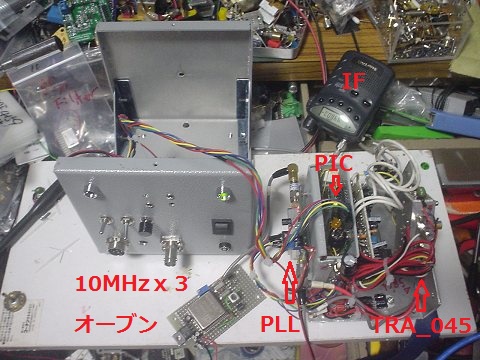

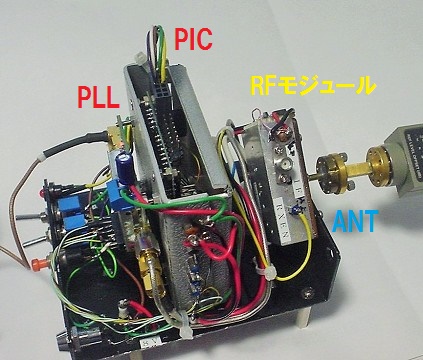

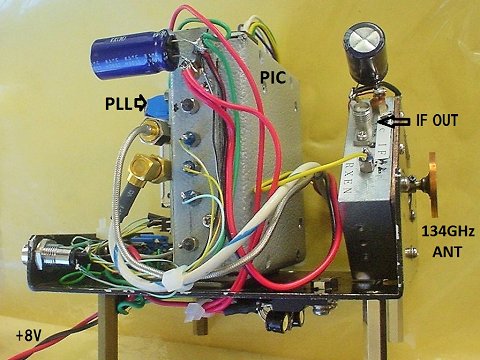

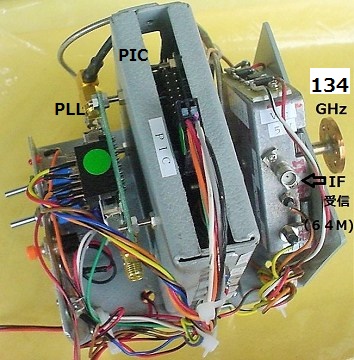

4)試作機の組立

★主要部品

1)134GHz MMIC ユニット(3項の製作品)

2)ADF4156 PLL (アナログデバイス製)ユニット

3)PIC(マイクロチップ・テクノロジー社)ユニット

4)10MHz オーブン発振器・逓倍器

5)DC-DC電源回路

6)PICプログラム 自作ソフト

・ブロックダイアグラム

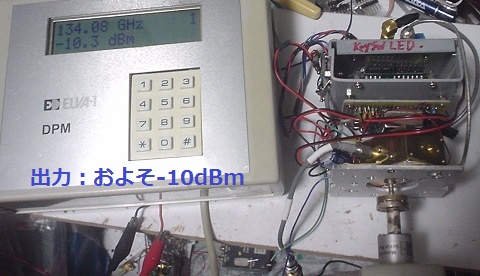

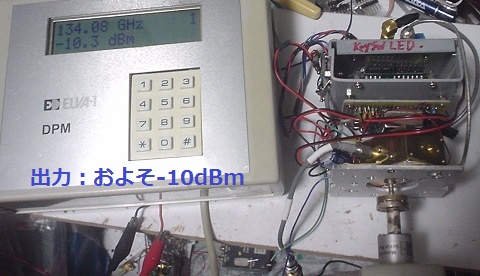

★試作機の測定風景

134GHz MMIC (モジュール)の出力は(134.08GHz);-10dBm

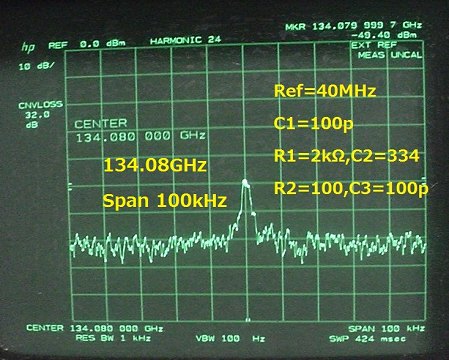

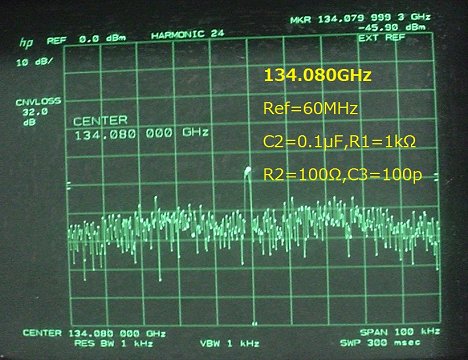

PLL回路には、RF=2095MHz(134.08GHz/64)をRef=40MHz または、60MHzでロックさせている。

1)RFモジュール & PLL & PIC

2)パワー測定中 1

3)パワー測定中 2

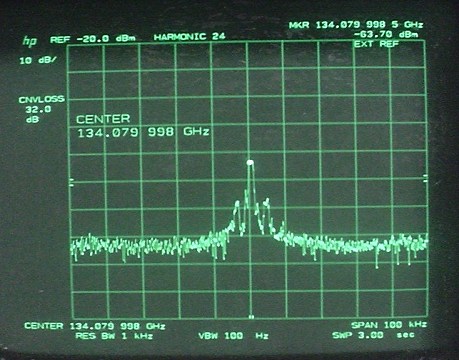

★PLLのループフィルター オペアンプなし出力波形

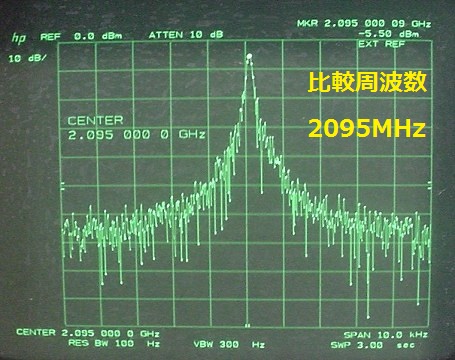

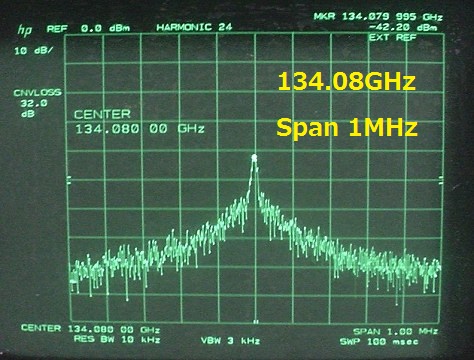

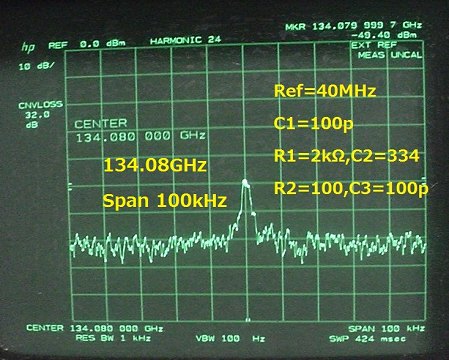

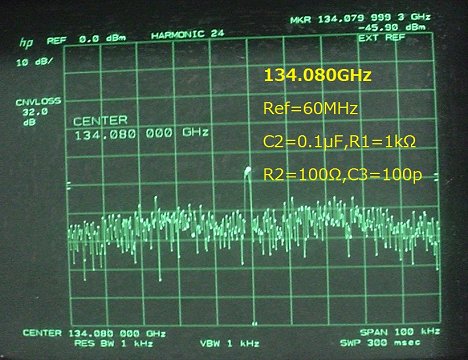

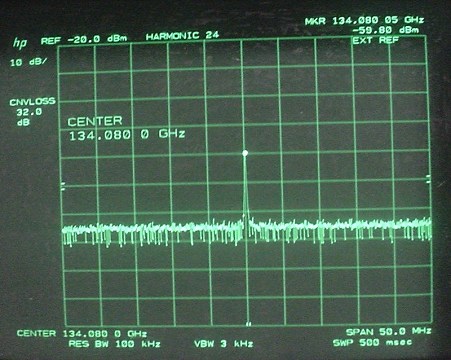

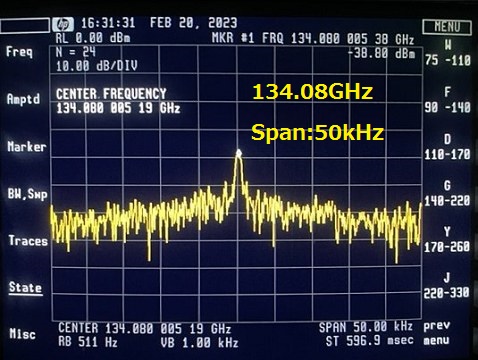

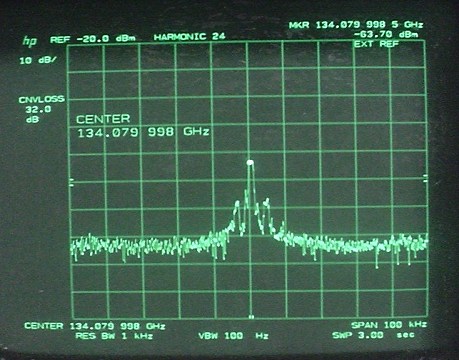

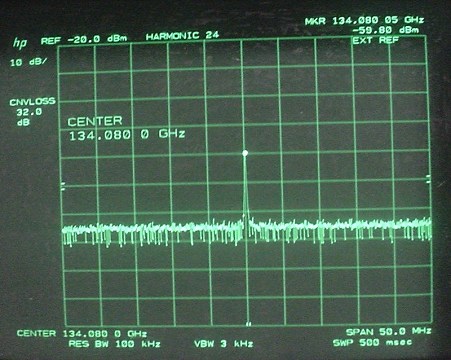

◎HP8566Bにて測定

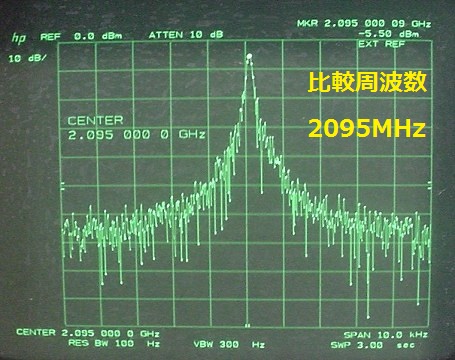

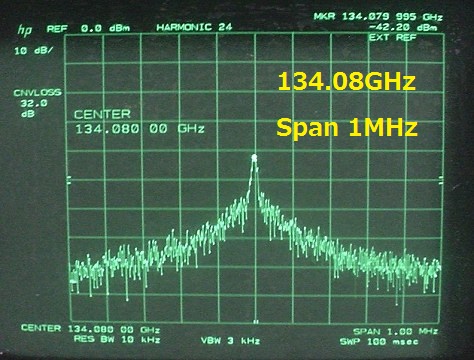

2.095GHz(1/64)の信号 134GHzの信号波形 Span:1M

134GHzの信号波形 Ref:40M 134GHzの信号波形 Ref:60M

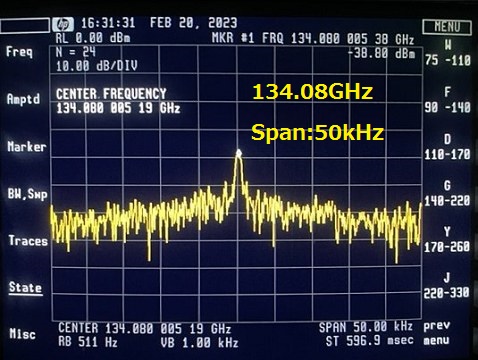

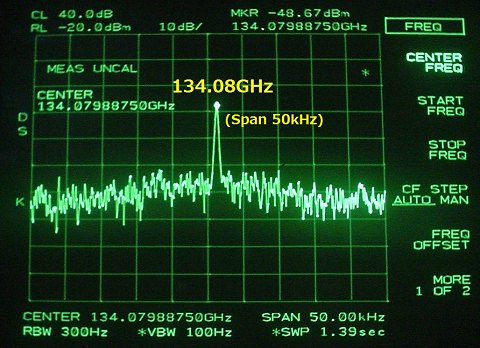

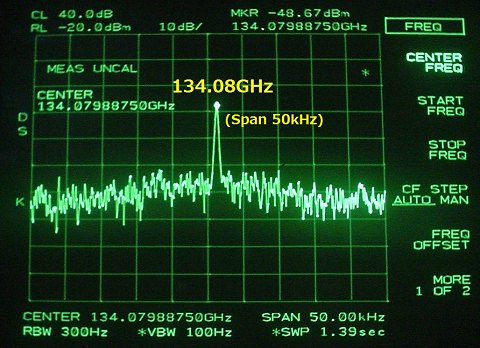

◎HP70000シリーズにて測定(2023/2/19)

★オペアンプ付加した時の出力波形

◎HP8566Bにて測定

リップル分が取りきれていないが、ノイズレベルが5dB程度良くなりました。

多少、134GHz信号の山がふらついています。(フェイズノイズが多いためか、

このチップの可変周波数(f/vが大)が広いためか。)

134.08GHzでFM送信して、受信時ローカル発振を134.016GHzにすると、IFは64MHzで復調ができます。

◎HP8565Eにて測定(2024/02/18)

ループフィルターの調整でフェーズノイズが大分良くなってきました。

また、搬送波をCW送信できるようにプログラムを変更すると、受信帯域巾が狭くなり

フェイズノイズが低く、到達距離を延ばすことができます。 チャレンジ!。

1号機と2号機アンテナなしの導波管のみで50mほどの通信ができました。

チップの個体差があり送信出力も数dBの違いがあります。

★受信感度測定

S9+ : 約-95dBm

SQ ON : 約-120dbm

ビートON : <-125dBm 測定限界

誤差±5dB程度 多し

★134GHz 無線機

No1無線機と内部

No2無線機と内部

No3無線機と基本パーツ

No5無線機と基本パーツ

No6無線機と基本パーツ

RFモジュールとPLL回路、及びANTの取り出し方法で、この無線機の性能が決ります。

しっかりしたシールドケースに入れ綺麗に作り上げました。

特に、部品点数が少なく小型で簡単に持ち運びができ、5Vモバイルバッテリーで運用できるようにしました。

★パラボラアンテナの簡易ゲイン測定

送信側 (周辺に障害物の少ない場所)

受信側

標準アンテナ(15dBiタイプ) Φ30カセグレンアンテナ

送信機とDUT(受信側)との距離(R>2d/λ*λ)を150m離しました。(平行電波を得る工夫は行っていません。)

標準アンテナ(15dBi)と同じ感度になるように、カセグレンアンテナに変更しアッテネータ(ATT)を入れ計測。

このΦ30カセグレンアンテナのゲインは、

標準アンテナ(15dBi) + ATT(20dB)= 35dB 程度です。すこし効率が悪いかも。

開口面積がそこそこで、この程度のゲインでよしとします。

5)実験風景

・2023/4/9 大田区 多摩川 六郷土手にて移動実験

・2023/5/27 大田区 多摩川 六郷土手にて移動実験(500m)

・2023/6/7 大田区 多摩川 六郷土手にて移動実験(1km S59)

・2023/11/12 大田区 多摩川 大師橋-六郷橋間(約3km)移動実験(S+)

・2023/12/3 埼玉県 谷中湖ー太平山(約15km)移動実験

DE JH3OZA 令和 5年 1月